Очень много в судьбе корабля зависело от первого состава офицеров и первой его команды. В душе корабля должны были отражаться и горечь уроков войны, и обманутые бюрократией реформационные ожидания, обернувшиеся весьма поверхностными переменами, и невозможность вырваться из рамок подписанного бюрократией контракта. Все на корабле понимали, что власть, не предусмотрев в контракте сколько-либо значительных и важных усовершенствований просто их, выражаясь по-современному, “кинула”. Бороться приходилось за каждую мелочь.

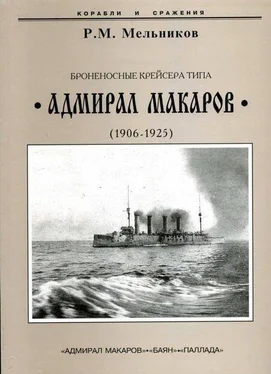

И все же “Адмиралу Макарову”, несмотря на все эти коллизии, бесспорно, повезло. Выручал удачно подобранный первый офицерский состав. Восемь из шестнадцати строевых офицеров были участниками войны. Старший офицер И.Н. Дмитриев (1877-?) штурманом “Анадыря” провел свой корабль через всю войну, его помощник на крейсере С.Д. Коптев (1880-?) отличился в героическом бою миноносца “Грозный” 15 мая 1905 г., старший артиллерийский офицер П.В. Вилькен (1879–1939, Гельсингфорс), с броненосца “Победа”, в обороне Порт-Артура числился одним из самых знающих и незаменимых артиллеристов при организации морских батарей, старший минный офицер Ф.Ф. Геркен (1883-?) свой боевой опыт приобрел на крейсере “Аскольд”, младшим механиком на канонерской лодке “Отважный” в Порт- Артуре служил награжденный золотой саблей с надписью “за храбрость” и ставший теперь старшим судовым механиком М.Н. Грановский (1878–1920, Финляндия).

На транспорте “Иртыш” путь к Цусиме проделал мичман Г.К. Граф (1885–1966, Питсбург, США). Школу плаваний и начало традиций своих кораблей принесли ранее служившие на “Цесаревиче” в 1907 г. инженер-механики Н.П. Попов (1884-?), и на крейсере “Богатырь” в 1906–1907 г. мичман Д.П. Белобров (1885-?). Мичманом на “Адмирале Макарове” начал службу сын героя войны Антоний Николаевич фон Эссен (1888–1917). Достойными своего корабля были все 25 офицеров.

Свою роль сыграл и первый священнослужитель крейсера иеромонах отец Иона и французский гарантийный механик Леон Бурникард. Выпустив сходное с “Императором Павлом I”, глубоко содержательное и исторически окрашенное описание своего корабля (и тем уже подтвердив свою к нему любовь и преданность), офицеры со временем сумели соткать ту основу души корабля, которая не изменила ему даже в дни полного революционного позора и безвременья правления А.Ф. Керенского. Но еще было далеко до дней этих испытаний, и корабль с душой, еще только формировавшейся, продолжал преодолевать свои проектно-построечные, подчас совсем нелегкие неувязки и недоумения.

8. Прожекторы, мачты и кокосовые половики

Адмирал М.П. Лазарев (1788–1851), приглашенный в 1825 г. в очередной на русской истории “Комитет образования флота” (ставилась задача преодолеть тот застой и неустройства, к которым то и дело приводила флот бюрократия) после первого же заседания в отчаянии решил подать в отставку. “Вообразите, — объяснял он другу Д.И. Завалишину (1804–1892), будущему декабристу, — первый же вопрос, какой задал Комитет образования флота — это какие дать кивера морякам” (С.П. Белавенец “Нужен ли нам флот и значение его в истории России, С-Пб, 1910). Любовь бюрократии к мундирам, выпушкам, погончикам, петличкам”, в технике являла себя возней с коврами, фонарями, шкафами и умывальниками.

Поразительны были предпринимавшиеся МТК в 1896 г. покупки в Германии цветов подсолнечника, признанных очень полезным и перспективным заполнителем бортовых коффердамов (они видны на чертеже мидель-шпангоута крейсера “Варяг” (см. книгу автора, Л., 1975, с. 11, 4; 1983, с. 84) вместо дефицитной целлюлозы. Озадаченный таким поручением, морской агент в Германии докладывал о сложности приобретения такой большой партии (20 пуд.), т. к. в Германии подсолнечник культивируется в весьма незначительном количестве. Тогда, обратившись к министерству земледелия и государственных имуществ, начали поиски поставщика отечественного продукта (РГА ВМФ, ф. 421, оп. 8, д. 57, л. 440).

До уморительности долго решали вопрос о замене 47-мм пушек на 57-мм, но так и не удосужились перед войной разработать фугасные снаряды для 75-мм пушек. И всю войну флот в этом калибре оставался почти на доисторическом уровне. Осуществив грандиозную программу судостроения 1898 г., МТК, уже окончив войну, все еще не мог выбрать практичный вид палубного покрытия, который мог бы заменить дорогостоящий деревянный настил.

После двух лет размышлений четвертым дополнительным актом от 4 апреля 1907 г. решили отказаться от тикового настила верхней палубы (предусматривавшейся ст. 54 спецификации № 2) и от линолеума, предусматривавшегося по ст. 55 для палуб мостиков и полубака. Это давало экономию в 68300 франков и облегчало корпус на 58 т. Линолеум сохраняли в каютах батарейной и жилой палубах. На батарейной и жилой палубах между поперечными переборками стелили продольные съемные кокосовые дорожки.

Читать дальше