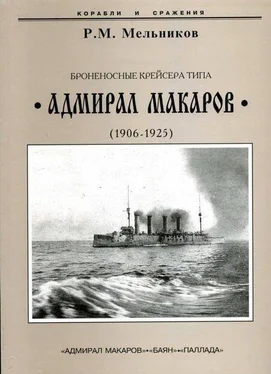

Расчет и чертеж подкрепления, составленный инженером Константиновым, Главный инженер кораблестроения С.К. Ратник 14 июня 1906 г. препровождал Главному инженеру C-Пб порта для руководства при расчете прочности переборки на крейсерах “Баян” и “Паллада”. Об этом уроке С.К. Ратник сообщал и наблюдающему за постройкой в Англии крейсера “Рюрик”. Уже начавшиеся складываться традиции отечественной инженерной школы позволяли избегать аварий.

Невысок, как еще раз обнаружилось, был уровень инженерной и предпринимательской этики французской фирмы. Уважать права заказчика она явно не была настроена. С грустью приходится признать, что ни А.Н. Крылов, обстоятельно изучивший устройство и конструкцию “Баяна” в Тулоне в 1902 г., ни командир Вирен, ни его офицеры не пытались (или не сумели) донести до начальства факт слабого подкрепления переборок крейсера. По счастью, остались в неприкосновенности введенные в 1898 г. после долгой борьбы С.О. Макарова с рутиной строгие правила испытаний водонепроницаемости и прочности переборок наливом воды в отсеки.

Все эти обстоятельства не переставали проявлять себя то тут, то там и в ходе продолжавшейся постройки. Многократно упоминавшиеся в спецификации ссылки на образцы решений из проекта “Баяна” от просчетов и ошибок, как оказывалось, не гарантировали.

6. Замечания лейтенанта Де-Ливрона

Редко встречающиеся в документах показатели продвижения работ в виде нарастающего числа заклепок в составе корпуса свидетельствовали (записки наблюдающего №№ 9-26) о том, что из предусмотренных проектом 1 950 000 заклепок в сентябре 1906 г. было установлено уже 1 142 000. В 1907 г. в месяц устанавливали от 20000 до 100000. В ноябре насчитывалось 1 935000 заклепок, а из предусмотренных проектом зачеканенных 40000 погонных метров оставалось незачеканенными 50 м. В декабре в корпусе насчитали 1 945000 заклепок. В марте 1908 г. до проектного числа недоставало установить только 1000 заклепок.

Завершение клепки корпуса и чеканки его водонепроницаемых швов и, наконец, последовательно разворачивавшиеся испытания отсеков наливом воды означали переход корабля ко все более расширявшемуся второму этапу готовности — установке брони, башен, механизмов и всего того неисчислимого состава внутреннего и внешнего оборудования и вооружения, которые безжизненную до того, пустую железную коробку с множеством отсеков превращали в самое замечательное творение человеческого гения — боевой корабль.

Приход взявшегося за управление экипажа, швартовые, а затем и ходовые испытания постепенно превращали корабль и вовсе в чудо — в живой организм с собственными душой, именем, характером, поступками и судьбой. Все это, несмотря на повторение проекта “Баяна”, совершалось при строгом надзоре наблюдавших (по механической части к им присоединился инженер-механик капитан Н.Н. Шонкин) при участии членов обновленного МТК и контрактных поставках отечественных заводов. Так броню из антимагнитной стали для крыши, пола и подшивки боевой рубки “Адмирала Макарова” (три овальных листа толщиной 35 мм и пять толщиной 6 и 2 мм с габаритами 2,86 и 3,55 м) общей массой 4,46 т верфь заказывала русскому Ижорскому заводу. В мае 1906 г. они уже (с опережением срока) были доставлены из Колпино в Петербург для доставки в Тулон.

Воспроизведение по прежним чертежам, моделям и шаблонам, уже ранее достаточно проверенных в эксплуатации паровых поршневых машин, как и опыт массового производства котлов фирмой Бельвиля, не давало, видимо, поводов и возможностей их усовершенствования. Это была к тому времени самая стабильная отрасль, достигшая апогея своего развития.

Следить приходилось в основном за соответствием механизмов проектным чертежам и за качеством работ далеко не первоклассного, как показывал опыт “Баяна” и “Цесаревича”, машиностроительно-сборочного завода фирмы в Марселе.

Иным было положение в вооружении и обеспечении боеспособности корабля. Здесь многое, как, собственно, и сам тип корабля, оставалось вовсе не столь стабильным, как в машиностроении. Опыт войны, хочешь не хочешь, приходилось учитывать. О нем особенно настойчиво упоминал В.К. Де-Ливрон — прежний артиллерийский офицер “Баяна”. В ответах на вопросы ГМШ в 1906 г. и, кажется, одновременно с замечаниями на попавшую ему в руки спецификацию "Адмирала Макарова”, он, в частности, настаивал на признании радио главнейшим средством связи, о необходимости постоянной практики его использования. В Порт-Артуре же “на многих судах привыкли смотреть на беспроводной телеграф как на дорогую забаву”. Лейтенант К.П. Прохоров (1873-?) с “Авроры” напоминал о том, что “телеграф сослужил большую службу японцам и почти никакой нам. В 1-й эскадре радио было мало развито, 2-я эскадра его боялась, не верила ему”.

Читать дальше