Участник обороны Порт-Артура корабельный инженер Н.Н. Кутейников (1872–1921) напоминал о горьком опыте перегрузки броненосца “Император Александр III”, указывал предметные статьи нагрузки, которые могли быть пересмотрены в проектах, и обращал внимание на очень содержательную статью о мерах против перегрузки, помещенную в “Морском сборнике” за 1905 г. № 2 (автор “Л.К.”). Предложенные им 34 принципиальных изменений норм и правил проектирования, а также сокращения нагрузки включали, в частности, применения только парных, а не одноорудийных башенных установок и “по возможности” барбетных, а не закрытых (впрочем, различие между ними — а они ко времени войны сильно стерлись — не приводилось). Но комиссия уже в августе 1906 г. распалась, не доведя дело до строгих нормативов, адмирал А.Н. Пареного ушел в отставку, его сотрудники получили другие назначения.

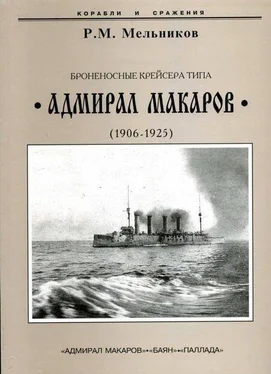

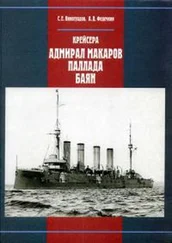

Ожидаемые от комиссий наставления и правила составлены не были, и существенных перемен в идеологии флота не произошло. Даже в трудах офицеров МГШ строительство крейсеров типа “Адмирал Макаров” воспринималось, как непререкаемая данность, и проектов их усиления сообразно новому времени не появилось. От деятельности комиссии остались лишь требующие тщательного изучения кипы документов, записок, протоколов и несколько не всегда согласованных частных рекомендаций. Самым весомым их практическим результатом была разработка программы опытовых стрельб в Черном море и отработка обучения миноносцев в минной дивизии под командованием Н.О. Эссена (“Эскадренные миноносцы класса “Доброволец”, СПб, 1999). Силами МТК начиналась разработка заданий на проектирование дредноутов, в умах же высших кругов продолжала царить предцусимская служба, которая во всю свою ширь отразилась в журналах о проходивших в апреле-июне 1906 г. под председательством министра А.А. Бирилева десяти совещаниях по вопросу о новой судостроительной программе.

Из заполнившего журналы этих совещаний “потока сознания”, похоронившего применение турбин, и обновление типа строившихся крейсеров, особенно замечательным был безапелляционный приговор, который новоназначенный министр, ссылаясь на опыт плаваний, решительно отрицал какую-либо возможность оборонительного значения моонзундской позиции. Лишь война не оставила сомнений в значении Моонзунда, который в 1917 г. решил судьбу не только Балтийского флота, но и династии Романовых.

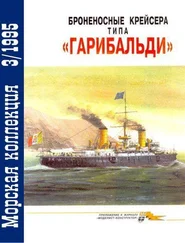

Напрочь устранив ясность мышления и совсем почему-то не поверивший в талант отечественных инженеров, А.А. Бирилев предлагал новые проекты крейсеров у фирмы Ансальдо и в Дании, где “также, наверное, найдутся чертежи, так стоит ли нам самим вырабатывать чертежи”.

Показательно “разобрался” А.А. Бирилев и с крейсером “Адмирал Макаров”. В кругу доверенных участников совещания он на первом же заседании без обиняков объявил, что “Баяны” — совсем не крейсера, они по артиллерийскому вооружению совершенно ничтожны”. Столь исчерпывающий отзыв не вызвал, однако, у присутствующих ни вопросов, ни предложений о спасении для флота только что начатых постройкой и уже с легкостью списанных министром трех крейсеров.

Но и без новшеств корабли не остались. 8 мая 1905 г. Главный инспектор минного дела сообщил в ГУКиС о решении, которое 21 февраля приняло особое совещание под председательством капитана 1 ранга B.C. Сарнавского (1855–1916). С одобрения Морского министра (в феврале 1906 г.) на броненосцах и больших крейсерах следовало число прожекторов уменьшить до двух и отказаться от введенной перед войной сигнализации конусами и лампами для показания положения пера руля. О решении распространить это на крейсер “Адмирал Макаров” Главный инспектор минного дела 8 мая 1906 г. сообщал в ГУКиС. Для этого следовало на мачтовой площадке “з а д н е й” (разрядка моя — P.M.) мачты поставить не два, как предполагалось, а один прожектор”, устроив площадку, как было на “Баяне”. Два средних прожектора на верхней палубе отменялись. Упоминания о “задней мачте” заставляет на этом сюжете остановиться особо. Являлось уже третье остающееся неразрешимым историческое недоумение с мачтами кораблей.

Первое относилось к решетчатым мачтам кораблей типа “Андрей Первозванный”. Кто и как решил их установить — документы пока не объясняют. Нет сведений и о попытках применения мачт системы инженера В.Г. Шухова (1853–1939) на первых русских дредноутах по примеру американского флота. А.Н. Крылов в силу случающейся временами с людьми аберрации памяти даже посчитал в 1944 г., что эти так и не состоявшиеся мачты (их успели изобразить на проектных рисунках черноморских дредноутов типа “Императрица Мария”, помещенных в справочнике “Российский императорский флот, 1913 г.”) он лично наблюдал в Бизерте вместе с Е.А. Беренсом. Авторы примечаний к этому упоминанию (“Воспоминания и очерки”, М., 1956, с. 292, 824) привели справку об инженерной деятельности В.Г. Шухова, но не посмели заметить (или сами были в неведении) ошибку академика. Что-то похожее происходит и с мачтами “Адмирала Макарова”. Считалось, что одна мачта в районе миделя, с которой крейсер прибыл в Россию и которую, изрядно с ней помучившись, в конце концов заменили на две, была предусмотрена проектом под влиянием опыта войны. Известно, что мнения на этот счет разделились, и еще перед войной, строя в России крейсера типа “Изумруд”, по образцу “Новика”, число мачт с одной, как было у него, увеличили до трех. Но бюрократии после войны очень хотелось совершить какой-нибудь “революционный” поступок, и на “Адмирале Макарове” две уже у стан о в л е н ны х мачты (разрядка моя — P.M.) приказали снять и взамен установить одну в средней части корпуса между средними дымовыми трубами. Интрига или, проще сказать, выдающееся головотяпство этого решения и всех причастных к нему лиц остается скрытой во мраке других такого же рода замечательных творческих находок бюрократии.

Читать дальше