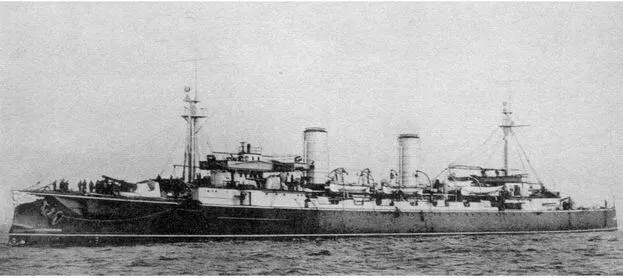

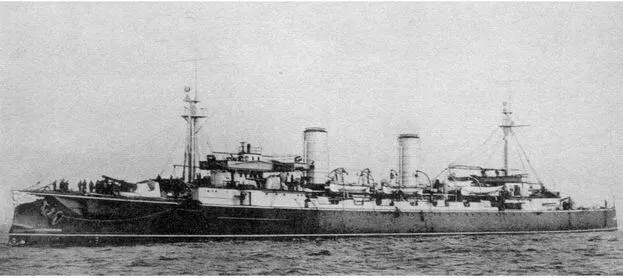

Чилийский броненосный крейсер “Эсмеральда”.

(Построен в Англии. Спущен на воду в 1896 г. 7000 т, 2 8-дм и 16 6-дм орудия, броня борта 7 дм.)

Особенным достоинством своего проекта он считал малый размер цели, который представлял 3000-тонный корабль. Для достижения такого преимущества он полагал вредными всякие перекрытия орудий броней. Этот довод, почему-то не считаясь с огромным фугасным действием современных снарядов, он в своих трудах подкреплял рисунками малого размера цели орудия без щита и примером броненосца ”Чин-Иен“, на котором неразрывные снаряды японцев “пронизывали борт, но не задевали отдельных предметов” (“Рассуждения”, 1943. С. 432, 439).

Проявляя непостижимую в этой своей убежденности инерцию мышления, СО. Макаров отстаивал свою концепцию и в записке от 29 апреля 1897 г. для великого князя Александра Михайловича (Документы, т. II, с. 234–238), и в статье в “Морском Сборнике” за 1897 г. № 7, (“Рассуждения по вопросам морской тактики”. М., 1943, с. 383–441). Даже в 1903 г., почти добившись разрешения на постройку опытового безбронного судна по своему проекту, полагал достаточным сохранить на нем скорость 20 уз и ранее предлагавшееся вооружение. О более чем скандальном состоянии взглядов на тип русского крейсера в конце XIX в. свидетельствует и обзор проектов, приведенный в книге Л.Л. Поленова “Крейсер “Аврора” (Л., 1987 г., с. 17–26).

Все эти обстоятельства предопределили те рекомендации, которые МТК в журнале № 58 предоставил на “благоусмотрение” Управляющего Морским министерством.“В отношении общей совокупности достигнутых боевых качеств” образцовым безоговорочно признавался проект “Эсмеральды”. Его и следовало взять “в основании” для составления проекта русского крейсера. “Той же французской фирме или другим иностранным заводчикам, которые будут составлять проект”, следовало поручить, “не выходя ни в коем случае из водоизмещения крейсера ”Паллада“, не превышать 7000 т, более уравновесить боевые качества крейсера по сравнению с “Эсмеральдой” и сделать возможно больше в отношении защиты артиллерии и людей за счет незначительного уменьшения артиллерии и некоторого уменьшения толщины бортовой брони (при ширине пояса “Потуа”) и скорости хода”. Котлы следовало применить типа Бельвиля, а полный ход ”в среднем выводе за время 24-часового испытания с пробегами на мерной миле” должен быть не ниже 21 узла.

Выбор расположения артиллерии (по предложениям артиллерийского отдела) предоставлялся также на усмотрение Управляющего.

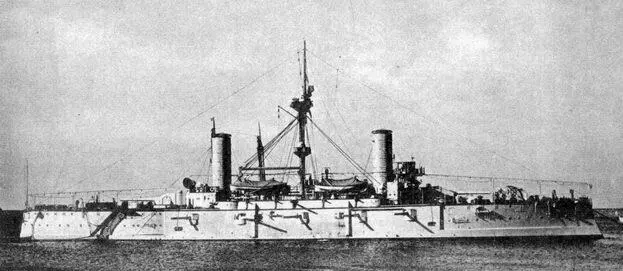

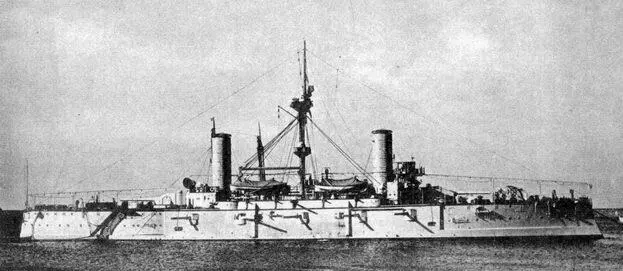

Аргентинский броненосный крейсер “Джузеппе Гарибальди”

(Построен в Италии. Спущен на воду в 1895 г. 6840 т, 2 10-дм и 10 6-дм орудия, броня борта 6 дм.)

Журнал МТК № 58 Управляющий Морским министерством рассмотрел с редкой оперативностью. Уже на следующий день — 30 апреля 1897 г. он своей резолюцией на журнале определил состав участников намеченного им на 7 мая в 3 часа дня большого совещания ”для обсуждения как этого журнала, так ровно для решения заданий предлагаемого к заказу во Франции крейсера в 6–7 тыс. т”.

При всей их многословности документы тех лет умалчивают о многом. Поводы для вопросов составляют и наперед заданное решение о постройке крейсера именно во Франции, и так же мало обоснованное ограничение водоизмещения. Сбор представителей мыслящей элиты флота должен был, по- видимому, стать прикрытием для произвольного решения великого князя генерал-адмирала. В совещании под председательством Управляющего Морским министерством вице-адмирала П.П. Тыртова (1836–1903) приняли участие адмирал К.П. Пилкин (1924–1913), который в 1877–1886 гг. был заведующим минной частью во флоте, а в 1888–1896 гг. — председателем МТК. Имея обширный опыт плаваний по Балтике и в Тихом океане, ставший полным адмиралом в 1896 г., он, по отзыву А.Н. Крылова, несмотря на преклонный возраст, отличался особенными ясностью мысли и умением схватывать суть проблемы.

В силу родственных отношений и по должности командующего Практической эскадры Балтийского моря в 1987 г. был приглашен прежний начальник соединенных эскадр в Тихом океане в 1895 г. вице-адмирал С.П. Тыртов 2 (1839–1903), вице-адмиралы Н.И. Казнаков (1834–1906), командовавший в 1893 г. эскадрой Атлантического океана, и с 1893 г. состоявший Главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором по Кронштадту СО. Макаров (1848–1904), командовавший в 1894–1895 г. эскадрой Средиземного моря и в 1896 г. Практической эскадрой Балтийского моря вице-адмирал Ф.К. Авелан (1839–1916), с 1896 по 1903 гг. занимал должность начальника ГМШ, контр-адмирал Н.И. Скрыдлов (1844–1918), с 1894 г. по 1898 г. был исполняющим должность Главного инспектора минного дела, Свиты его Величества контр-адмирал Н.Н. Ломен (1843–1909), с 1893 г. состоял флаг-капитаном его Величества, генерал-майор А.С. Кротков (1848-?), состоял и.д. Главного инспектора морской артиллерии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу