Благоразумнее было подождать результаты эксплуатации предлагаемых в проекте котлов. Артиллерийский отдел напоминал, что “выгоднее догонять неприятеля артиллерийскими снарядами, а не преимуществом в ходе”. Эта “чрезвычайной важности мысль” не получила, однако, внятного и убедительного обоснования. Таившаяся в ней концепция стрельбы на предельных расстояниях из орудий крупного калибра (чем немцы весьма озаботили русских моряков в первой мировой войне) не была конкретизирована настояниями о вооружении крейсера нового типа в основном орудиями 8-дм калибра. Ведь именно они позволяли нанести действенные повреждения даже броненосцам противника.

Возможно, в делах артиллерийского отдела (журналы по артиллерии, инициативные записки и предложения) еще найдутся соответствующие документы, но, вместо открывшей путь к успеху идеи сверхдальней стрельбы из тяжелых орудий (чем еще в Крымской войне владели под Севастополем артиллеристы легендарного пароходо-фрегата “Владимир”), мнение артиллерийского отдела сводилось к повторению ошибочно понятого урока из опыта китайской войны 1894–1895 г. В силу владевшего всеми непостижимого затмения считалось, что в бою впредь решающее значение будет иметь количество металла, обрушиваемого на противника в единицу времени. Достичь этого рассчитывали посредством самого модного на то время скорострельного 6-дм орудия. Именно такие пушки и были предназначены для уже строившейся “Светланы”. Главными были они и на предлагавшемся “цитадельном крейсере”.

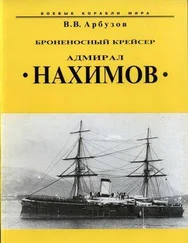

Сопоставление силы огня, который могли бы обеспечить восемь 8-дм орудий современного типа в вооружении усовершенствованного крейсера “Адмирал Нахимов” с орудиями 6-дм калибра на “цитадельном крейсере” в записке артиллерийского отдела не проводилось. Настояний о преимущественном или исключительном вооружении нового крейсера по схеме “Адмирала Нахимова” им, например, в трехбашенном варианте, осуществленном в германских броненосцах типа “Бранденбург” (1891 г.) и русских башенных фрегатах (типа “Адмирал Лазарев” 1867 г.) не предлагалось.

“Смело подняться умом до облаков” специалисты артиллерийского отдела и на этот раз не сумели.

2. “Паллада” и мировые образцы

Анализируя полученный проект, МТК опирался на опыт еще только строившихся крейсеров типа “Паллада”. Особенно бросалась в глаза нереальность обещавшаяся французской фирмой 12000 мильная дальность плавания. Для такой дальности, учитывая известные нормы удельных расходов топлива, следовало иметь его запас не 1000 т, как предположено в проекте, а по крайней мере вдвое больше. Совершенно неконструктивным был и подозрительный способ установки орудий в бортовых трубах.

Не получило одобрения и намерение фирмы в проекте увеличенной “Светланы” обойтись без защитной обшивки деревом и медью. Это, правда, позволяло уменьшить водоизмещение, увеличить запас топлива и скорость, а срок постройки сократить на три месяца. Но Управляющий Морским министерством счел такое решение неприемлемым. ”Без обшивки нельзя, — сказал он — мы броненосцы обшиваем, так как доков на Востоке, где ему придется плавать, немного у нас”.

Признав “цитадельный крейсер” со всех сторон несостоятельным, МТК сделал второе (после артиллерийского отдела) принципиальной важности замечание о том, что рассматривать надо не эти предложенные типы (проект на базе “Адмирала Нахимова” сочли, видимо, нереальным), а “сравнивать последние типичные образцы крейсеров разных морских держав”. Но и в этом случае связь между их типами с назначением и техническим использованием обозначена не была. Сравнивались лишь обычные образцы. Так, “Дюпюи де Лом” (1890 г., 6400 т, 22 уз, 2 194- и 6 164-мм пушек, не считая мелких) признали вполне современным по скорости и запасам топлива, но к его изъяну отнесли “чрезмерное развитие броневой защиты судна и артиллерии, которая на нем в ограниченном количестве”. Тем самым как бы признавалось, что строившаяся тогда без бортовой брони “Паллада”, имея 20-уз по проекту и всего 8 152-мм пушек в открытых, даже без щитов, палубных установках, была более удачным типом.

На более современном (1895 г.) “Патуа” бортовое бронирование, в отличие от сплошного на “Дюпюи де Ломе”, французы ограничили протяженностью только в средней части (толщина лишь 64 мм вместо 120 мм), а 'сравнительно сложную установку 6-дм пушек во вращающихся броневых башнях заменили установкой в каземате, способствующем защите людей”. Приходилось, однако, опасаться, что за это полезное новшество придется заплатить большой перегрузкой, которая может уменьшить скорость до 19 или даже (по сведениям A.M. Абазы) до 16 уз.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу