Нужно сказать, что австрийцы действительно всё больше склонялись к тому, чтобы выйти из войны. Австрийские солдаты сражались с французами без всякого подъёма. Вообще, в памяти русских офицеров и солдат австрийцы остались как дурные союзники, нерешительные и постоянно склоняющиеся к «предательству»… А как ещё могли себя вести те, кого затащили в коалицию против воли не только большинства народа, но даже против воли генералитета?

Именно поэтому, чтобы не дать погибнуть союзу, 27 ноября 1805 г. русские войска перешли в наступление, и 2 декабря 1805 г. произошло знаменитое Аустерлицкое сражение.

Его исход поистине стал неожиданностью для всей Европы. Несмотря на численное превосходство (около 84 тыс. чел. против 72,5 тыс. чел. французов) союзные войска были полностью разгромлены. Для русской армии, которая с 1700 г. не знала, что такое сокрушительное поражение, подобный исход оказался настоящим шоком. Аустерлицкий позор стал не только стратегической катастрофой, но и моральной раной, которая требовала отмщения и реванша.

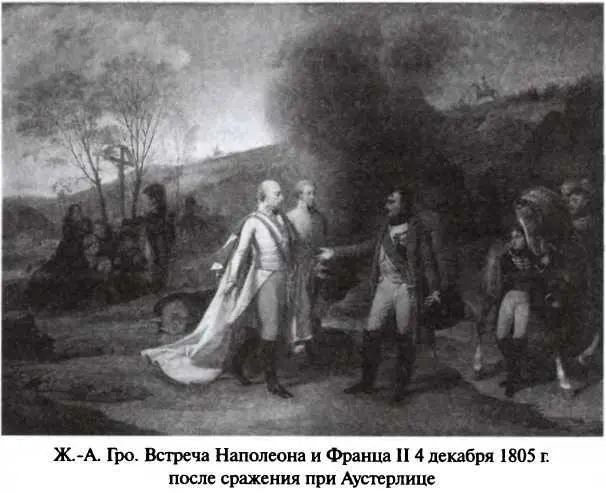

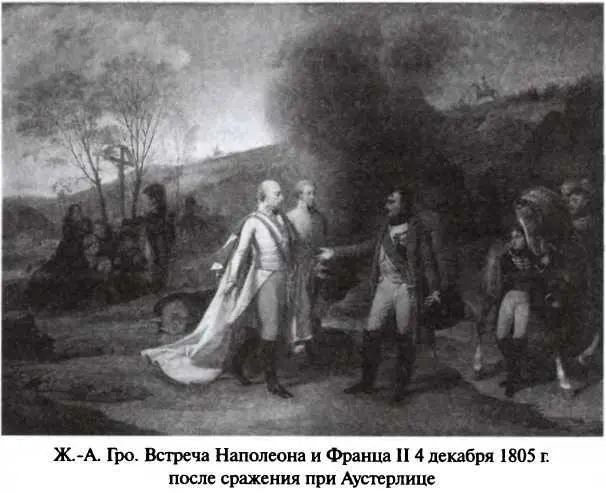

Все рассказы ряда русских историков о том, что Аустерлиц на самом деле не такое уж страшное поражение, и что армия вполне могла продолжать борьбу, относятся к области фантазии. Война была решена одним ударом, в один день, можно сказать, почти что в один час. С этой точки зрения, Аустерлиц напоминает некоторые великие битвы древности. Можно вспомнить, что в Средневековье делали различие между «войной» и «битвой». Война — это нормальное состояние общества того времени: небольшие набеги, осады, стычки. Битва же — это Божий суд, к которому готовились, как к торжественному ритуалу, и которая по своей сути не являлась «войной», потому что она неизбежно должна была ее закончить. Так и случилось под Аустерлицем. После битвы войны больше не было. Уже через день было подписано перемирие.

Аустерлиц также решил судьбу фланговых операций союзников. Русско-англо-шведский корпус, под командованием графа Толстого наступавший в Северной Германии, немедленно прекратил свои операции, и войска на кораблях вернулись по домам.

Что же касается действий в Неаполитанском королевстве, где было громогласно объявлено о наступлении англо-русских войск, ситуацию лучше всего изложил князь Чарторыйский в своём частном письме посланнику России в Неаполе Татищеву: «У меня нет времени рассказывать вам обо всех несчастьях, которые нас преследовали. Если говорить в двух словах, Австрия выведена из войны, а нас сильно побили… Двор ( неаполитанский ) должен подчиниться обстоятельствам и выпутываться из переделки…» [62] [62] Рукописный фонд Национальной библиотеки. Ф. 762, № 149.

Неаполитанской королевской чете не оставалось ничего, кроме как последовать этому замечательному совету. Английские войска в буквальном смысле бежали к своим кораблям. Русские тоже отплыли из Неаполя, пусть и не так поспешно. Поэтому король и королева, покинутые своими союзниками, укрылись на Сицилии. 14 февраля 1806 г. французские войска вступили в Неаполь, а на следующий день в столицу королевства под звон колоколов и грохот орудийного салюта въехал Жозеф Бонапарт. Отныне старший брат императора стал неаполитанским королём. Третья Коалиция перестала существовать.

Буквально через два дня после Аустерлицкой битвы, 4 декабря 1805 г., между австрийцами и французами было заключено перемирие. А вскоре начались переговоры, которые 26 декабря 1805 г. завершились подписанием Прессбургского мира. Согласно этому трактату австрийская монархия лишилась части своих владений. В общей сложности император Франц потерял 4 млн подданных (из 24 млн). При этом территориальные приобретения получили союзники Франции. Бавария приросла Тиролем и Форальбергом, а также рядом других земель. Вюртемберг получил Констанц и часть швабских владений, увеличился и Баден. Но особенно расширилось Итальянское королевство. Оно получило Венецианскую область, которую австрийцы заняли в 1797 г., а вместе с этой областью королевство заняло бывшие венецианские владения на восточном берегу Адриатики (сейчас это часть побережья Хорватии). Что касается последних земель, итальянскими они стали довольно символически, так как войска, посланные чтобы их занять, были в основном французскими, и находились они под командой генерала Молитора. В результате это относительно небольшое по площади владение стало не столько частью Итальянского королевства, сколько наполеоновским аванпостом на Балканах.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![AnaGran - Наследник двух империй [СИ]](/books/410937/anagran-naslednik-dvuh-imperij-si-thumb.webp)

![Владимир Марков-Бабкин - Император двух Империй [litres]](/books/431532/vladimir-markov-thumb.webp)