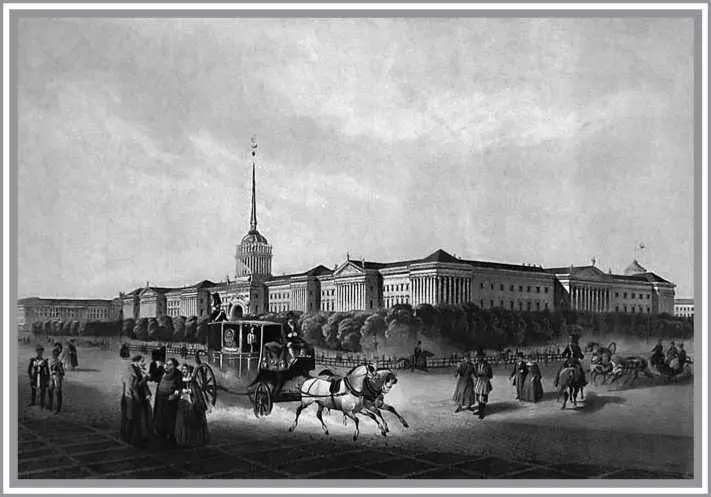

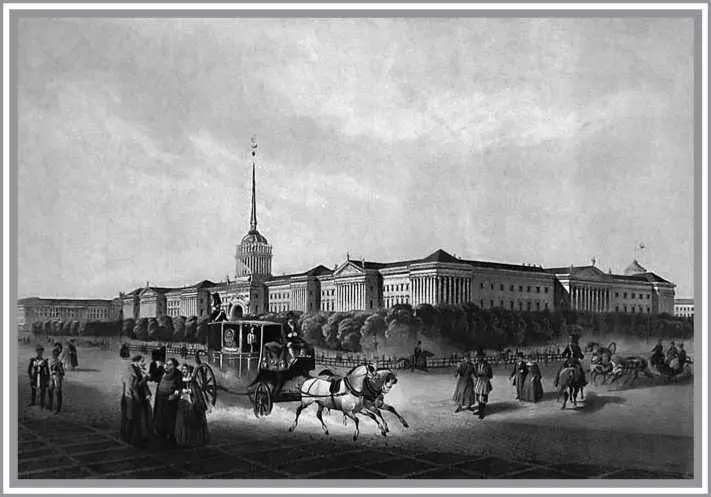

Адмиралтейство Захарова. Литография. Первая треть XIX века

На Адмиралтейском лугу при всех самодержавных российских императрицах, начиная с Анны Иоанновны, устраивали народные гулянья с фейерверками, устанавливали карусели, балаганы, потешные павильоны, катальные горки, винные фонтаны, жарили огромные туши быков. И вином, и жареным мясом угощали всех, независимо от чина и звания, притом совершенно бесплатно. В будние дни на лугу проводили военные учения и пасли коров. К середине XVIII века в крепостном канале стала скапливаться грязная сточная вода, запах стоял тошнотворный. Елизавета Петровна была женщина брезгливая, да и заразы боялась до обморока, так что строго приказала канал регулярно чистить, а луг замостить. Чистить-то чистили, а мостили не спеша. Так что закончили уже при Екатерине II. Тогда и коров пасти пришлось в другом месте.

Александр I в начале своего правления решил устроить перед Адмиралтейством место для общественных гуляний. Проект бульвара поручил составить архитектору Луиджи Руска. В 1806 году широкий тенистый бульвар в три липовые аллеи с кустами сирени, калины и жимолости был открыт. Он шел вдоль южной стороны Адмиралтейства, огибал его с востока и достигал Невы. Бульвар оградили деревянными перилами, у входа установили вертушки-турникеты. Очень скоро он стал модным местом прогулок петербургского света. Помните: «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар»?

Михаил Иванович Пыляев цитирует фельетон того времени: «В нашей столице севера и наводнений дни становятся все лучше, светлее, суше, пыльнее. Шпиц Адмиралтейства постоянно от восхода до заката солнца горит, как золотая игла, а ночью перерезывает воздух серебристою полосою. В канцеляриях и департаментах чиновный мир ежедневно торопится исполнить свои экстренности, чтобы поскорее успеть на гульбище на бульвар, повидаться со знакомыми, покалякать».

Существует мнение, что именно беседы посетителей бульвара породили термин «бульварный», характеризующий не самый высокий уровень как новостей (слухов), так и литературы.

Александр Павлович не оставлял Адмиралтейский бульвар своим вниманием: в 1817 году приказал засыпать наконец канал вокруг Адмиралтейства, в 1820-м — перенести бульвар ближе к зданию, фасад которого незадолго до этого перестроил и довел до совершенства Андрей Дмитриевич Захаров. В 1824 году восточную часть бульвара продлили до гранитного спуска к Неве. А к двухсотлетию Петра I (уже при племяннике Александра I — Александре II) было решено устроить рядом с Адмиралтейством городской сад. Разбить его доверили известному ботанику Эдуарду Людвиговичу Регелю.

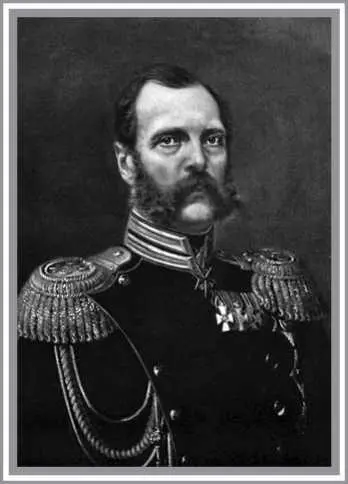

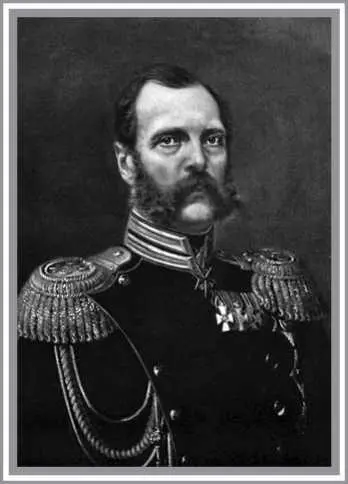

На обустройство сада ушло два года, было высажено более пяти тысяч деревьев и почти тринадцать тысяч кустарников пятидесяти двух пород. Торжественное открытие наметили на 8 июня 1874 года. Как часто у нас случается, подвела погода: с утра шел дождь. Но император Александр II повелел праздник не отменять и не только приехал на церемонию открытия долгожданного сада, но и посадил дубок на газоне против портала Исаакиевского собора (он и сейчас там растет). Александра Николаевича попросили разрешить назвать новый сад его именем.

Александр II

Он согласился. С тех пор сад и зовется Александровским. Правда, некоторое время ему пришлось побыть сначала садом Трудящихся, потом садом Трудящихся имени Максима Горького, но уже в 1997 году с «псевдонимами» было покончено.

При обустройстве сада возникла коллизия, имеющая прямое отношение к теме этой главы. По проекту фонтан, который решено было установить перед центральным входом в Адмиралтейство, представлял собой восемнадцатиметровую скульптурную группу. Она была хороша, но отвергли ее сразу и решительно: она заслоняла фасад Адмиралтейства.Уже много позднее был принят проект фонтана, предложенный Александром Романовичем Гешвендом — тот, что и сегодня не закрывает, а только подчеркивает красоту одного из самых блистательных памятников Петербурга. К концу XIX века деревья в Александровском саду так разрослись, что стали заслонять фасад Адмиралтейства. Группа петербургских архитекторов (среди них были такие выдающиеся зодчие, как Мариан Станиславович Лялевич, построивший мечеть, дом Перцева, дом Мертенса, Сытный рынок, и Мариан Марианович Перетяткович, автор дома Вавельберга) предлагала вырубить деревья и обустроить перед Адмиралтейством партерный сад. Их предложение принято не было. На мой взгляд, к великому сожалению. Сейчас деревья еще разрослись, и как следует разглядеть Адмиралтейство (о достоинствах этого шедевра русской архитектуры говорить не стоит — они и без того очевидны и признаны во всем мире) можно только зимой, и то сквозь черное кружево веток.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу