Восстанавливать его не стали, да и вряд ли сумели бы. В общем, еще одна невосполнимая утрата...

Опасаюсь, что у многих вызовет протест то, о чем я намереваюсь написать дальше.

Кому-то покажутся неубедительными частности: ну что, в самом деле, говоря об утратах, писать о Таврическом дворце? Вот он стоит. Ухоженный. Аккуратный. А Екатерининский садик чем автору не угодил? Его-то уж точно не назовешь заброшенным! И эти возражения могут показаться справедливыми. Но только на первый взгляд. А первый взгляд, как известно, в большинстве случаев поверхностен. Ведь то, что мы не можем увидеть, даже если оно цело и, что уж совсем маловероятно, невредимо, для нас — утрачено, как если бы его не было вовсе. А если мы знаем, каким прекрасным оно было, это утаенное от нас (или искаженное), — утрата еще труднее переносима.

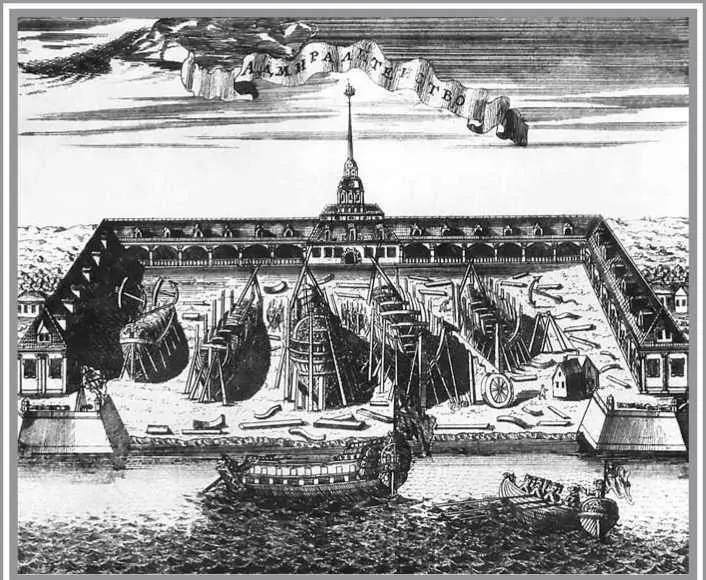

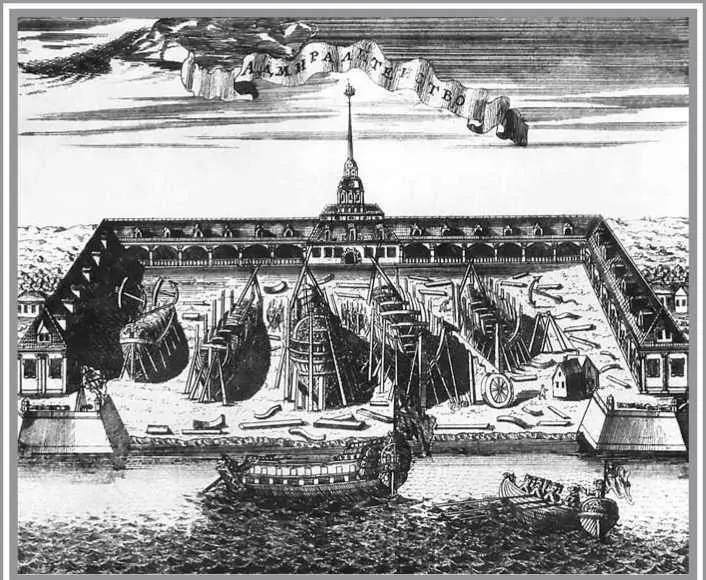

Начну с того, с чего начинался город — с Адмиралтейской крепости-верфи.

Адмиралтейство

Ее заложили 5 ноября 1704 года. Время было суровое — Северная война. Нападения шведов на новорожденный город можно было ждать в любую минуту, а значит, нужно быть готовыми. Вот и окружили Адмиралтейство валами и глубоким рвом. За рвом — гласис — открытое пространство, необходимое для действий крепостной артиллерии в случае, если враги нападут с суши. К счастью, все эти приготовления оказались напрасными: пушки Адмиралтейства, как и пушки стоящей на правом берегу Невы Петропавловской крепости, не выстрелили ни разу. Гласис превратился в склад под открытым небом. Там хранили корабельный лес, крупные якоря, множество других вещей, которые не слишком страдали от дождя и снега. В 1705 году Александр Данилович Меншиков, ведавший всеми работами в Адмиралтейской части, получил челобитную: «Те мастеровые люди, кои ныне приехали, живут у Адмиралтейского двора, скучают. Чтоб на сей стороне быть продаже съестным припасам и питье вина и пива, для того, что им на другую сторону переезжать с трудом и от дела не надлежит». Просьбу мастеровых «полу-державный властелин» без сочувствия не оставил, распорядился организовать близ Адмиралтейства Морской рынок. Он-то и занял часть гласиса. Там же устроили один из первых в Петербурге кабаков. Назвали «Петровское кружало». Рынок был постоянным источником всяческих тревог: то драки, то обвесы-обсчеты, но главное — опасность пожара. Чтобы оградить Адмиралтейство от такого соседства, рынок и велено было перенести на берег Мойки около Большой першпективной дороги. В 1736 году пожар, которого так боялись, все-таки случился. Выгорело все. Об этом я уже писала в главе «Расстрелянный Растрелли». До гласиса пожар не дошел, да и гореть там было нечему — он зарос травой и уже в те далекие времена стали его именовать Адмиралтейским лугом.

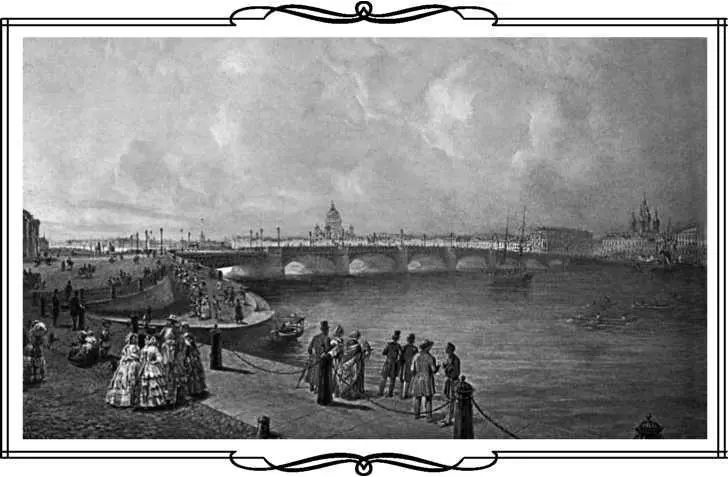

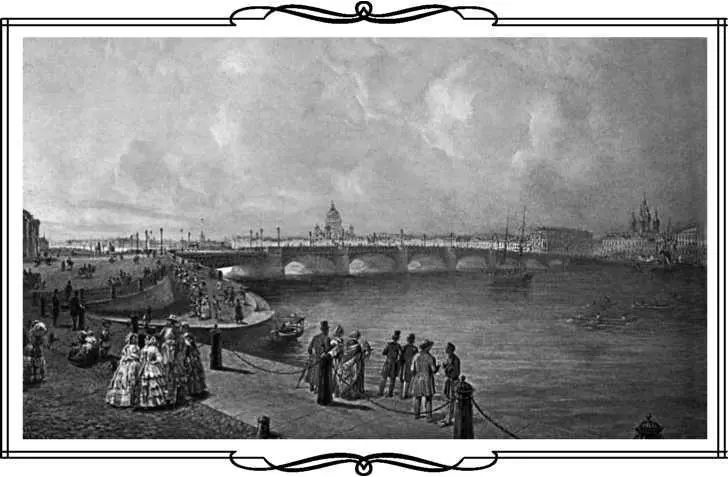

Адмиралтейство с еще открытым двором. Фрагмент панорамы Тозелли

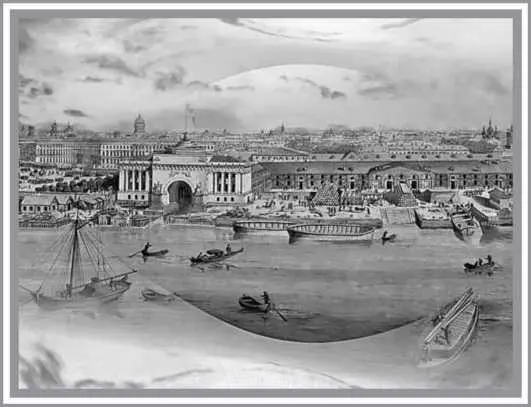

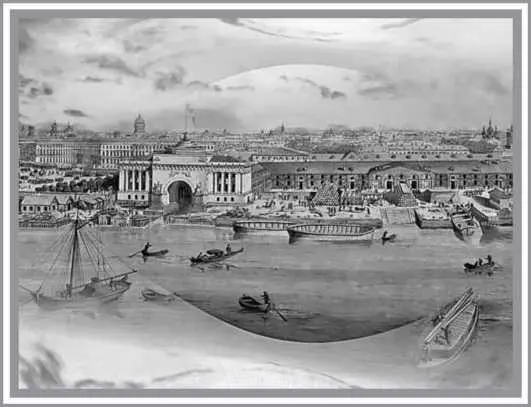

В 1721-м огромный луг разделили на несколько секторов: Петр повелел, чтобы от Адмиралтейства исходили три луча — три главные магистрали города. Два (нынешние Невский и Вознесенский проспекты) успели проложить (точнее — прорубить) при жизни императора, третий (современная Гороховая улица) — уже при Анне Иоанновне, в 1736–1737 годах. Я писала об идее Петра Алексеевича: он хотел, чтобы Адмиралтейство и Александро-Невскую обитель соединяла прямая, как стрела, широкая дорога. Писала и о том, почему это не получилось. Но в 1721-м еще казалось, что получится, и государь приказал посадить березовую аллею, ведущую от главных ворот Адмиралтейства к Большой першпективе (нынешнему Невскому проспекту). Сажали деревья, а потом и мостили будущий главный проспект столицы пленные шведы. Судя по впечатлениям иностранцев, приезжавших по этой дороге в Петербург, работали на совесть. Рассказываю это для того, чтобы было ясно: если смотреть со стороны Невского проспекта (буду называть его привычным именем), Адмиралтейство открывалось во всей своей красе, его ничто не заслоняло.Так задумал основатель города. Так и было. До определенного времени…

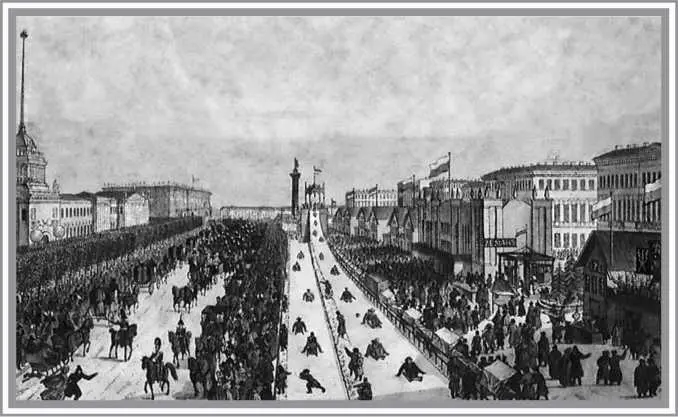

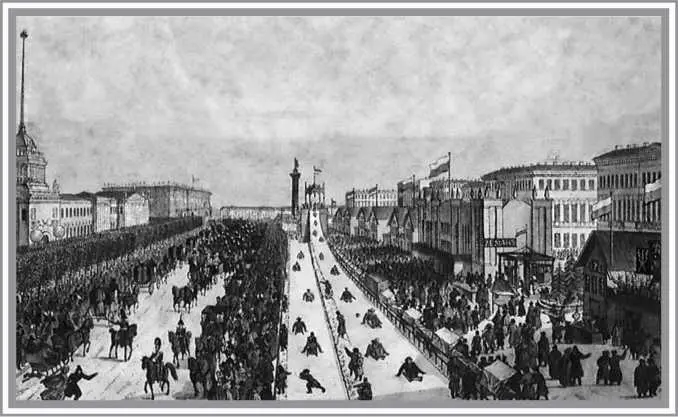

Адмиралтейская площадь во время карнавала

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу