Так это было или иначе, но бунт оказался усмирен. Как ни странно, именно после этого эпидемия пошла на убыль. Начиная с 1832 года каждое 1 августа вокруг Спаса-на-Сенной совершался крестный ход в память об избавлении города от холеры.

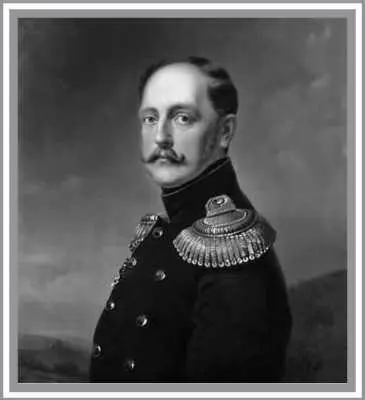

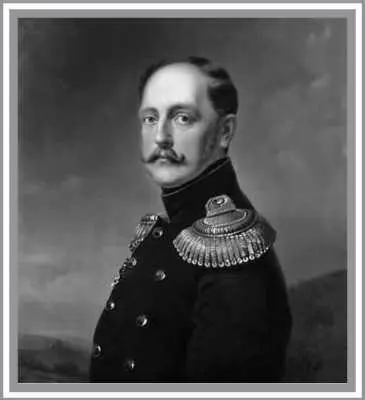

Николай I

Я рассказала лишь о немногих из более чем двух сотен погибших петербургских церквей. Обо всех рассказать просто не могу: знаю не больше, чем написано в справочниках. Тех, кого интересуют все утраченные храмы, отсылаю к прекрасной книге Сергея Сергеевича Шульца-младшего «Храмы Санкт-Петербурга. История и современность». Если не удастся ее найти, можно посмотреть хотя бы справочник Галины Вацлавны Длужневской «Утраченные храмы Петербурга».

Мне же осталось рассказать еще об одном храме, с которым связаны судьбы великих, но не слишком часто поминаемых нами соотечественников.

Я уже писала о дочери последнего настоятеля Сампсониевского собора отца Василия Петропавловского Надежде Васильевне. Мне повезло: эта умная, блестяще образованная женщина была моей крестной. От нее я узнала многое и о многом — прежде всего о таком, что дома находилось под строгим запретом: мама с бабушкой боялись, что неразумный ребенок скажет при посторонних что-то лишнее. Они, разумеется, были правы. А Надежда Васильевна как-то раньше других разучилась бояться. Однажды она повела меня в филармонию. Проходя мимо первого кресла в пятнадцатом ряду, сказала негромко, будто и не мне: «Вот здесь было мое место». «Когда?» — вежливо, но нельзя сказать, что слишком заинтересованно спросила я. Она взглянула изучающее. Потом, будто удостоверившись, что время рассказать пришло, ответила: «Расскажу после концерта. На улице». Я была заинтригована. Мы сели на скамейку в сквере в центре площади (памятника Пушкину еще не было, его установят в 1957 году). Она спросила: «Ты помнишь дядю Сережу?» Я помнила. Большой, с окладистой седой бородой, с удивительно доброй улыбкой и внимательным, печальным взглядом. Запомнилось, с каким аппетитом, просто с наслаждением ел он пироги с капустой (была бы постарше да поумнее, запомнила бы другое). Знала, что был Сергей Иванович священником, причем каким-то особенно почитаемым (епископом, ректором Ленинградской духовной академии и семинарии). А она задала еще один вопрос: «Знаешь, что было раньше в здании филармонии?» Ну, это-то я знала, об этом мама рассказывала. Я бодро отрапортовала: «Дворянское собрание!» Она горько усмехнулась: «Вот видишь, то, что было давно, не забыто, а в июне 1922 года здесь произошло одно из самых страшных преступлений.».

И она рассказала мне о суде над митрополитом Вениамином и другими священниками и мирянами. Среди них был и ее дядя, настоятель церкви Симеона и Анны отец Сергий Бычков. Она, тогда тринадцатилетняя, присутствовала на всех заседаниях суда, родственникам это разрешалось. Для Сергея Ивановича обвинение требовало расстрела. В последнем слове на суде владыка Вениамин просил сохранить жизнь отцу Сергию, говорил, что тот молод, что недавно потерял горячо любимую жену, что на руках у него двое маленьких детей и парализованная мать. За себя митрополит не просил. Ему удалось смягчить сердца судей: Сергея Ивановича Бычкова отправили на Соловки (он проведет в тюрьмах и лагерях почти двадцать лет). Потом крестная покажет мне маленькую самодельную тетрадь, которую отцу Сергию удалось передать с Соловков. В ней были стихи. Одно я переписала.

И древний бор — завороженный храм —

Не ропщет — рад сверкающей неволе.

За степью льдов — резные очертанья:

Растут дома и церкви из твердынь —

Пожаром обезглавленные зданья.

Нет куполов над крышами святынь.

Я тогда не поняла, думала, речь, и правда, идет о пожаре. Другие стихи не переписала — что-то отвлекло. Потом было уже поздно. Она мне многое рассказывала о митрополите Вениамине. Владыка учился вместе с ее отцом и нередко бывал у Петропавловских в гостях. Особенно поразил рассказ о Путиловской церкви. Эту церковь во имя святителя Николая Чудотворца и святой мученицы царицы Александрырабочие Путиловского завода построили на свои средства в память основателя акционерного общества Путиловских заводов Николая Ивановича Путилова. Происходил он из родовитой, но давно обедневшей дворянской семьи. Родился в Новгородской губернии, под Боровичами, в суворовских местах. Рано остался сиротой и был принят на казенный кошт в Морскую роту Александровского кадетского корпуса (подобие нынешнего Нахимовского училища), потом как лучший выпускник — в Морской корпус (на его базе было образовано прославленное Высшее военно-морское училище имени Фрунзе). Командовал Морским корпусом сам Иван Федорович Крузенштерн. Он не мог не заметить талантливого и энергичного курсанта и оставил того в штате корпуса. Но Путилову было скучно преподавать, он жаждал живого дела. И вот однажды (шла Крымская война) его пригласил великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал, руководивший российским флотом: «Можешь ли ты, Путилов, сделать невозможное? Построить до конца навигации флотилию винтовых канонерок для обороны Кронштадта? Денег в казне нет — вот тебе мои личные двести тысяч». Оба понимали: только сильная флотилия, способная противостоять английскому флоту, вошедшему в Финский залив и державшему под прицелом российскую столицу, может спасти Петербург.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу