Жизнь учительниц осложнялась не только предвзятым отношением окружающих, как видно из приведенных примеров. Иногда учительницам поопытнее, умеющим ладить с деревенскими авторитетами, жилось неплохо, их никто не трогал. Но порой они сами создавали невыносимые условия для более молодых и, как правило, просоветски настроенных коллег. Самоубийство Ивановой стало широко известно благодаря описанным выше наглым сексуальным домогательствам, но следствие обвинило и директора школы Королеву в руководстве «контрреволюционной группой учителей», которые травили молодую коллегу {90} 90 Контрреволюционеры в Соваппарате: Суд над виновниками самоубийства учительницы Ивановой // КП. 1929. 15 окт. С. 2; Ewing E. Т. Personal Acts with Public Meanings. P. 122.

.

В подмосковной деревне разгорелся конфликт между учительницей, членом партии Шамраевой и ее пожилой коллегой Архангельской — дочерью священника, которую поддерживали местные жители. Когда Каширский отдел народного образования уволил Архангельскую как «чуждый элемент», активная сторонница советской власти Шамраева подверглась «бешеной травле». Односельчане собирали подписи и требовали снять ее с работы, дети разбили стекла в окнах ее дома и бросали в учительницу камнями. Когда Шамраева шла по улице, крестьяне кричали: «Вот идет проститутка, бейте ее». Расценив этот случай как «кулацкое выступление на культурном фронте», следствие возложило ответственность за произошедшее как на крестьян, так и на районных партийных функционеров, которые не обеспечили защиту учительницы, активистки и коммуниста {91} 91 Ан. Аш. Кулацкая вылазка на культурном фронте // ВМ. 1929. 26 окт. С. 2.

.

В подобных ситуациях роль «преследуемых» играли и молодые, и старшие по возрасту женщины. Королева и Архангельская использовали свое положение не только для укрепления собственных позиций, но и осложняли жизнь молодым коллегам, которые не нравились местным деревенским лидерам и активно участвовали в советских кампаниях. Такие политические кампании делали опасными прежние супружеские связи, достаток в доме и авторитет среди окружающих, а жизненный опыт этих женщин подсказывал им, что признание сельских жителей, их уважение по-прежнему зависит от множества обстоятельств. Как правило, молодые учительницы вынужденно искали поддержки властей и участия за пределами своей деревни, а более опытные, вроде Королевой или Архангельской, часто с неважной «родословной», сами давали отпор противникам, в то же время уступая молодым коллегам в активности.

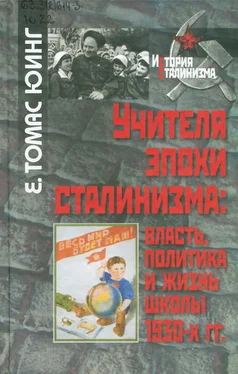

Недоброжелательное отношение местного населения, жестокость коллективизации не сулили учителям ничего хорошего. Противники «социалистических преобразований» воспринимали школьных работников как представителей советской власти, сами же эти представители, осуществляющие социалистические преобразования, смотрели на них как на помеху или, в лучшем случае, как на орудие в своих руках. Сельские учителя оказались между этими силами как между молотом и наковальней. На карикатуре из комсомольской газеты обыгрывается именно такое их безнадежное и уязвимое положение. Учитель изображен в виде гладиатора, «вооруженного» лишь рейсшиной и стопкой бумажек. Ему предстоит сразиться с кулаком, т. е. свирепым львом. В предвкушении кровавой схватки сидят на трибуне местные начальнички разного уровня и комсомольские вожаки (рис. 1.1).

Все эти опасности вынуждали учителей лавировать, осторожно выбирать политическую позицию. Тем, кто своей активностью мозолил глаза или не умел постоять за себя, выжить на школьном фронте удавалось не всегда. Поэтому учителя придерживались гибкой тактики: используя свое положение, опираясь на связи в органах власти, неплохо зная ситуацию в стране, они интерпретировали политические команды сверху удобным и полезным для них образом.

В конце 1930 г. была опубликована статья «Революция и культура» о сложном положении, в котором оказались учителя в связи с политикой, проводимой государством. ЦК партии постановлением от 14 марта 1930 г. несколько ослабил давление на деревню, а родственников сельских учителей стали принимать в колхозы. Вскоре Аболин, чиновник профсоюза работников просвещения, предостерег учителей от того, чтобы они не злоупотребляли своим положением и не старались протащить в колхозы кулаков. Автор одной статьи Зимина прямо возражала Аболину: по ее мнению, никакими особыми привилегиями учителя не пользовались, «зато мы можем привести целый ряд случаев обратного порядка», когда их травило местное начальство. Так, Зимина рассказала об одной учительнице, активистке с 20-летним стажем. Ее отец, бывший священник, скончался во время «перегибов» коллективизации. Учительница прекрасно понимала, как опасно иметь такого родственника, и не стала переезжать в его дом, но взяла кое-что из вещей отца. «И вот за то, что она сразу не отреклась от родителя, ее сняли с педагогической работы, исключили из членов союза». Ее муж, коммунист, оказался перед нелегким выбором: или развестись с женой, или сдать свой партбилет. Однако он пожаловался «высшему руководству», и «инцидент был исчерпан». Отвергая голословные утверждения Аболина о каких-то особых привилегиях учителей, Зимина показала, что они являются людьми, гонимыми и нуждающимися в особой защите и поощрении {92} 92 Зимина. Кадры просвещенцев // Революция и культура. 1930. № 9. С. 82.

.

Читать дальше

![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)