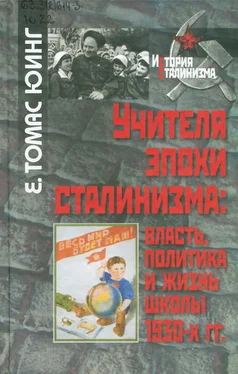

В советских школах, как и во всех сферах жизни 1930 гг., недоставало самого необходимого. По словам молодой учительницы, о которой говорилось в 3 и 4 главах, «каждый клочок (бумаги) сохранялся и использовался снова и снова, с обеих сторон». В одной сибирской школе совсем не было географических карт, поэтому учитель рисовал контур на доске и предлагал ученикам вообразить, что это Советский Союз. Алтайская учительница Беляева жаловалась, что пятьдесят ее учеников имеют лишь двадцать экземпляров трех разных учебников на всех: «Учитель порой недоумевает, как же работать с таким “разнообразием” учебников, а порой машет рукой — “как получится, так и ладно”». Без необходимых книг учителя не знали, как выполнять указания ЦК партии о стандартизации обучения и следовать утвержденным программам {457} 457 НА РАО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 13. Л. 171; Ф. 17. Оп. 1. Д. 18. Л. 69-70; Беляева. Немедленно ликвидировать недочеты. С. 60-61; Культурное строительство на Севере. С. 174-175; HP. А. № 493. Р. 26; № 1354. Р. 10; В. Улучшить руководство воспитательной работой // Советская педагогика. 1939. № 4. С. 142-143; Малышев М. П. Сельская школа РСФСР. С. 32; Holmes L. Е. Stalin's School. P. 39-41; Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. С. 256.

.

Высокое просвещенческое начальство чехардой с методиками лишь добавляло головной боли учителям. Они горько сетовали, что «в Наркомпросе стабильными были только авторы учебников и программ, а сами программы ежегодно подвергались пересмотру и изменению, что, безусловно, не давало возможности глубокого изучения основ наук учащимися». «Дезориентирующие» изменения в учебниках критиковались за то, что мешают учебному процессу и вызывают сильное недовольство в школах. Вторя партийным лидерам, учителя утверждали, что «ограниченный круг лиц» — авторов учебников — ни во что не ставит мнение опытных педагогов и знать ничего не желает о действительных потребностях школы {458} 458 HP. B10. № 491. P. 5-6; № 492. P. 5-6; Лихачев А. С. О подготовке к новому учебному году // Советская педагогика. 1938. № 7. С. 13; В. В. Всероссийское совещание актива учителей и руководящих работников народного образования (11-14 августа 1939 г. ) // Советская педагогика. 1939. № 10. С. 139-140; Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union. P. 225.

.

Учебников и тетрадей не хватало, в так называемых классах теснились разновозрастные ученики, и в таких условиях надо было как-то проводить уроки. Что бы ни думали сами учителя о преподавании, что бы им ни диктовали всевозможные инструкции, но дефицит, чехарда с методиками сильно мешали выполнению ответственных задач, то есть индивидуальной работе с детьми, углубленному и расширенному изучению дисциплин и подготовке учеников к переходу в следующий класс. Советские руководители клялись улучшить материальную базу школ, но в то же время призывали учителей поменьше обращать внимание на нехватку самого необходимого и проявлять побольше энтузиазма и инициативы. Примечательно, что бедность и неразбериха в школах делали личные и профессиональные качества учителей еще более значимыми.

Столкнувшись с трудностями и дефицитом, многие учителя шли по самому простому пути, который не требовал педагогического мастерства и эрудиции, но обеспечивал главное — успешный переход учеников из класса в класс. Например, по данным 1932 г., большинство учителей общественных дисциплин в Ленинграде не требовали от учеников ничего, кроме зубрежки формулировок учебника. Когда инспектор спросил ученика о задании на дом, тот ответил: «Я пока ничего не выучил, потому что у меня нет времени перечитывать урок двадцать раз подряд». В Смоленске один учитель, вернувшийся с семинара по методике преподавания, на уроке громко читал учебник, чтобы ученики записывали текст слово в слово. По другим сообщениям, учителя в Сталинградской области в четыре раза больше времени читали вслух ученикам, чем что-то объясняли {459} 459 НА РАО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 18. Л. 72-74; Резников Н. С. О Стахановском движении и задачах школ // Учитель и школа. 1936. № 1. С. 21; Кузбар И. По школам Кагановического района // Педагогический журнал. 1936. № 10. С. 21.

. Эти примеры созвучны приведенному в начале главы мнению Рабичева, что многие учителя предпочитают себя не утруждать, а использовать пассивные методы обучения.

Власти такие приемы называли «искажением» линии ЦК. Однако если внимательнее присмотреться к школьной жизни, то видно, что действия учителей определялись целым комплексом факторов.

В 1938 г. журнал «Начальная школа» подверг резкой критике методы директора школы и учителя Олешиной. Ее двадцатипятилетний педагогический опыт позволял Олешиной стать примером для своей молодой коллеги (единственного другого учителя). Но, как сказано в редакционной статье, Олешина «по крайней мере на 10 лет отстала от советской педагогической жизни», потому что на ее уроках «можно встретить рецидивы так называемого бригадно-лабораторного метода занятий в его худшем виде»: Олешина разрешала детям заниматься весь урок самим, «не вмешиваясь в весьма бурное течение жизни класса» {460} 460 Упорно работать над собой. С. 2.

.

Читать дальше

![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)