После первых серьезных поражений на фронте, желая поддержать престиж правительства, социалисты вошли в его состав. 26 августа Рене Вивиани с помощью Бриана переформировал свой кабинет, образовав, по выражению Клемансо, «косоглазое» министерство и включив в него Жюля Геда в качестве министра без портфеля и Марселя Самба — министра общественных работ. Наряду с социалистами в министерство вошли Рибо, Мильеран, Делькассе и Бриан, который фактически стал его главой. Бриан предложил пост и Клемансо, но тот резко отказался войти в правительство, «не внушающее ему доверия» [1067] Е. Beau de Lomcnie. Les responsabilites des dynasties bourgeoises, t. III. Paris, 1954, p. 44; P. Пуанкаре На службе Франции, т. I. M-, 1936, стр-98-100.

. Несколько позже, в мае 1915 г. социалист Альбер Тома занял в правительстве пост государственного секретаря по военному снабжению.

28 августа социалисты выпустили манифест, подписанный их парламентской группой, постоянной административной комиссией партии и административным советом «Юманите», в котором подчеркивалось, что «речь идет о будущем нации, о жизни Франции. Партия не знает здесь никаких колебаний» [1068] «L’Humanite», 28.VIII 1914.

. Таким образом, французская социалистическая партия стала политическим отрядом буржуазии, проводником ее влияния в рабочем движении. «Гигантскую силу оппортунистам и шовинистам, — писал В. И. Ленин, — дал их союз с буржуазией, правительствами и генеральными штабами» [1069] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 252.

.

Со 2 на 3 сентября все правительственные учреждения, парламент, совет министров, а также дипломатический корпус срочно выехали из столицы в Бордо. Отъезд из Парижа был подготовлен в рекордно короткие сроки — в течение 4 часов — и скорее походил на паническое бегство.

Оказавшись в тяжелом положении, французское правительство и командование стали возлагать особенно большие надежды на помощь со стороны русской армии. Опираясь на франко-русскую военную конвенцию и последующие решения генеральных штабов обеих стран, французское правительство с первых дней войны напоминало России о необходимости бросить свои основные силы против Германии, а не Австро-Венгрии. «Военный министр, — писал 31 июля русский военный агент, — просил меня подтвердить надежду французского генерального штаба, что все наши усилия будут направлены против Германии…» [1070] МОЭИ, серия III, 1. 5. док. № 356, стр. 229.

. Чрезвычайно активно действовал в Петербурге в этом направлении энергично инструктируемый в соответствующем духе из Парижа [1071] Р. Пуанкаре. На службе Франции, т. I. стр· 159, 162.

посол Палеолог, который уже 4 августа настойчиво спрашивал у русского главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича: «Через сколько дней, ваше высочество, Вы перейдете в наступление?». 18 августа Игнатьев сообщал в Петербург, что французский военный министр «совершенно серьезно полагает возможным для нас вторжение в Германию и движение на Берлин со стороны Варшавы» и напоминает о принятом совместно решении начать наступление на русско-германском фронте на двадцатый день мобилизации [1072] «Кто должник?». М., 1962, стр. 229.

.

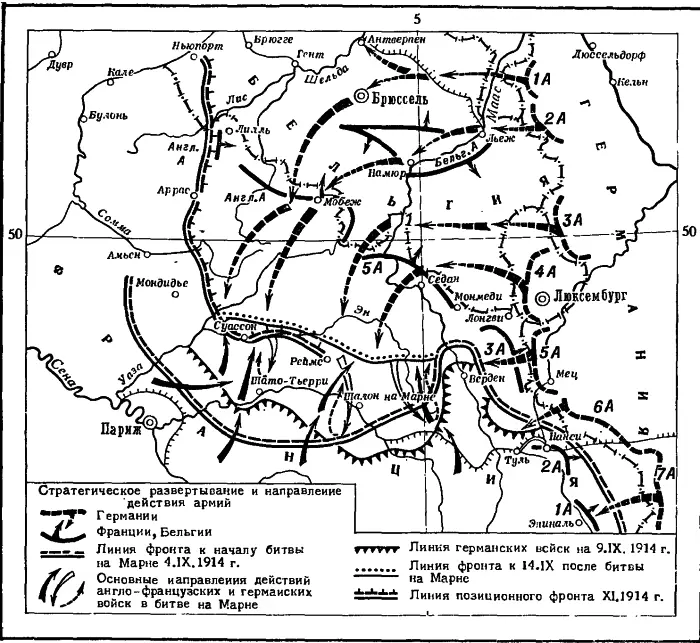

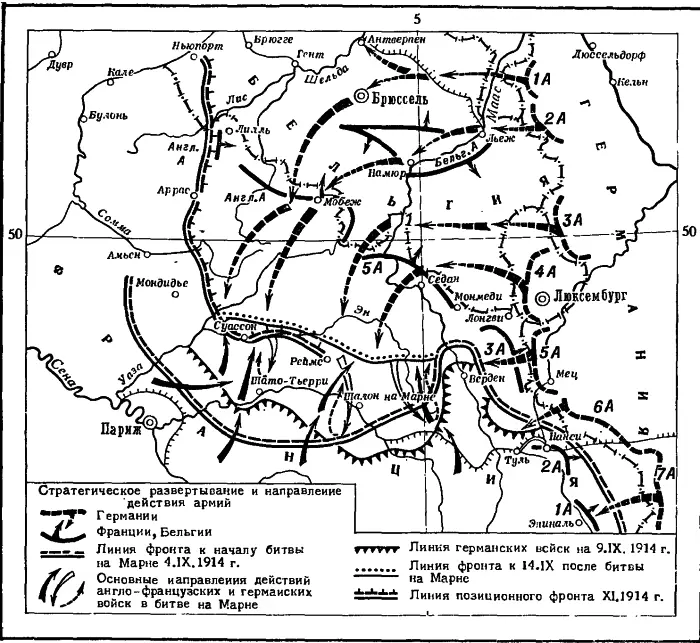

Битва на Марне

Русская армия развернулась на северо-западном фронте против Германии и на юго-западном против Австро-Венгрии. Но в первые недели войны ее главной трудностью были слишком быстрые сроки начала наступления, предусмотренные военным планом, — на 14-й день мобилизации — на Восточную Пруссию и на 19-й день — на Галицию. В сущности эти сроки были нереальными, ибо к этому времени могла быть готова лишь 1/ 3русских вооруженных сил при почти полной неготовности тыла.

Крайне неудачный для Антанты ход военных действий на Западном фронте заставлял французское правительство особенно настоятельно требовать немедленного наступления на Восточном фронте. И русское командование вынуждено было начать две крупнейшие операции фронтового масштаба — Восточно-прусскую и Галицийскую, хотя еще не было закончено сосредоточение войск и не были устроены тыловые учреждения [1073] См. «Восточно-прусская операция. Сб. документов». М., 1939.

. Этим был облегчен важнейший стратегический результат военной кампании 1914 г. — поражение германских армий на Марне.

Ради спасения 8-й армии, потерпевшей поражение от русских войск в Восточной Пруссии, германское командование вынуждено было ослабить ударное крыло своих армий на Западном фронте в самый критический для Франции момент. Об этом писали в своих мемуарах Пуанкаре, Эррио и многие другие политические деятели Франции [1074] Р. Пуанкаре. На службе Франции, т. I, стр. 119; Е. Herriot. Jadis. D une guerre a l'autre. 1914–1936. Paris, 1952. p. 19.

. Действительно, когда немецкие армии шли непосредственно на французскую столицу, в ночь с 28 на 29 августа генерал Мольтке дал приказ снять гвардейский резервный корпус, 11-й армейский корпус и 8-ю кавалерийскую дивизию с Западного фронта и срочно переправить их на Восточный фронт [1075] «Der Weltkrieg 1914 bis 1918». Bd. II. Berlin, 1925, S. 207.

. Эти части были сняты именно с правого фланга немцев, обходившего Париж, вследствие чего армия генерала Клука, будучи ослабленной, вынуждена была изменить направление движения с юго-западного на южное, и с 30 августа она уже шла не на Париж, а на Мо, и к вечеру 3 сентября главные силы ее стояли на реке Марне. Французы получили драгоценное время, чтобы оправиться от первых поражений и подготовить контрнаступление. Французский посол в России Палеолог писал 29 августа о Восточно-прусской операции: «Каков бы ни был окончательный результат, достаточно уже того, что борьба продолжается, что английские и французские войска имеют время переформироваться в тылу и продвинуться вперед» [1076] M. Палеолог. Царская России во время мировой войны. Пг., 1923, стр. 122.

. Кроме того, для отправки в Восточную Пруссию в эти дни был задержан в тылу в районе Меца, еще один корпус германских войск, который ранее направлялся для укрепления ударного крыла на Западном фронте.

Читать дальше