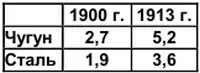

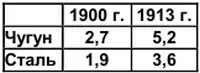

Итак, совершенно отчетливо виден рост производства во Франции в начале XX в. от цикла к циклу. Картина роста станет наиболее ясной, если взять показатели важнейшей продукции вкрайних границах этого периода (в млн. т) [892] «Annuaire statistique», t. 40, 1924. Resume retrospectif. Paris, 1925, p. 58; t. 42, 1924. Resume retrospectif. Paris, 1927. p. 59; J. Lcscure. Les crises generales et periodiques de surproduction, p. 185–187.

:

Весьма показательны и сравнительные данные добычи железной руды: в 1905 г. было добыто 7395 тыс. т, в 1910 г. — 14 606 тыс. г, в 1913 г. — 21 819 тыс. т. [893] «Ministere du Commerce. Rapport general sur l’industrie francaise, sa situation son avenir», t. 1. Paris, 1919, p. 61.

Несмотря на недостаток природных ресурсов и прежде всего каменного угля, в конце XIX и особенно в начале XX в. вырос общий энергетический баланс Франции. Так, с 1870 по 1913 г., т. е. за 43 года, он увеличился более чем в 10 раз.

В начале XX в. во Франции развивались такие новые отрасли промышленности, как производство электроэнергии, авиационная и автомобильная промышленность; по автомобилестроению перед первой мировой войной Франция вышла на второе место в мире. Развивалась судостроительная промышленность, способствовавшая увеличению тоннажа торгового флота Франции в довоенные годы XX в. в полтора раза [894] Ю. Кучинский. История условий труда во Франции. М., 1930, стр. 209.

.

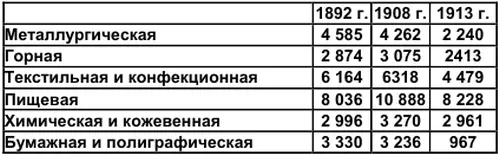

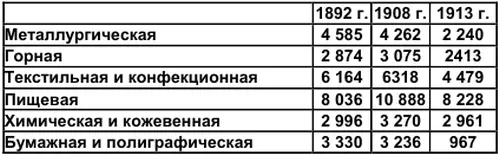

Развитие промышленности во Франции сопровождалось значительным процессом концентрации производства. Наиболее быстрыми темпами концентрации отличались металлургическая, горная, бумажная и полиграфическая промышленность.

Принимая во внимание значительное увеличение валовой продукции в соответствующих отраслях, приводимые ниже данные о количестве предприятий по важнейшим отраслям французской экономики наглядно иллюстрируют процесс концентрации:

Итак, сравнительно быстрый процесс концентрации производства во Франции в начале XX в. не подлежит сомнению. Тем не менее накануне первой мировой империалистической войны по концентрации производства Франция продолжала еще отставать от других передовых капиталистических стран. Она оставалась еще страной аграрно-индустриальной. К 1911 г. в сельских местностях проживало 56 % населения и 40 % населения было занято сельскохозяйственным трудом. В промышленности в том же, 1911 г., было занято только 35,8 % населения.

Парцеллярный характер французского сельского хозяйства продолжал суживать внутренний рынок и задерживать население в земледелии прямым и косвенным путем. Статистические данные конца XIX и начала XX в, представляют картину медленного повышения урожайности и медленного технического прогресса французского сельского хозяйства.

В начале XX в. площади под пшеницей незначительно сократились, а урожайность несколько увеличилась. Валовый сбор пшеницы с 1891 по 1900 г. в среднем составлял ежегодно 85 006 тыс. ц, а с 1901 по 1910 г. он увеличился до 89 128 тыс. ц. Сбор с одного гектара также незначительно увеличился. Накануне войны 1914–1918 гг. по уровню урожайности пшеницы Франция стояла на десятом месте в Европе.

В области животноводства Франция также отставала от других стран, несмотря на то, что аграрный кризис конца XIX в. привел к росту животноводства, травосеяния и разведения огородных культур. Об отсталости французского животноводства свидетельствует тот факт, что на одну тысячу гектаров сельскохозяйственной площади во Франции в 1912 г. приходилось всего 262 головы крупного рогатого скота, тогда как на ту же площадь в Германии имелось 395 голов, в Англии — 367, а в Бельгии — 727.

С начала XX в. особенно усилился процесс классового расслоения во французской деревне. В 1908 г. 38 % всех сельских хозяйств Франции имели менее 1 га земли каждое; 46 % сельских хозяйств владели участками земли от 1 до 10 га. На долю этих двух групп, составлявших 84 % всех хозяйств, приходилось лишь 28,8 % всей обрабатываемой земельной площади Франции; 71,2 % обрабатываемой земельной площади находилось в руках всего 893,9 тыс. землевладельцев. Отчетливо выделяется также и процесс поляризации в деревне, выражающийся в увеличении числа мелких землевладений — парцелл при одновременном росте количества крупных и особенно крупнейших (от 50 до 200 га) землевладений. Процесс поляризации в деревне вел к вымыванию и разорению середняцких землевладений [895] См. А. И. Шнеерсон. Аграрный вопрос во Франции. М., 1948, стр. 19–28; Ю. Г. Трунекий. Основные тенденции экономической эволюция французской деревни (1862–1962). — «Уч. зап. Казанского мед. ин-та», 1969, вып. 70. «Проблемы всеобщей истории», сб. 2.

.

Читать дальше