Половецкие набеги, опустошавшие пограничные с Великой Степью южнорусские территории, направили потоки беженцев из Поднепровья на русский север, северо-восток и юго-запад. Развитые в социально-экономическом плане южнорусские переселенцы несли с собой новые земледельческие технологии (примитивное подсечно-огневое земледелие повсеместно было заменено на перелог и двуполье), в новых городах и селах распространялись развитые ремесла, оживилась местная торговля. При этом русский мир, как и прежде, походил на айсберг, на вершине которого красовались достаточно развитые формы средневекового хозяйства и общественного устройства, а огромную подводную часть продолжал составлять архаический пласт, мало интегрированный в экономические, общественно-политические и культурные достижения своего времени.

Особенно велик это пласт был на северо-востоке Руси, родном для героя нашего очерка — князя Александра Ярославича. Это было прежде всего следствие суровых природно-климатических условий и удаленности от старорусских очагов цивилизации. Однако княжеская власть в лице потомков Владимира Мономаха (его четвертого сына Юрия Долгорукого, его внуков Андрея Юрьевича Боголюбского и Всеволода Юрьевича Большое Гнездо) извлекла из данных обстоятельств скорее пользу. Княжеская власть пришла в Ростово-Суздальскую Русь раньше, чем русская колонизация сделала этот край преимущественно восточнославянским. В итоге местные князья сразу стали смотреть на Владимиро-Суздальскую землю, как на свою личную вотчину. Большой процент финно-угорских данников среди населения приучил местных князей к властности, которая проистекала из права сильного. С другой стороны, местные князья оказались здесь не столько политическими вождями, сколько рачительными хозяевами-собственниками, обустраивающими свою вотчину. Они энергично строили здесь новые города и села, привлекали и опекали переселенцев, бежавших от половецкого натиска.

Патернализм владимиро-суздальских князей встречал одобрение у населения их княжества, несмотря на то, что уже в княжение Андрея Боголюбского (1154–1174) выступила и оборотная его сторона — княжеское самовластие при падении социального статуса населения. Поселенцы воспринимались смердами, получившими землю и право жить на ней из княжеских рук. (Жизнь смерда охранялась по «Русской Правде» вирой в 5 гривен серебра, в отличие от жизни людей, свободных крестьян-общинников, которых, как и рядовых княжеских дружинников, древнерусское право охраняло вирой в 40 гривен серебра.) Естественно, в таких условиях в XII–XIII вв. древнерусские вечевые традиции, продолжавшие существовать на юге и западе Руси и усилившиеся на севере в Новгороде и Пскове, не получили развития на русском северо-востоке.

Владимиро-суздальское боярство, небогатое и относительно немногочисленное, не могло конкурировать с княжеской властью ни в экономическом, ни в общественно-политическом, ни в военном плане. Этим оно резко отличалось от южно- и западнорусского боярства, а особенно от галицко-волынской аристократии, превратившейся в сильный противовес княжеской власти, а также от новгородских бояр, которые стали главной социально-политической силой в Господине Великом Новгороде после утверждения там в 1136 г. вечевого строя. Если прадед Александра, первый суверенный правитель Суздальской Руси — князь Юрий Долгорукий (1132–1154), еще как-то поддерживал старинные дружинные традиции, то оба его сына — великие князья владимиро-суздальские Андрей Боголюбский (1154–1174) и Всеволод Большое Гнездо (1176–1212) — уже привыкли видеть в боярах и дружине не сотрудников-вассалов, а подданных и слуг.

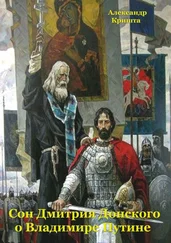

Святой благоверный князь Александр Невский

Контроль над ресурсами и мощный военный потенциал, включавший кроме больших княжеских дружин еще и многочисленное крестьянское ополчение, позволял владимиро-суздальским князьям вести активную политику как внутри русского мира, так и за его пределами.

К середине XII в. большинство финно-угорского населения Владимиро-Суздальской Руси приняло христианство и смешалось с восточнославянскими переселенцами, Суздальский край окончательно ославянился, но здесь сложился особый, весьма отличный от свойственного Киевской Руси IX–XI вв. менталитет, который в будущем ляжет в основу формирования великорусского народа.

Читать дальше