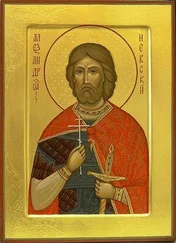

Таковы были реалии, сложившиеся на севере русского мира к моменту, когда одним из самых ярких действующих лиц здесь становится молодой посланец Владимиро-Суздальской Руси, сын удельного переяславль-залесского князя Ярослава Всеволодовича — Александр.

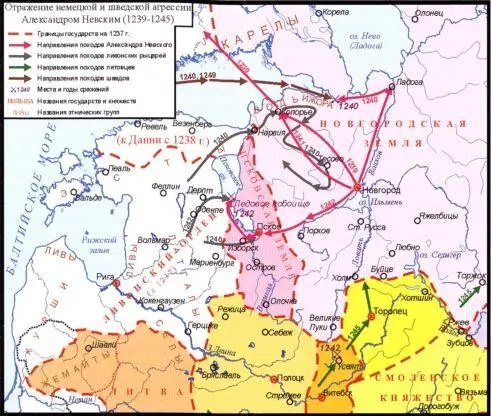

Западная политика Александра Ярославича до 1246 г. Невская битва и Ледовое побоище

Александр с детских лет жил в Новгороде. Его отец долгое время был новгородским князем, причем таким, который 4 раза уходил из Новгорода и враждовал с ним, но потом стороны мирились. С именем Ярослава связан ряд громких побед Новгорода над крестоносцами. Вырастая в такой атмосфере, Александр, конечно, прекрасно ориентировался в политической обстановке русского севера, что потенциально делало его удачным претендентом на новгородский стол. Дважды в отрочестве с 1228 по 1233 г. Александр и его старший брат Федор были символическими наместниками отца на новгородском столе. После смерти Федора (1233) Александр остался единственным наместником.

Начало его самостоятельного княжения в Новгороде, видимо, стоит отнести к 1238 г. Тогда Батыево нашествие уже обрушались на Северо-Восточную Русь, опустошив Рязанское и Владимиро-Суздальское княжества. Отец Александра, занимавший с 1236 г. киевский трон, был вынужден покинуть Юг Руси и вернуться на родину. Ярославу Всеволодовичу, как и большинству его сыновей, удалось в 1237–1238 гг. избежать военного столкновения с монголами. Без его участия пала столица его удела Переяславль-Залесский, была взята Тверь, где погиб его сын, не названный летописью по имени. Не было князя и в битве на р. Сити, где 4 марта 1238 г. полегли остатки некогда могучих владимиро-суздальских полков. Смерть на Сити его старшего брата Юрия Всеволодовича сделала Ярослава великим князем Владимиро-Суздальским. В 1243 г. мы застаем Ярослава в ставке Батыя, который дал ему ярлык «старейшего князя» всей Русской земли. Ясно, что Ярослав уже не мог постоянно лично участвовать в новгородских делах.

С 1238 г. и до 1246 г. мы видим на новгородском столе именно Александра. В эти годы степень владимиро-суздальского влияния на Господин Великий Новгород невелика. Батый взял в 1238 г. новгородский пригород Торжок, но до самого Новгорода не дошел 90 верст. Испугавшись приближения весенней распутицы, которая превратила бы северные болота и леса в непроходимые для конницы топи, степной завоеватель ушел на юг. Военные поражения в 1237–1241 гг. большинства русских земель заставили их правителей думать о том, как правильно сориентироваться в новых реалиях. Новгород был предоставлен сам себе. Новгородские горизонты формировали тогда и линию поведения молодого князя Александра.

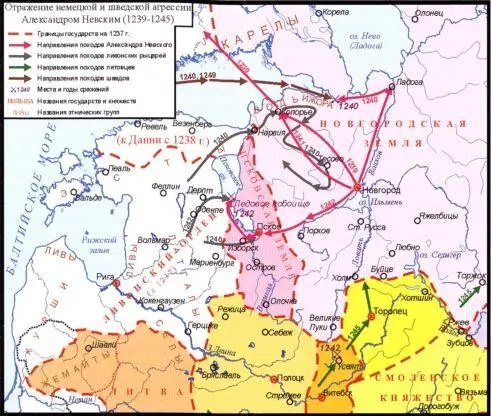

Отражение немецкой и шведской агрессии Александром Невским (1239–1245)

Очевидно, новгородскими интересами был обусловлен и брак юного Александра (он родился самое раннее в 1220 г.). Княжеские браки всегда выступали способом заключения политических союзов или компромиссов. В 1239 г. Александр женился на княжне Александре — дочери полоцкого князя Брячислава, а первый свадебный пир («каша») был устроен в Торопце, столице одного из уделов Смоленской земли. Полоцкие князья, утратившие в результате крестоносной экспансии своих данников в бассейне Западной Двины, могли стать союзниками Новгорода в деле отражения наступления ордена. Смоленские князья, включая торопецких, в прошлом часто были конкурентами владимиро-суздальских в борьбе за новгородский стол. Силы Смоленской земли не были подорваны Батыевым нашествием (завоеватель в 1238 г. прошел лишь по окраинам этого княжества). Установление дружеских отношений со смоленскими князьями гарантировало тыл и давало возможность надеяться на союз со Смоленском в борьбе Новгорода как с рыцарями и Литвой, так и с возможным наступлением монголо-татар на новгородские владения.

Многие историки полагают, что матерью Александра являлась дочь знаменитого торопецкого князя Мстислава Удалого Феодосия. Если это было действительно так, а «каша» в Торопце подтверждает данную гипотезу, то наладить дружественные отношения со Смоленском Александру было проще.

Забегая вперед, отметим, что создать прочный новгородско-полоцко-смоленский союз не удалось, ибо это не приносило бы пользы Владимиро-Суздальскому княжеству. Союз имел бы не только, а возможно и не столько антирыцарскую окраску, сколько антиордынскую. Полоцкая земля, не тронутая Батыем в момент нашествия, так и осталась Белой, т. е. независимой от Орды. В гораздо меньшей по сравнению с Владимиро-Суздальской и Рязанской землями зависимости была Смоленщина. После объединения Западной Руси и Литвы во времена Гедимина и его сыновей Ольгерда и Кейстута литовско-русская держава вплоть до 1380 г. вела наступательную антиордынскую политику, завершившуюся разгромом татарских войск в 1362 г. у Синих Вод и переходом земель Южной Руси к Великому княжеству Литовскому и Русскому.

Читать дальше