В середине сентября, спустившись по Турнеэльву и «миновав более сорока водопадов», Реньяр вернулся к Ботническому заливу. Во Франции он опубликовал «Путешествие в Лапландию». «Эта книга, полная ошибок и преувеличений, больше служит для развлечения, чем для познания…» (Д. Ачерби). Шведские историко-географы оценивают книгу не так сурово, особенно ее этнографический материал, и отмечают Реньяра как одного из ранних исследователей крайнего севера их страны.

Лошкин, Чиракин и Розмыслов у Новой Земли

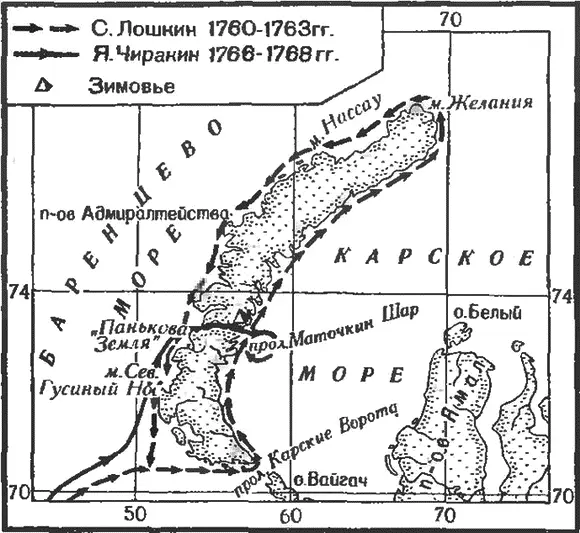

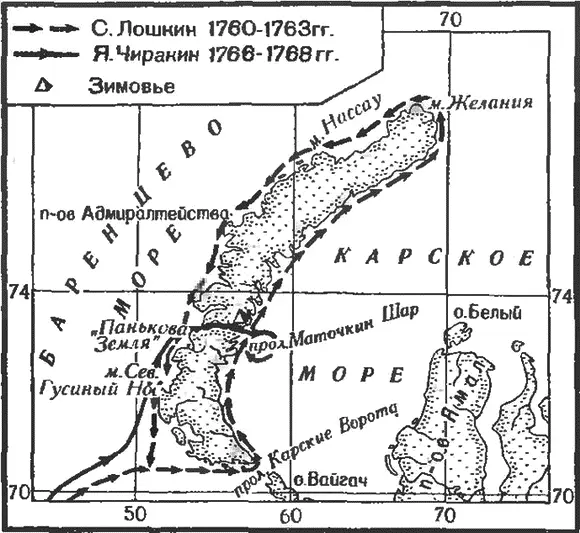

До середины XVIII в. Новая Земля считалась географами единым островом, а восточные ее берега были почти неизвестны. В начале 60-х гг. кормщик (мореход — глава промысловой артели) Савва Феофанович Лошкин занимался промыслом в юго-западной части Карского моря. Продвигаясь постепенно на север, он дважды зимовал на восточном берегу Новой Земли; вторая зимовка была вынужденной: до северного мыса С. Лошкину осталось пройти несколько километров, но тяжелые льды не позволили ему пробиться ни на шаг. На третий год, обогнув Северный остров, зверобой прошел Баренцевым морем на юг вдоль западного берега Новой Земли. Его сообщение — в пересказе Ф.И. Рахманина — записано В.В. Крестининым в 1788 г. Это первое известное нам плавание вдоль всего (около 1 тыс. км) восточного берега Новой Земли и первый обход ее кругом.

Новоземельские экспедиции XVIII в.

Кормщик Яков Яковлевич Чиракин много раз плавал на промыслы к Новой Земле и по крайней мере десять раз зимовал там. Летом 1766 и 1767 гг. он завершил открытие пролива Маточкин Шар и доказал, что Новая Земля — двойной остров: «…одним небольшим проливом в малом извозном карбасу оную Новую Землю проходил поперек насквозь на… Карское море два раза, оттуда и возвращался в Белое море тем же проливом; и оному месту снял своеручно план».

В 1768 г. Я. Чиракин был послан к Новой Земле на гнилой «кочмаре» (промысловое судно до 10 т) вместе с военным штурманом Федором Розмысловым и подштурманом Матвеем Губиным. В сентябре Чиракин прошел Маточкиным Шаром в Карское море, Розмыслов же и Губин произвели на шлюпке первую опись пролива: «своеручный план» Чиракина не удовлетворял элементарным требованиям. Зимовали мореходы у восточного выхода из пролива. Из 14 моряков умерли от цинги восемь, в том числе Я. Чиракин; все остальные были больны.

Летом 1769 г. Ф. Розмыслов по чистой воде вышел в Карское море, но через день был остановлен сплошными льдами. Он повернул обратно и по ошибке попал в неизвестный ранее залив, который назвал Незнаемым (73°45' с.ш.). Спустившись оттуда несколько к югу, он через два дня нашел вход в Маточкин Шар. В проливе гнилую «кочмару» пришлось бросить. Два помора, зашедшие в западное устье Маточкина Шара, доставили Ф. Розмыслова с уцелевшими людьми в Архангельск в сентябре 1769 г. Во время описи пролива Ф. Розмыслов исследовал береговые горы, озера в этих горах и дал краткую характеристику животного и растительного мира. Он также описал п-ов Панькова Земля (на западном побережье о. Южного, у 73°10' с.ш.), открытый поморами.

Русские описи берегов Баренцева и Белого морей

В начале 40-х гг. XVIII в. Адмиралтейств-коллегия решила оставить на зимовку у незамерзающего Мурманского берега военные корабли. Для этого необходимо было исследовать участок побережья, выбрать удобную для зимовки гавань и построить там жилища. Летом 1741 г. к устью Колы был послан лейтенант Василий Винков, заснявший о. Кильдин и короткий участок матерого берега к западу от него до вершины Кольского залива. «Это была первая и притом точная работа русских на Лапландском берегу».

В то же лето флота-мастер (старший штурман) Евтихий Бестужев описал все западное побережье п-ова Канин. Его журналы до нас не дошли; на составленных им картах довольно подробно обозначены все речки и изгибы берега, но отметок глубин на море нет. Благодаря его работе впервые узнали об истинном положении Ка нинского берега, а выполненное Е. Бестужевым исследование рек Чижи и Чеши до 1850 г. оставалось единственным.

Вторая опись Белого моря, более ценная с гидрографической точки зрения, совершена штурманом Беляевым в 1756–1757 гг. на одномачтовом боте. Он описал о. Моржовец, оба берега Мезенской губы и весь Зимний берег (более 500 км). Он впервые выполнил также промеры глубин между устьями Мезени и Двины. «Работы Беляева отличаются точностью и подробностью, удивительными по средствам, которые он имел для исполнения этого дела… Быть может, этот деятельный труженик скончался вскоре по возвращении… так как карта вышла под именем его помощника Толмачева, хотя большую часть описи сделал сам Беляев».

Читать дальше