В больших домах в нижнем этаже были расположены кухня, комната для омовений, колодец, помещения для хранения продуктов. Все жилые комнаты находились во втором этаже, стены комнат были покрыты слоем ила, смешанного с травой, и обмазаны глиной. Над внутренним двором вдоль комнат шёл деревянный балкон. Крыша была плоской, и летом в душные, жаркие ночи там спали и взрослые и дети. Немало таких домов — их иногда называют дворцами — было раскопано под холмами Мохенджо-Даро, но маленьких двухэтажных домиков было значительно больше.

В западной части города были открыты два здания, совсем не похожие на только что описанные. Одно из них представляло собой большой квадратный зал, каждая сторона которого имела 28 метров длины. Внутри зала 20 кирпичных столбов, расположенных в четыре ряда, по пяти столбов в каждом, поддерживали плоскую кровлю. Эти колонны казались немного неуклюжи ми, тяжеловесными, но всё здание в целом производило величественное впечатление. Конечно, в этом доме никто не жил. Здесь, вероятно, собирались жители города для жертвоприношений и проведения совместных праздников.

Второе интересное здание — необычного вида бассейн. В центре здания находился открытый квадрат, с каждой стороны к квадрату примыкала большая веранда, а от неё шли галереи и комнаты. В одной из комнат с восточной стороны был большой колодец; отсюда вода поступала в бассейн Для плавания, сделанный в середине центрального квадрата. Длина бассейна была 32 Метра, ширина — 7, глубиной он был около 3 метров. G нескольких сторон в бассейн спускались кирпичные лестницы, оканчивающиеся небольшими площадками. Это было сделано — для купающихся, которые не хотели плавать в глубокой части бассейна. Колодец в восточной комнате был слишком Мал, чтобы полностью обеспечить бассейн водой, Поэтому в юго-восточном углу был сделан крытый желоб, через который поступала дополнительная вода.

Искусные мастера строили это любопытное здание. Особенно много уменья надо было проявить при сооружении водоёма, чтобы вода не размыла стены и чтобы здание не осело и не рухнуло.

Стены у основания были толщиной в 2–2 1/ 2метра и выложены с небольшим наклоном. Дно водоёма состояло из нескольких слоёв тщательно изготовленных кирпичей, проложенных слоем чёрной водонепроницаемой смолы. Поверх шли слой кирпича-сырца, заключённые в квадраты из коротких поперечных стенок, упиравшихся в фундамент веранд.

Во многих домах сохранились различные вещи, остатки пищи, орудия труда, посуда, гири и даже письменные памятники.

К сожалению, письмена из Мохенджо-Даро до сих пор ещё никто не прочёл. Поэтому нам приходится узнавать, как жили люди в этом городе, только по оставленным ими вещам.

В кладовых были найдены остатки пшеницы, ячменя, финиковой пальмы и овощей. Если мы вспомним об остатках каналов и дамб на полях, то нам станет ясно, что у них уже было развито земледелие. Странно, что ни в одном из зданий не найдено земледельческих орудий: ни мотыги, ни плуга, ни серпа. Зато встречается много ремесленных инструментов. Вероятно, жители города не занимались, земледелием, по-видимому, обрабатывали поля сельские жители за стенами городов.

Мы не знаем, кто занимался охотой и скотоводством, но кости животных, найденные при раскопках, указывают на существование этих видов хозяйства. В зарослях джунглей и в лесах охотились на тигров и носорогов, на оленей и медведей, а также и на мелких зверей. По берегам рек охотники гонялись за гавиалом, вкусное мясо которого было любимым лакомством, а в реке ловили рыбу.

В это время жители уже приручили многих животных и разводили стада буйволов, овец, свиней. Были даже ручные верблюды и слоны. А быстроногих лошадей запрягали в лёгкие повозки — арбы.

Среди раскопок нашли большое количество великолепной глиняной посуды с расписными узорами и орнаментом. Одни сосуды были темно-красные с чёрными рисунками, другие — светло-жёлтые с зелёной и чёрной росписью. Но, пожалуй, самые красивые сосуды с поливной глазурью опалово-кремового цвета с тёмно-пурпурным рисунком. Нигде в мире в IV тысячелетии до н. э. ещё не умели делать такую посуду.

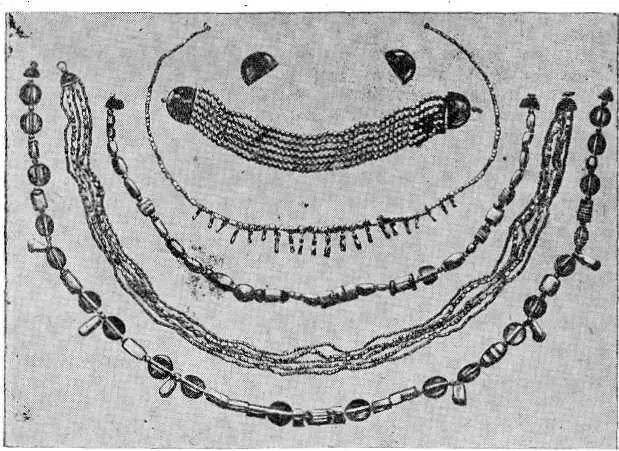

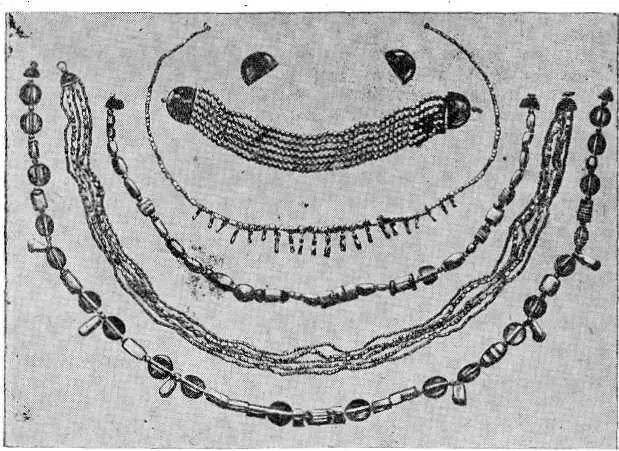

Бусы (Мохенджо-Даро).

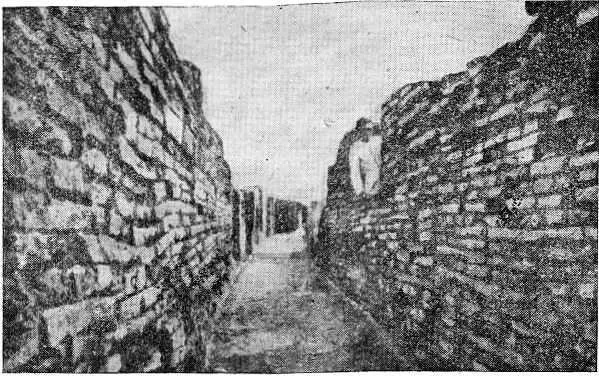

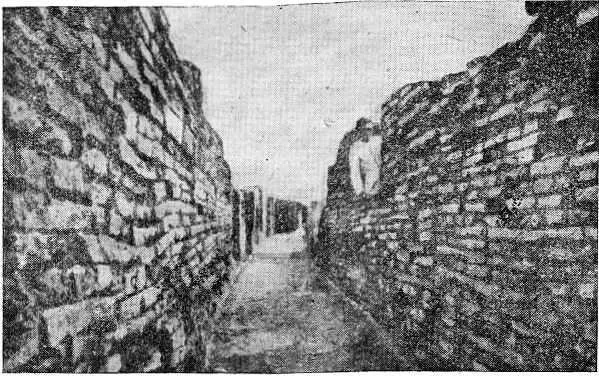

Улица в Мохенджо-Даро.

Во всех домах в большом количестве сохранились пряслица — очевидно, в каждой семье женщины сами пряли нитки и ткали. Тёплые ткани производились из шерсти, а лёгкие — из волокна хлопкового дерева.

Читать дальше