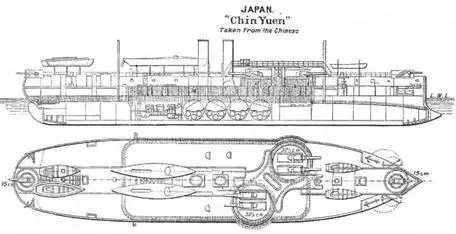

Орудия главного калибра стояли попарно на общих поворотных платформах, находящихся внутри редута и защищались сверху стальными куполами толщиной 76 мм с утолщением у амбразур до 152 мм. Вращались платформы гидравлическим приводом (по другим данным, паровой машиной) а для аварийной ситуации предусматривался и ручной привод. В качестве рабочей жидкости в гидросистеме применялась вода. Из 150-мм орудий одно находилось на баке, а другое – на юте, оба на поворотных платформах с центральными штырями (на центральных станках). Как 305-мм, так и 150-мм пушки защищались от огня малокалиберной скорострельной артиллерии и штуцеров стальными куполами, которые снаружи напоминали башни, но фактически оказывались лишь лёгким прикрытием из стальных плит толщиной от 51 до 75 мм возле амбразур.

Такое размещение артиллерии считалось в то время оптимальным с точки зрения возможности обстрела всеми шестью орудиями целей в горизонтальной плоскости. На имевшиеся т.н. “мёртвые зоны”, когда башни створились и все стрелять не могли, особого внимания не обращалось, как и на возможное воздействие пороховых газов. В действительности, когда оси 305-мм орудий совпадали с диаметральной плоскостью или хотя бы приближались к ней, то струя газов от внутреннего орудия каждого барбета не только могла помешать действию 150-мм пушки, но и даже разрушить ее башню.

На “Чен Иен” носовая платформа с орудиями главного калибра, расположенная по правому борту, имела большие углы обстрела, чем та, что размещалась по левому борту ближе к корме. Теоретически носовая башня могла обстреливать все цели по правому борту в секторе от 0 до 180°, а по левому от 0 до 90° (сектор от 0 до 15° по левому борту закрывала носовая 150-мм башня). Дальше левого траверза ей мешали вести огонь боевая рубка и купол другой пары 305-мм орудий.

Вторая могла поражать все цели по левому борту в секторе от 0 до 180°, а по другому – лишь строго по траверзу. Чуть развернуться и стрелять в нос на правый борт ей мешали носовые башни главного и среднего калибров, а в корму-» обе дымовые трубы.

Носовая башня 305-мм орудий правого борта имела сектор обстрела 180° на п.б. и 15°-90° от траверза на л.б., кормовая башня 305-мм орудий левого борта 180° на л.б. и 15°-90° от траверза на п.б., носовая башня 152-мм орудия по 165° на борт, кормовая по 170°.

Для “Чен Иен” предпочтительнее всего было держать противника по левому борту в секторе 15-90°, когда теоретически его могли обстреливать все орудия главного и среднего калибров. На практике же огонь на углах, близких к граничным, приводил к повреждениям на собственном корабле, что и случилось при завязке боя при Ялу, когда получил ранение командующий флотом. В этом сражении китайским броненосцам целесообразно было держать противника на носовых углах и при маневрах поворачивать вправо, стремясь обеспечить всем 305- и 152-мм орудиям возможность вести огонь. Что и выполнялось, как это особенно заметно по схемам, приведенным В. К. Витгефтом [6, 1895 г.]. На беду этих кораблей, их орудия оказались ко времени боя устарелыми, имевшими низкую скорострельность, а потому и не сумевшими нанести противнику тяжких повреждений и потерь.

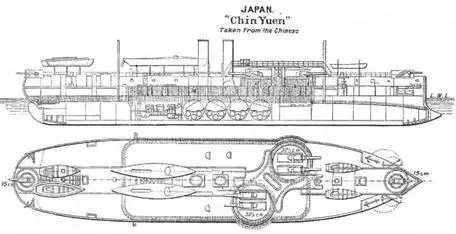

Броненосец "Чен Иен”.

(Продольный разрез и план верхней палубы)

Из английского справочника "THE NAVAL ANNUAL. Т.A. BRASSEY". 1899 г.

Обратите внимание, что в справочнике носовая башня изображена по левому борту, а кормовая – по правому, как на британских “Аякс” и “Инфлексибл”. Фактически на “Чен Иен” они размещались иначе: носовая по правому борту, а кормовая – по левому, как на итальянском “Дуилио” (“Duilio”, 1876 г.).

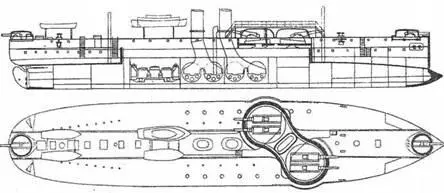

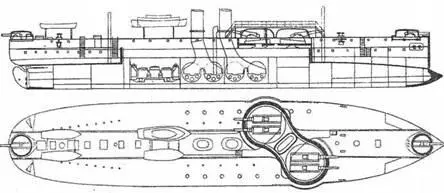

Броненосец “Чен Иен”.

(Продольный разрез и план верхней палубы)

(Чертежи корабля, опубликованные в справочнике "Военные флоты и морская справочная книжка на 1897 г. ", изданного в С. -Петербурге под редакцией великого князя Александра Михайловича. С.-Пб. 1897 г.)

“Чен Иен” в общих чертах схож по типу с кораблями “Аякс” и “Инфлексибл” (“Inflexiblle”), также имевшими сильный носовой и кормовой огонь в ущерб бортовому. Все корабли этого типа строились применительно к условиям таранной тактики, когда атака планировалась строем фронта с расчётом на ближний артиллерийский бой и применение тарана, сочетание тяжелой артиллерии с которым считалось важнейшим условием победы. Но, начиная с 1882 г., наряду с малокалиберными стали появляться средние скорострельные орудия, увеличиваясь в калибре, и эти корабли, не успев развиться, морально устарели, как и тактические замыслы, во исполнение которых они строились.

Читать дальше

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/405097/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998-thumb.webp)