М.Н.Покровский

Усугубляло положение марксистских историков то обстоятельство, что, привыкшие оперативно откликаться на изменения политики партии, они в начале 1930-х восприняли содержавшееся в докладе Сталина на XVI съезде ВКП(б) указание на особую опасность «великодержавного шовинизма», его призывы с уважением относиться к национальным культурам и языкам в качестве признаков вновь формируемой партийной стратегии.

Прямую поддержку национальных историографии выражает поставленная Обществом историков-марксистов задача «создания истории народов СССР руками научно-исторических сил самих этих народов». Это был явный отход от наметившегося в конце 1920-х годов ужесточения идеологической позиции историков центра по отношению к историографиям союзных республик и автономий.

Соответственно усилились нападки на Ю.В. Готье, А.А. Кизеветтера, С.Ф. Платонова и других представителей русской академической историографии как носителей идей великодержавности в историческом познании. Особую активность проявлял С.А. Пионтковский, один из немногих профессионалов среди первых русских историков-марксистов (он окончил незадолго до революции историко-филологический факультет Казанского университета, был учеником известного провинциального историка Н.Н. Фирсова). За ним с 1928 года тянулся шлейф ревизиониста, подменившего ленинскую концепцию социалистической революции в России теорией «двух революций» в Октябре — буржуазной в деревне, захолустье и пролетарской в городских центрах {13} 13 См.: Бухараев В.М. Концепция «двух революций» в Октябре как историографический феномен // Октябрьская революция. Народ — её творец или заложник? — М., 1992.

. Демонстрацией своей верности, как ему казалось, партийной интернационалистско-классовой стратегии он стремился загладить последствия критики в свой адрес. Оказалось — набирал «штрафные очки» по системе византийской идеологии сталинизма.

Зигзаг «партлинии» в национальном вопросе в начале 1930-х годов был обусловлен резким обострением в сфере культурно-национальных отношений, являвшихся системообразующим элементом аграр-но-традиционалистских укладов инонационального населения. Нажим на массы аграриев-общинников, предпринятый в ходе коллективизации — очередного шага к достижению «той степени развития, когда имеется возможность планировать всё и вся» {14} 14 Сталин И. Собр. соч. Т. 11. С. 83.

, — обернулся реакцией противодействия нерусских окраин страны. Социальную мелиорацию национальные меньшинства восприняли — причём с полным основанием — как угрозу своей этнической идентичности. Огосударствление аграрного сектора имело своими последствием и задачей маргинализацию и декультурацию инонационального населения. Наиболее серьёзные конфликтные ситуации сложились в Казахстане и Башкирии. Многие грузинские крестьяне бежали в горы. В Татарии и на мусульманском Востоке в целом отмечался подъём «султан-галиевщины».

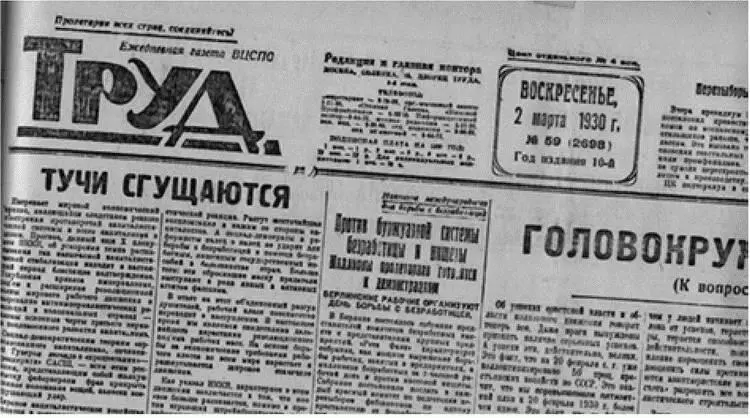

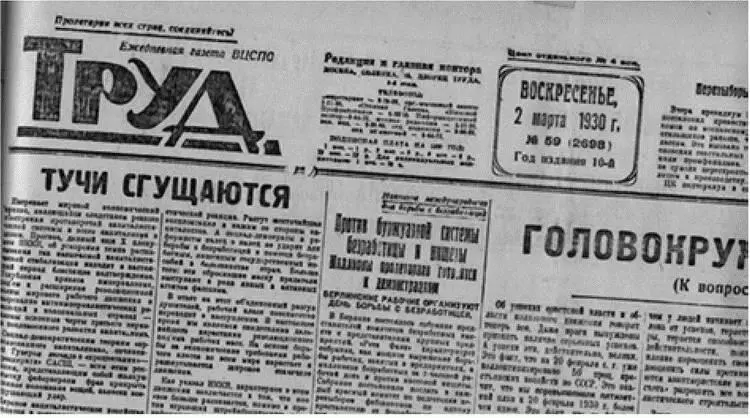

Тезис XVI съезда о великодержавном уклоне находится в прямой связи с заявлениями о необходимости «решительно бороться с веяниями, тенденциями игнорирования или недооценки единоличного бедняцко-середняцкого хозяйства», содержавшимися в статье Сталина «Головокружение от успехов», постановлении ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», других партийных материалах того времени.

Коллизии начала тридцатых не могли поколебать далеко идущие замыслы большевистского руководства, обретавшего державно-патриотическую стать.

С точки зрения общих целей, существенное значение имел курс на развал ленинистской историографии. Он стал осуществляться с конца 1920-х годов по испытанному сценарию «обострения классовой борьбы» активизации социоконфликтного потенциала тех сообществ и страт, которые становились объектом идейных воздействий или радикального реформаторства. Проработки отдельных специалистов или групп обществоведов в ходе организуемых идеологическими инстанциями «дискуссий», перечеркивание наработок историографии российских революций в ходе идейно-теоретического разоблачения теории «двух революций» («двуликого Януса») — преддверия и репетиции масштабной идеологической акции в связи со сталинским «Письмом 31-го года» — всё это совершалось не столько научным истеблишментом, сколько руками самих членов научного сообщества, рядовыми историками, зачастую с привлечением аспирантов и студентов. Социально-профессиональные позиции историков-марксистов были весьма уязвимы. Вместо корпоративной солидарности они демонстрировали готовность к групповым схваткам внутри сообщества «по зову партии».

Читать дальше