Самому Сталину словосочетание «гражданская история» было знакомо с юношеских лет. В учебной программе первых трёх (при пятилетнем обучении) классов Тифлисской духовной семинарии, где он в середине 1890-х постигал азы науки, преобладали светские дисциплины. Среди них — всеобщая гражданская история и русская гражданская история {11} 11 Громов Е.С. Сталин: власть и искусство. — М., 1998. С.21.

. Эта «гражданская история» в документе 1934 года, по существу, отсылала к традиции дореволюционной секулярной историографии, к её позитивному содержанию, складывавшемуся из биографий и хронологии: гражданская история расшифровывалась как изложение важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности с характеристикой исторических деятелей. Сам термин выступал в роли идеологизированного эвфемизма понятия Российского государства.

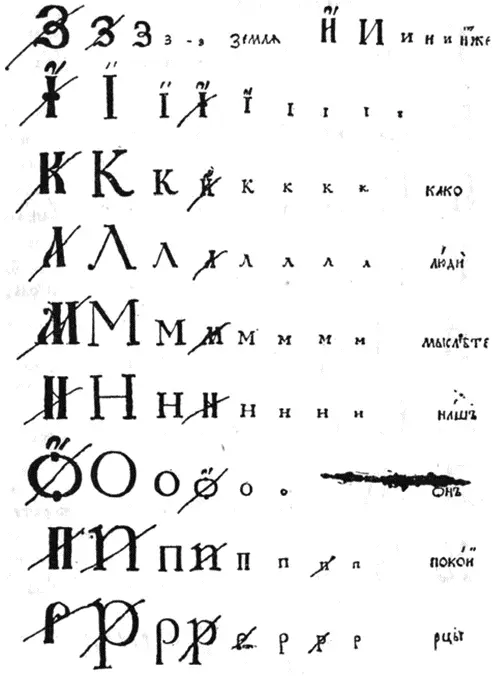

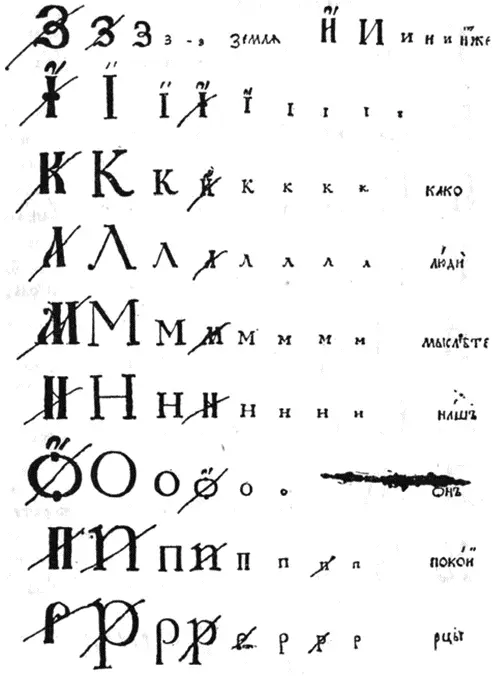

Гражданская азбука с исправлениями Петра I, 1710 год

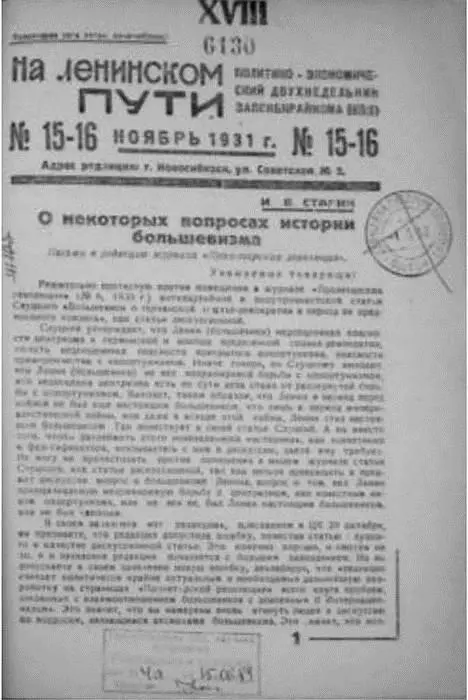

В постановлении 1934 года речь шла не о преподавании некой гражданской истории взамен социологизаторского историознания времён ленинизма (и история, и социология в наличных системах образования никакого отношения к церковной истории не имели). В действительности предполагалось оснастить образовательные институции политической историей царской России. В аранжировке великорусской идеи. С целью идейно-теоретического обоснования легитимности новой имперской деспотии. Подвёрстывание к документальному комплексу 1934–1936 гг. статьи Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», известной как «Письмо 31-го года», свидетельствует о том, что эта работа, обслуживавшая в первую голову очередные задачи власти на рубеже 1920–1930-х годов, обладала потенциалом идеологической трансформации — от интернационалистского ленинизма-троцкизма к сталинскому национал-патриотизму [2] На эту сторону «Письма» обращает внимание М.Я. Геллер: оно «начинает поворот в отношении к русской истории. Сталин указывает, что историю европейского марксизма следует писать с точки зрения русских большевиков <���…>. И не западным марксистам давать уроки русским товарищам, а наоборот». — Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Кн. первая. — М., 1995. С. 283.

.

Всё же главной особенностью критических замечаний и указаний, агрегированных в этих документах партийно-советского режима, следует признать их нарочитую противоречивость и многозначность. Полиэтническая идея воссоздания не «русской истории», а «истории Руси» с учётом истории народов, входящих в СССР (включая даже татар, башкир, мордву, чувашей), на основе «марксистского объяснения», конфликтовала с русоцентристскими подходами, утверждавшимися в этих документах, а также с положениями, которые было немыслимо представить в боевой марксистской историографии 1920-х — начала 1930-х гг.: о попытках Петра цивилизовать современную ему Россию, о прогрессивном значении введения христианства на Руси и деятельности монастырей и т. д.

Причём это касалось не только содержательной стороны историописания, но и его формы. Постановление от 16 мая 1934 года ориентирует на изложение гражданской истории в «живой, занимательной форме». Постановление жюри комиссии по конкурсу на лучший учебник по истории уже порицает «большинство авторов», которые описывают эпоху социалистического строительства в СССР «больше восклицательными знаками, кликами восхищения и разного рода трогательными анекдотами, песенками и общими характеристиками» {12} 12 К изучению истории. — М., 1937. С. 22, 36, 38, 39 и др.

. Указание на «живую занимательную форму» — в лучшем случае невольная дань традиционным представлениям о пособиях по истории. Эта «форма» никак не вписывалась в утверждавшийся Большой стиль «мужественного оптимизма» и «монументальности», не оставлявший места занимательности и сантиментам. Если их и использовали, то только дозировано и в исключительных случаях. Эта идеологическая и стилистическая неопределённость, кроме того, что она являлась составной частью сталинской политики, в предвоенные годы использовалась для обоснования массовой кадровой «выбраковки» в научной сфере.

Разворот в сторону державно-патриотической идеи обесценивал достижения советской марксистской историографии. Фигура Покровского, являвшаяся символом большевистско-партийной науки, подлежала низвержению с пьедестала. Тем более, что для Сталина, входившего в роль живого классика и основоположника советской науки, был неприемлем канонизированный образ «всемирно известного учёного-коммуниста», «виднейшего организатора и руководителя нашего теоретического фронта» — такие характеристики Покровского содержались в сообщении ЦК ВКП(б) о смерти историка в 1932 году. Вместе с наследием Покровского обрекались на дисквалификацию с позиций национал-большевизма все произведения историков-марксистов. Включая тех, которые начинали работать до 1917 года. Все эти историки, по сути дела, подпадали под понятие «школы Покровского» — понятие, введённое сталинскими идеологами вполне функционально.

Читать дальше