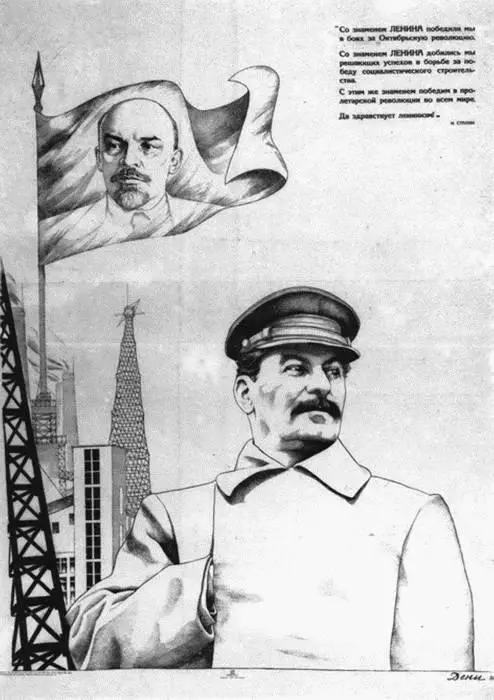

Ситуация в идеологии не была доведена до состояния ясных истолкований и установок и после 1941 года, когда произошло окончательное оформление национал-большевистской переориентации идеологии. Однако в годы войны назревают и более существенные перемены. Поначалу великодержавный национализм был поставлен на службу активизации патриотических чувств всех народов СССР. Понятие «Родина» отождествлялось с СССР, а не только с Россией. Слово «русский» выступало синонимом слов «советский», «социалистический», «глубоко интернациональный». Доминировала версия общенародного, концентрирующего в себе национальные чувства всех народов СССР патриотизма. По мере достижения успехов на фронте начинает проводиться реструктуризация патриотического синкретизма. Ряду народов было отказано в патриотизме. Выстраивается иерархия значимости его проявлений у различных этнических групп, проживающих в стране. Эта дифференциация патриотизмов служила идеологическим обоснованием крупномасштабных акций политико-демографического (депортации народов) и культурно-национального (новое пресечение ростков национального сознания в историографии и литературе) характера, которые предприняло сталинское руководство, воспользовавшись атмосферой воюющей страны, поражённой шпиономанией и психозом уличения предателей.

В ряду самых заметных идейно-политических акций последнего периода войны — постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации». В нём осуждалась идеализация местными историками Золотой Орды и популяризация тюркского эпоса об Идегее. Однако этим постановлением дело не ограничилось. В самом начале октября 1944 года в ЦК неожиданно всплывает вопрос, связанный с публикацией в казанском журнале «Совет Эдэбияты» ещё осенью 1940 года сводного варианта эпоса «Идегей» и статьи писателя Н. Исанбета «500-летие татарского народного эпоса — дастана Идегей».

В записке, подготовленной Г. Александровым и М. Иовчуком секретарю ЦК Г. Маленкову, с явным неудовольствием сообщалось о том, что номер этого журнала с начала 1941 года широко распространился в Татарии. Герой эпоса стал популяризироваться как герой татарского народа, хотя «он совершал опустошительные набеги на русские города и селения, увёл в рабство десятки тысяч русских людей». Попытки некоторых историков Татарии провести разграничительную черту между Идегеем историческим и Идегеем — героем эпоса, смягчающее остроту вопроса заключение Бахрушина и Толстого о том, что это произведение не является эпосом какого-либо одного из народов Советского Союза, явно не удовлетворили авторов записки. Они предложили Маленкову следующий вывод: «Стремление некоторых татарских литераторов поставить эпос в один ряд с величайшими произведениями устного творчества народов СССР ничем не обосновано, так как эпос этот отражает далеко не прогрессивные исторические события. По своим идейным качествам он не может идти ни в какое сравнение с «Давидом Сасунским», «Калевалой» и другими, так как воспевает агрессивное государство — Золотую Орду, проводившую захватнические войны» {22} 22 Записка Г. Александрова, М. Иовчука Г.М. Маленкову от 7 октября 1944 г. — РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 290. Л. 17.

.

Точка зрения авторов записки довольно быстро приобрела директивный характер. 28 ноября 1944 года бюро Татарского (Ж ВКП(б) приняло постановление о статье Н. Исанбета. Автора резко осуждали за «ошибку националистического характера» — «извращение истории татарского народа».

О том, какое значение придавалось в идеологических аппаратах Кремля золотоордынской теме, говорит и организованная по следам «антиордынских» постановлений сессия Отделения истории и философии АН СССР. Она была проведена в 1946 году совместно с Институтом языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР, существовавшим с 1939 года (до постановления ЦК 1944 года он именовался Татарским институтом языка, литературы и истории). Авторитетом высшего научного учреждения страны была подкреплена версия, согласно которой казанские татары являются прямыми потомками камских булгар, и отринуто представление об их золотоордынском происхождении {23} 23 См.: Происхождение казанских татар. Материалы сессии Отделения истории и философии Академии Наук СССР, организованной совместно с Институтом языка, литературы и истории Казанского филиала Академии Наук СССР, 25–26 апреля 1946 г. в городе Москве (по стенограмме.). — Казань, 1948.

.

Читать дальше