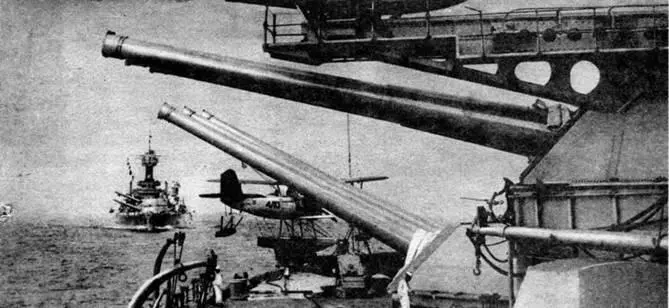

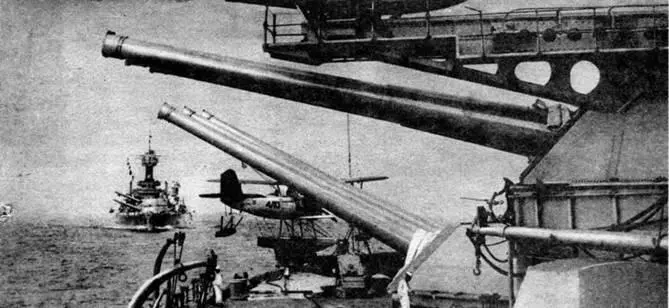

На всех 4-башенных линкорах катапульта устанавливалась одинаково-на крыше возвышенной кормовой (3-й) башни; на линкорах типа “New York” – на средней башне. Эти катапульты могли осуществлять запуск самолета весом до 2,9 тонны, придавая ему скорость до 70 узлов.

В это же время к концу 20-х годов разработали первую поворотную пороховую катапульту Р-5, имевшую длину трека 16,93 м и способную разогнать на этой дистанции самолет весом в 3,4 т до скорости 60 узлов. По внешнему виду эта катапульта, как и башенная, представляла собой 4-гранную решетчатую ферму, и основные механизмы размещались в ее внутреннем объеме. 8-дюймовый цилиндр этой катапульты имел с тыльной части довольно простой по конструкции замок, подобный орудийному, через который в цилиндр непосредственно перед запуском самолета заряжался пороховой заряд, хранившийся в гильзе, так же подобной орудийной (от 127-мм орудия).

Расположение катапульт и самолетов на линейном корабле “Arizona”. 1930-е гг.

Эти катапульты установили на шканцах (вместо пневматических катапульт) в ходе модернизаций конца 20х – начала ЗОх годов на всех линкорах, кроме 305-мм дредноутов и кораблей типа “New York”, на которых для них, опять-таки, не хватило на палубе свободного места. Кроме линкоров, такие же катапульты устанавливались по 2 побортно (в средней части корабля) на всех тяжелых крейсерах США постройки 20х-30х годов. Однако большинство этих крейсеров, несших штатно по 4 ГСМ, имели для их обслуживания обширные ангары, в то время как на линкорах ангаров не было (для них просто не нашлось места), и все обслуживание ГСМ проводилось на открытом воздухе. Обычно линкоры несли по 2-3 самолета (чаще 3), но иногда 4-башенные корабли принимали и по 4.

Поворотные кормовые катапульты сохранились на кораблях, получивших их, до конца войны, в то время как менее мощные катапульты на башнях ГК в общем использовались реже и при модернизациях 1942-1943 гг. были сняты со всех кораблей (“в пользу” размещения дополнительных зенитных автоматов), кроме трех: 2 линкоров типа “New York” и последнего 305-мм дредноута “Arkansas”. На этих кораблях они были оставлены, ибо палубных поворотных катапульт они не имели, а бортовые ГСМ были для них совершенно необходимы для корректировки огня при обстреле берега.

На “Texas” катапульту сняли в период с апреля по июль 1944 г. Пока корабль принимал участие в операции "Оверлорд”, катапульту отремонтировали в Белфасте. 7 июля линкор, зайдя в Белфаст, вновь принял ее на борт. Однако установлена она была только 25 июля, когда корабль находился в Оране (Алжир).

Следующая палубная поворотная пороховая катапульта Р-6, разработанная в 1938 г. для новых линкоров и крейсеров, имела повышенную мощность и увеличенную длину, и на старых линкорах не устанавливалась.

Для эксплуатации и обслуживания самолетов на борту каждого линкора имелась “авиационная боевая часть (БЧ)” (обозначаемая как V-Division). Обычно она состояла из 18-20 человек, в том числе 3 пилотов, нескольких радистов-наблюдателей и 10-12 механиков и техников различных специальностей. Все это были высококвалифицированные специалисты; особое внимание уделялось штурманской подготовке летного состава – ибо полеты над морем с подвижной авиабазы (корабля), при имевшемся на тот момент уровне навигационной техники, представляли собой весьма сложную задачу и особенно в условиях радиомолчания (такой вариант считался одним из “штатных” и часто практиковался в межвоенные годы).

Поначалу личный состав “авиационной БЧ”, державшийся несколько обособленно и получивший кличку “коричневые ботинки” (в отличие от “черных ботинок” – “традиционных” кадровых офицеров кораблей), служил целью постоянных, хотя и незлобивых подначек остальных моряков линкоров. Для них, привыкших к зримым и тяжеловесным символам морской мощи в виде массивных башен с громадными орудиями главного калибра, хрупкие бипланы на линкорах смотрелись несколько нелепо и даже комично. Однако зто продолжалось недолго – преимущества от использования самолетов быстро осознали и приняли во внимание.

Обычно в море на корабле авиационная БЧ находилась в 45-минутной готовности, а сам цикл предполетной подготовки каждого самолета занимал около часа. Обслуживание ГСМ обычно проводилось на участках палубы по бокам барбета 3-й башни, иногда непосредственно на катапульте. Самолеты передвигались по палубе и подавались под стрелу крана на специальных тележках. Согласно правилам, ГСМ должны были вооружаться и заправляться непосредственно перед стартом, ибо их хранение с топливом и боеприпасами на борту всегда могло угрожать взрывом и пожаром. Если вылет откладывался, то топливо следовало немедленно слить из баков самолета обратно в цистерну. После каждого цикла заправки (слива) вся система бензопроводов прокачивалась водой. Все это были достаточно длительные процедуры, однако пренебрежение ими на некоторых кораблях в первые напряженные военные месяцы обошлось очень дорого – как показало расследование, погибшие в 1942 г. у острова Саво тяжелые крейсера были при первых же попаданиях охвачены пламенем именно потому, что в их средней части хранились заправленные топливом ГСМ. После этого принятый порядок обслуживания самолетов соблюдался неукоснительно.

Читать дальше

![Майк Резник - Запрос по торгам о Соединенных Штатах Америки [ЛП]](/books/436289/majk-reznik-zapros-po-torgam-o-soedinennyh-shtatah-thumb.webp)