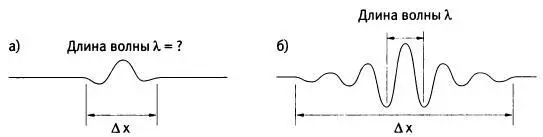

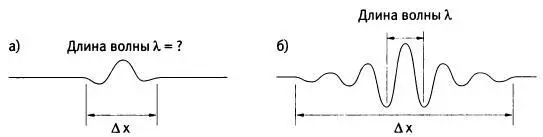

Рис. 12. а) Точно можно определить местонахождение, но не длину (следовательно,и импульс) волны; б) поскольку волна размазана по пространству, строго может быть измерена ее длина, но не местонахождение.

Бора волновало то, что Гейзенберг принимал только подход, основанный исключительно на частицах и нарушениях непрерывности. С его точки зрения игнорировать волновую интерпретацию квантовой механики было недопустимо. Бор считал отказ Гейзенберга от корпускулярно-волнового дуализма очень важной концептуальной ошибкой. “Я не знал, что возразить на аргументы Бора, — рассказывал позднее Гейзенберг, — поэтому общее впечатление и после этого разговора свелось к тому, что Бор опять показал несостоятельность моей интерпретации” 56. Гейзенберг был разъярен, а Бор расстроен из-за реакции своего протеже.

Бор и Гейзенберг жили по соседству, а их кабинеты в институте отделял один лестничный пролет, но еще несколько дней они старались избегать друг друга и только затем встретились опять, чтобы продолжить обсуждение принципа неопределенности. Бор надеялся, что, остыв, Гейзенберг услышит его доводы и перепишет статью. Тот отказался. Потом Гейзенберг вспоминал, что “Бор пытался объяснить, что это неправильно, что я не должен публиковать ее” 57. “Помню, все закончилось тем, что я разрыдался, так как не мог вынести такого давления” 58. Гейзенберг поставил на карту слишком многое и просто не мог внести в статью те изменения, которые от него требовались.

Репутация Гейзенберга — физика-вундеркинда — основывалась на том, что он открыл матричную механику в возрасте двадцати четырех лет. Растущая популярность волновой механики Шредингера угрожала затмить или даже похоронить этот удивительный результат. Гейзенберг жаловался, что растет число работ, где результаты, полученные на основе матричной механики, просто переписываются на языке волновой механики. Хотя при расчете спектра гелия Гейзенберг и сам использовал этот альтернативный подход как удобный математический прием, он лелеял надежду захлопнуть дверь перед волновой механикой Шредингера и показать несостоятельность притязаний австрийца на восстановление непрерывности. Гейзенберг считал, что после открытия принципа неопределенности и его интерпретации этого принципа, основанной на частицах и нарушениях непрерывности, эта дверь уже захлопнута и заперта на замок. Он плакал из-за крушения своих надежд и пытался помешать Бору опять открыть ее.

Гейзенберг верил, что его будущее неразрывно связано с тем, что контролирует территорию атомов: частицы или волны, прерывность или непрерывность. Он хотел опубликовать эту работу как можно скорее и бросить вызов утверждению Шредингера, что матричная механика unanschaulich, не наглядна, поэтому несостоятельна. Шредингер настолько же не любил прерывность и частицы, как Гейзенберг ненавидел непрерывность и волны. Вооружившись принципом неопределенности и тем, что, как он полагал, является правильной интерпретацией квантовой механики, Гейзенберг перешел в наступление. Он нанес удар конкуренту в сноске к своей статье: “Шредингер называет квантовую механику формальной теорией, отпугивающей и даже отталкивающей отсутствием наглядности и абстрактностью. Конечно, невозможно переоценить того глубокого математического (и с этой точки зрения физического) проникновения в сущность квантово-механических законов, которое дала нам теория Шредингера. Однако в принципиальных физических вопросах общедоступная наглядность волновой механики увела нас, по моему мнению, с прямой дороги, проложенной работами Эйнштейна и де Бройля, с одной стороны, и работами Бора и квантовой механикой, с другой” 59.

Двадцать второго марта 1927 года Гейзенберг отправил статью “О наглядном содержании квантово-теоретической кинематики и механики” в “Цайтшрифт фюр физик” — любимый журнал теоретиков, занимающихся квантовой физикой 60. “Я поссорился с Бором”, — написал он Паули двумя неделями позже 61. “Гиперболизируя ту или иную сторону вопроса, — возмущался Гейзенберг, — можно много говорить, но не сказать ничего нового”. Гейзенберг был уверен: со Шредингером и его волновой механикой он разобрался раз и навсегда. Но теперь ему предстояло встретиться с гораздо более сильным оппонентом.

Пока Гейзенберг в Копенгагене был занят анализом следствий из принципа неопределенности, на лыжных склонах Норвегии Бор пришел к принципу дополнительности. Для него это была не просто очередная теория или малозначимое утверждение, а необходимая концептуальная основа, которой до сих пор так не хватало для описания странной картины квантового мира. Бор верил, что дополнительность может разъяснить и парадоксальную природу корпускулярно-волнового дуализма. Волновые и корпускулярные свойства электронов и фотонов, материи и излучения и были взаимно исключающими, но дополняющими друг друга проявлениями одного и того же явления. Волны и частицы были двумя сторонами одной и той же медали.

Читать дальше