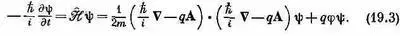

где j — электрический потенциал, так что q j — потенциальная энергия. А уравнение (19.1) равнозначно утверждению, что в магнитном поле градиенты в гамильтониане нужно

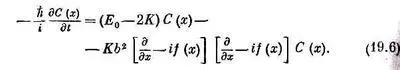

каждый раз заменять на градиент минус ( iq/h ) А, так что (19.2) превращается в

Это и есть уравнение Шредингера для частицы с зарядом q (нерелятивистской, без спина), движущейся в электромагнитном поле А, j.

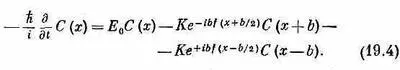

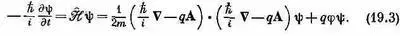

Чтобы стало ясно, что оно правильно, я хочу проиллюстрировать это простым примером, когда вместо непрерывного случая имеется линия атомов, расставленных на оси x на расстоянии b друг от друга, и существует амплитуда — К того, что электрон перепрыгнет в отсутствие поля от одного атома к другому. Тогда, согласно уравнению (19.1), если имеется вектор-потенциал А x (х, t) в x -направлении, то амплитуда перескока по сравнению с тем, что было раньше, изменится, ее придется домножить на exp[( iq/h)A x b ] — экспоненту с показателем, равным произведению iq/h на векторный потенциал, проинтегрированный от одного атома до другого. Для простоты мы будем писать ( q/h ) A x єf(x), поскольку А х , вообще говоря, зависит от х. Если обозначить через С(х)єС n амплитуду того, что электрон обнаружится возле атома n, расположенного в точке х, то скорость изменения этой амплитуды будет даваться уравнением

В нем три части. Во-первых, у электрона, который находится в точке х, есть некоторая энергия Е 0 . Это, как обычно, дает член Е 0 С ( х ) . Затем имеется член — КС(х+b), т. е. амплитуда того, что электрон от атома n +1, расположенного в х+b, отпрыгнул на шаг назад. Однако если это происходит в присутствии векторного потенциала, то фаза амплитуды обязана сместиться согласно правилу (19.1). Если А х на расстоянии между соседними атомами заметно не изменяется, то интеграл можно записать попросту в виде значения А х посредине, умноженного на расстояние. Итак, произведение (iq/h) на интеграл равно ibf(x+b/2). А раз электрон прыгал назад, я этот сдвиг фазы отмечаю знаком минус. Это дает вторую часть. И точно так же имеется некоторая амплитуда того, что будет прыжок вперед, но на этот раз уже берется векторный потенциал с другой стороны от х, на расстоянии b/2, и умножается на расстояние b. Это дает третью часть. В сумме получается уравнение для амплитуды того, что частица в поле, характеризуемом векторным потенциалом, окажется в точке х.

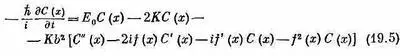

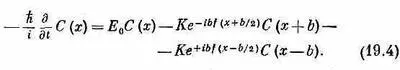

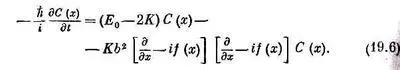

Но дальше мы знаем, что если функция С ( х )достаточно плавная (мы берем длинноволновый предел) и если мы сдвинем атомы потеснее, то уравнение (14.4) (стр. 80) будет приблизительно описывать поведение электрона в пустоте. Поэтому следующим шагом явится разложение обеих сторон (19.4) по степеням b, считая b очень малым. К примеру, если b= 0 , то правая часть будет равна просто (Е 0 - 2 К)С(х), так что в нулевом приближении энергия равняется Е 0 - 2 К. Затем пойдут степени b, но из-за того, что знаки показателей экспонент противоположны, останутся только четные степени. В итоге, если вы разложите в ряд Тэйлора С(х), f(x) и экспоненты и соберете затем члены с b 2, вы получите

(штрихи обозначают дифференцирование по х).

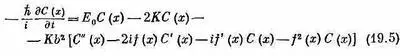

Это ужасное нагромождение разных букв выглядит очень сложно. Но математически оно в точности совпадает с

Вторая скобка, действуя на С ( х ) , даст С' ( х )минус if(x)C ( x ) . Первая скобка, действуя на эти два члена, даст член с С", члены с первыми производными f ( x ) и с первой производной С ( х ) . А теперь вспомните, что решения в нулевом магнитном поле (см. гл. 11, §3) изображают частицу с эффективной массой m эфф, даваемой формулой

Kb 2 = h/m эфф

Если вы затем положите Е 0 =+ 2 К и снова вернетесь к f ( x ) = ( q/h ) A x , то легко убедитесь, что (19.6) это то же самое, что первая часть (19.3). (Происхождение члена с потенциальной энергией хорошо известно, и я не буду им заниматься.) Утверждение (19.1) о том, что векторный потенциал умножает все амплитуды на экспоненциальный множитель, равнозначно правилу, что оператор импульса ( h/i )Сзаменяется на (h /i )С- q A, как мы и сделали в уравнении Шредингера (19.3).

Читать дальше

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/398001/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov-thumb.webp)

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/414310/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman-thumb.webp)