Пример 3.31. Телефон

Электромагнитное излучение, возникающее при разговоре по мобильному телефону вредно воздействует на окружающую аппаратуру, поэтому в самолетах и в больницах не разрешается разговаривать по мобильному телефону.

Антенны ретрансляторов мобильной связи вредно воздействуют на окружающих.

Пример 3.32. Автомобиль

Машины выбрасывают в атмосферу выхлопные газы, загрязняя окружающую среду.

Дорога вредно воздействует на автопокрышки, истирая их.

Атмосфера вредно действует на кузов автомобиля – появляется коррозия.

3.2.3. Эволюционное развитие

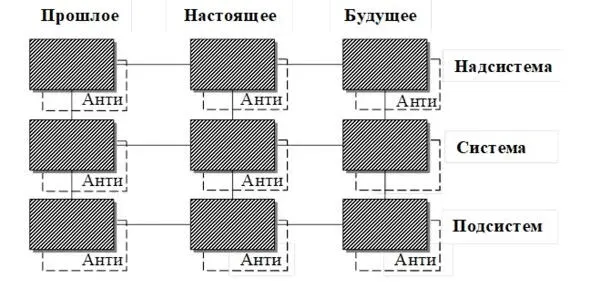

Системность так же учитывает и закономерности исторического развития исследуемого объекта – эволюционное развитие. Это последнее требование системности. Оно учитывается при прогнозировании развития объекта исследования путем учета выявленных тенденций исторического и логического развития данного объекта, а также учета общих законов развития систем. В результате получают общую тенденцию развития исследуемого объекта и концептуальное представление его следующих поколений.

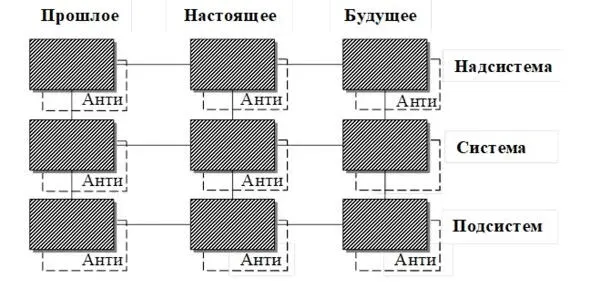

Г. С. Альтшуллер разработал «Системный оператор».

Его структура представлена на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Системный оператор

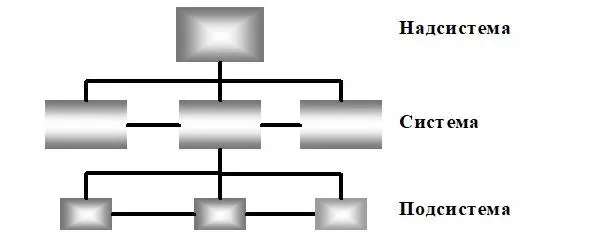

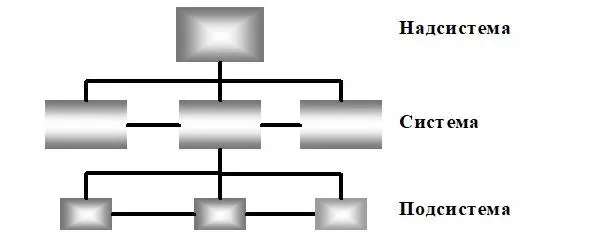

Человек с рутинным мышлением рассматривает только саму систему (рис. 3.6). Более углубленный подход – выявить и исследовать части, из которых состоит система – подсистемы. Опытные люди выявляют, куда входит система – определяют надсистему и окружающую среду. Это иерархическая структура.

Рис. 3.6. Системные уровни

Пример 3.33. Дерево

В качестве системы мы рассмотрим дерево, то его подсистемы: ствол, крона и корни . В свою очередь подсистемы могут иметь свои составляющие части – подподсистемы, например, крона имеет ветви . У ветвей имеются свои подсистемы: листья, плоды . У листьев имеются подсистемы: черешок, прожилки, ткани листа . Надсистемой дерева является лес.

В системном мышлении, прежде всего, мы должны выявлять все структурные составляющие (систему, надсистему и подсистемы), много уровней подсистем и надсистем. Необычайно важно знать соседние системы и окружающую среду. Таким образом, системное мышление должно рассматривать все иерархические системные уровни.

Но только знание этих уровней недостаточно. Необходимо учитывать влияниеподсистем на систему, системы на надсистему и окружающую среду, и обратное воздействие надсистемы и окружающей среды на систему и подсистемы. Без учета этих влияний мы не только сделаем плохо работающую систему или вообще не работоспособную, но можем оказать отрицательное воздействие на подсистемы, соседние системы, надсистему или окружающую среду.

Покажем взаимовлияние подсистем на систему, системы на надсистему и окружающую среду на примере дерева.

Пример 3.34. Дерево(продолжение)

Вид дерева и его подсистем существенным образом зависит от окружающей среды. Так на севере и высокогорных районах растут, например, карликовые деревья; в пустыне – растения способные запасать влагу (суккуленты), например, кактусы, запасающие влагу в стеблях, алоэ в сочных листьях.

От условий внешней среды зависят и подсистемы растений. Суккуленты имеют мясисто-сочные стебли, листья, или корневища, луковицы, клубни, способные запасать и долгое время бережно использовать запасенную воду. Кожица стеблей и листьев суккулентов покрыта эластичной лакоподобной пленкой – кутикулой, хорошо отражающей солнечные лучи. Кактус собирает влагу и из воздуха, путем ее конденсации на волосках и колючках (ареолах), общая площадь, которых получается очень большой.

В свою очередь растения влияют и на окружающую среду, выделяя или поглощая из атмосферы кислород или углекислый газ в различное время суток.

Пример 3.35. Морская игуана

Морская игуана обитает исключительно на Галапагосских островах. Она питается морскими водорослями и имеет уникальную среди современных ящериц способность проводить под водой около часа. Игуаны научились задерживать дыхание на этот срок, замедлять под водой сердечный ритм и пускать отток крови только к жизненно важным органам. Это произошло в результате эволюции изменением способа питания – пища добывается в воде (морские водоросли), а не на суше. Это пример приспособления к внешней среде .

Читать дальше