Сотрясение удалось ликвидировать. Но как измерить время пути светового луча? Любые попытки непосредственного измерения обрекали, конечно, опыт на полную неудачу. И Майкельсон применил очень изящный прием. Он использовал эффект интерференции.

…Если пучок света раздвоить, а потом снова свести два полулуча в одну точку, на экране будет наблюдаться определенное чередование интерференционных полос.

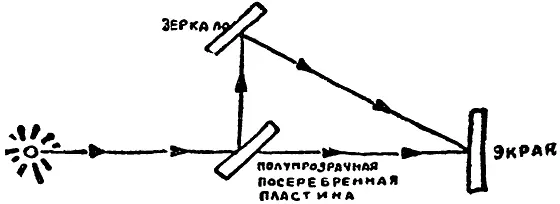

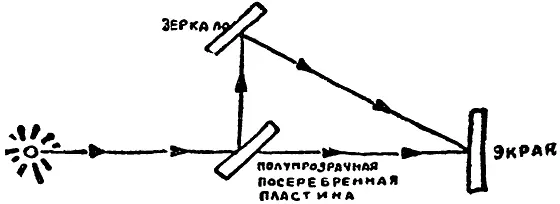

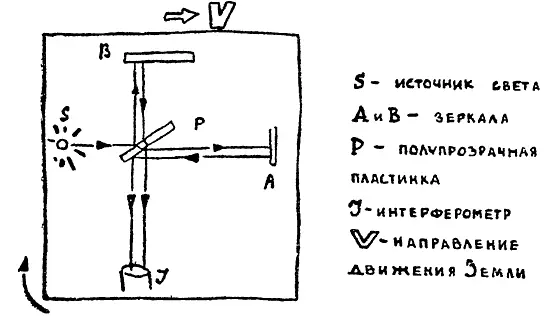

На рисунке показан тот способ разделения луча, который использовал Майкельсон. Слабо посеребренная пластина частично отражает и частично пропускает свет.

Колебания в обоих световых лучах строго когерентны (синхронны), и, попадая на экран, световые волны интерферируют. Если разность путей строго постоянна, интерференционная картина, видимая в окошечко интерферометра, неизменна, поскольку она полностью определяется разностью времен хода световых пучков. Стоит чуть-чуть изменить разность путей, как характер наблюдаемых интерференционных полос изменится. Чему равно это самое «чуть-чуть»? Оказывается, можно добиться почти невероятной относительной точности — 10 –10!

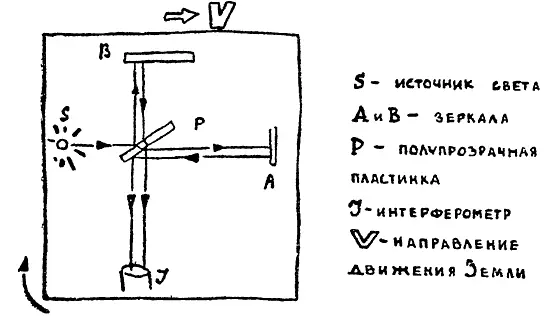

Это и использовал Майкельсон. В приборе он разделил пучок света на два взаимно перпендикулярных луча, а затем свел их вместе. В окошечке интерферометра наблюдалась какая-то интерференционная картина, чередование интерференционных полос. Пока все внешние условия оставались неизменными, интерференционные полосы также не изменялись. Майкельсон добился, что они оставались неизменными по нескольку часов.

Более или менее точное описание опыта.

Если теория неувлекаемого эфира верна, то, как мы видели, свету совсем не безразлично, распространяется он параллельно движению Земли сквозь эфир или перпендикулярно. На один и тот же путь он затратит различное время. Поэтому при повороте прибора на 90° («пловец № 1» и «пловец № 2» меняются местами) должно наблюдаться изменение интерференционной картины. И тем не менее…

См. описание опыта с плотом.

Уже в первом своем опыте Майкельсон установил, что при повороте прибора на 90° никакого ожидаемого систематического смещения интерференционных полос не наблюдается. Результат прямо противоречил выводам теории.

…Когда речь шла о такой важной проблеме, как теория эфира, казалось бы неоднократно подтвержденная, отрицательный результат опыта в первую очередь вызывал сомнения в том, насколько чисто был сделан эксперимент.

Между прочим, С. И. Вавилов замечает, что точность измерений в первом опыте была слишком мала и Майкельсон скорее угадал, чем строго обосновал правильный вывод. Поэтому прежде всего Майкельсон решил проверить собственные наблюдения.

Через шесть лет (он совместно с Морлеем) повторяет свой опыт на более совершенной установке. На этот раз он как будто безусловно убеждается в отсутствии эффекта. Однако были высказаны новые сомнения.

Несколько слов о характере физиков.

К работам, имеющим такое значение, как опыт Майкельсона, физики вообще относятся крайне недоверчиво. И опыт Майкельсона со все возрастающей точностью повторяли еще много раз, вплоть до 1927 (!) года.

Конечный приговор всей совокупности экспериментов гласил: «Майкельсон прав! Никакого эффекта движения Земли сквозь эфир нет, никакого „эфирного ветра“ не существует!»

Заметьте — 1927 год! Прошло уже 40 лет со времени первого опыта Майкельсона и 22 года от дня создания теории относительности. Уже проделаны десятки различных экспериментов, подтверждающих эту теорию. Но результат Майкельсона все снова и снова настойчиво проверяют ученые.

Подобная скрупулезная придирчивость очень характерна для физики вообще. Нет такого общего положения в ее истории, которое не подвергалось бы самой жестокой экспериментальной проверке, и трудно сказать, когда, наконец, наступает тот благословенный для теории момент, когда можно считать, что она безусловно справедлива…

Из опыта следовало, что гипотеза неувлекаемого эфира в чем-то несправедлива, в чем-то ее надо менять. Этот вывод и сделал Майкельсон. Но он не знал, чтó именно несостоятельно в теории неувлекаемого эфира. Может быть, эфир увлекается только у поверхности Земли? А опыты проводились в подвальном помещении.

Читать дальше