Революционным шагом в развитии представлений о пространстве и времени было опубликование Альбертом Эйнштейном в 1905 году в «Анналах физики» статьи «К электродинамике движущихся тел», которая описывает основные положения специальной теории относительности. Фундаментом этой теории являются два постулата:

Модели физической реальности

1) постулат относительности: законы физики инвариантны в любых интерциальных системах;

2) скорость света постоянна и одинакова во всех интерциальных системах.

Следует сказать, что в этой области у Эйнштейна были предшественники. Анри Пуанкаре опубликовал представления о четырёхмерном пространстве-времени в 1900,1903 гг., Хендрик Лоренц опубликовал свои преобразования в 1892, 1895 гг., но именно Эйнштейн собрал воедино эти представления, сформулировав их в виде законченной физической теории, позволившей объяснить единым образом результаты экспериментов Альберта Майкельсона по измерению скорости света, сокращения расстояния и роста массы при ускорении заряженных частиц. Математический аппарат СТО базируется на четырёхмерной псевдоевклидовой геометрии Минковского.

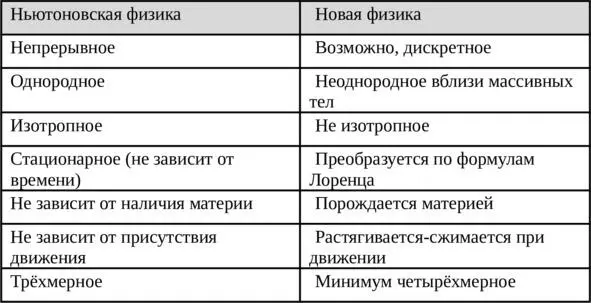

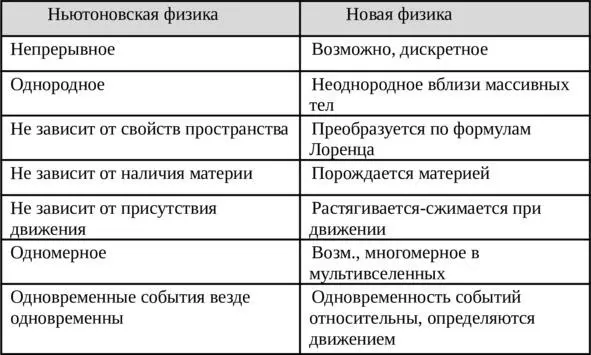

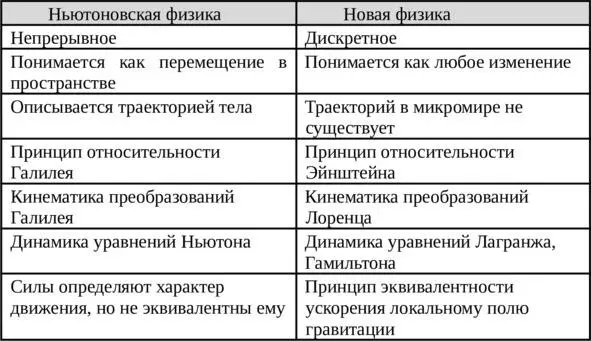

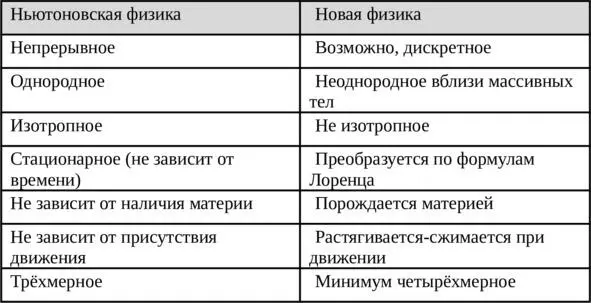

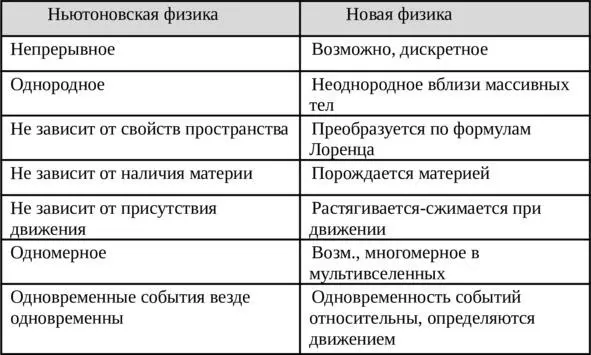

Дальнейшим развитием СТО стала общая теория относительности Эйнштейна, математический аппарат которой разработан математиком Грассманом и основывается на тензорном анализе в обобщённых криволинейных геометриях Римана. ОТО дала дальнейшее развитие закона всемирного тяготения Ньютона и позволила объяснить законы эволюции Вселенной, построить теорию «чёрных дыр». В рамках этой теории гравитационное поле локально эквивалентно ускорению, источники поля не являются первичными объектами, их локализация определяется коэффициентами кривизны физического пространства. Знаменитый эксперимент с падающими лифтами демонстрирует, что в системе свободно падающего лифта гравитация исчезает, но она не исчезает во всём пространстве сразу. Далее мы приводим сравнительные характеристики пространства, времени и движения в классической физике Ньютона и новой физике ХХ века.

Эволюция представлений о пространстве

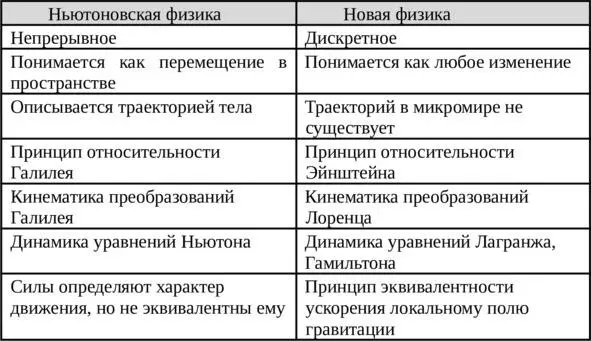

Эволюция представлений о времени

Эволюция представлений о движении

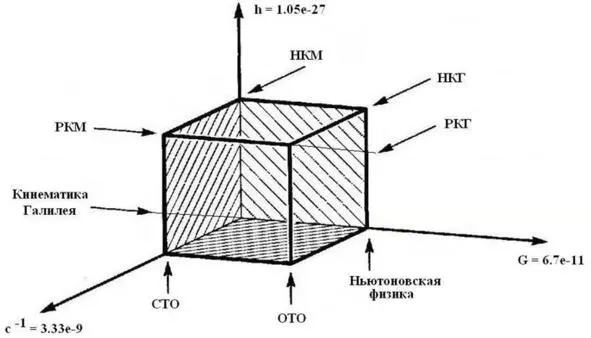

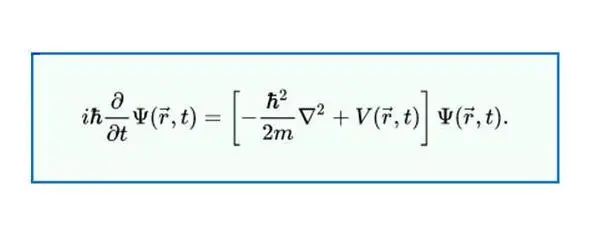

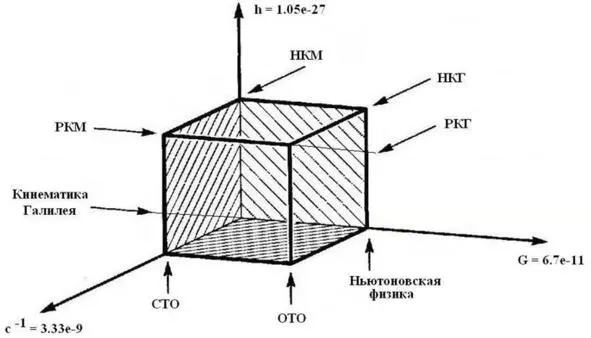

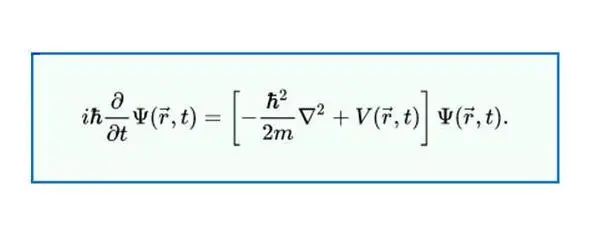

Мы описали развитие человеческих представлений о материальном мире от кинематики Галилея в направлениях учёта эффектов гравитации и скоростей, сравнимых со скоростью света. Примечательно, что во всех физических теориях используется математический аппарат непрерывных функций, представляющих свойства геометрии пространства-времени. Нет ничего удивительного в том, что сходный аппарат непрерывных функций, несколько расширенный в область комплексных функций и операторов, стал использоваться, когда физики стали развивать новые модели квантовой механики микромира. Типичным примером является волновое уравнение Шрёдингера для комплексной пси-функции

Волновое уравнение Шредингера

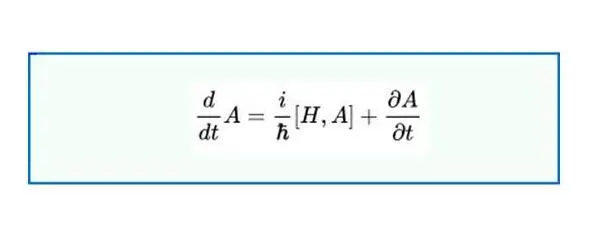

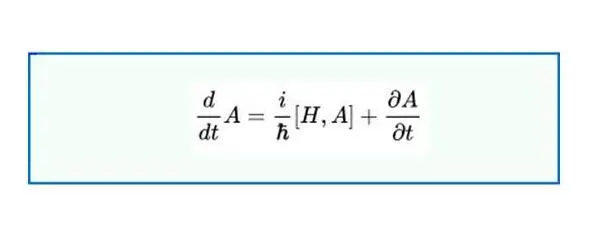

То же самое в уравнении Гейзенберга для комплексной матрицы перехода А

Матричное уравнение Гейзенберга

В обоих случаях используются операции дифференциования по времени и пространственным координатам. Иными словами, в новых теориях использовалась геометрия непрерывных комплексных четырёхмерных пространств. В релятивистском обобщении уравнение Шрёдингера заменяется на уравнение Дирака для той же пси-функции над пространством биспиноров.

Электрические и магнитные явления были объединены в единую электромагнитную силу в уравнениях Джеймса Клерка Максвелла в 1861 году. Электромагнитные и слабые взаимодействия получили объединение в теории электрослабых взаимодействий С. Вайнсберга, Ш. Глэшоу и А. Салама в конце 60-х годов ХХ века. Добавление к ним сильных взаимодействий завершилось созданием стандартной модели элементтарных частиц примерно к тому же времени. Эта модель была слегка дополнена открытием в 2012 году бозона Хиггса. Ожидаемые следующие шаги – включение в расширение стандартной модели тёмной материи и гравитационных сил. Попытки объединения гравитационного и электромагнитного поля в рамках 4-мерных геометрий были предприняты Г. Вейлем и А. Эддингтоном. Более плодотворной оказалась попытка Теодора Калуцы с введением в геометрию пространства-времени пятой координаты (1921 год). Обобщения теории Калуцы были сделаны О. Клейном и В.А.Фоком в 1927 году. Затем последовали публикации А. Эйнштейна и Луи де Бройля с обобщениями ОТО и электродинамики в 5-мерной геометрии с развитием идей Калуцы (1927 год). Ненаблюдаемость пятой координаты, оказалось, связана с тем, что мир замкнут по этой координате, её период составляет десять в минус 33-й степени метра, и он определяет элементарный заряд (электрона). Так физики впервые столкнулись с проблемой свёрнутых измерений геометрии пространства-времени. Это обстоятельство породило гипотезу, что вначале Вселенная была свёрнута по всем измерениям, но на каком-то этапе её эволюции произошло размыкание по четырём измерениям – трём пространственным и времени. Ю. Б. Румер в начале 50-х годов в своей книге «Исследования по 5-оптике» вводит пятую координату для геометризации квантовой механики. Здесь пятая координата имеет физический смысл действия, а её период равен постоянной Планка. Ю. С. Владимиров в своей книге «Пространство-время» пишет: «Главная причина неудач с теориях Румера и Калуцы-Клейна состоит в том, что с помощью одного дополнительного измерения пытались решить две совершенно различные задачи: описание электромагнетизма и введение в теорию масс покоя частиц. С позиций сегодняшнего дня представляется, что каждая из названных задач должнв решаться с помощью отдельной размерности, т.е. теория, нацеленная на совместное решение обеих этих задач, должна строиться в рамках 6-мерного пространственно-временного многообразия». Причины, по которым теории квантовой гравитации НКГ и РКГ не были завершены, обсуждаются ниже.

Читать дальше