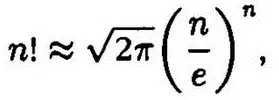

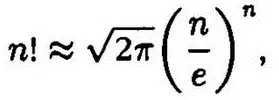

Так как n 1!, n 2! велики, Больцман заменяет значения факториалов на их приближенные значения, пользуясь формулой Стирлинга:

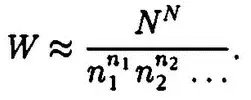

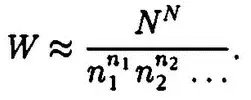

где e — основание натуральных логарифмов (е = 2,718…). При этом термодинамическая вероятность состояния системы равна

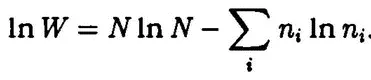

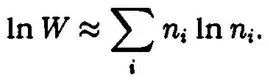

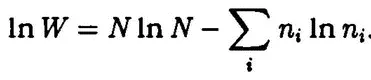

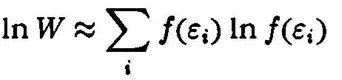

Максимум W Больцман ищет для ее логарифма:

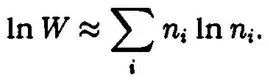

Так как N∙lnN — величина постоянная для данной системы, то задача сводится к отысканию максимума выражения

Если учесть, что

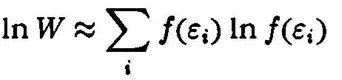

n i~ f(ε i)

где f — функция распределения частиц по энергиям, то последнее выражение можно переписать в виде

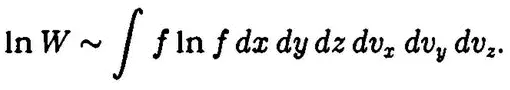

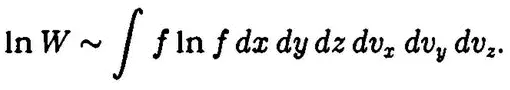

или (при ε → 0) в интегральной форме

Находя максимум этого выражения в сочетании с условиями (*) и (**), Больцман показал, что наиболее вероятному состоянию газа соответствует равновесная функция распределения (12). Выражение для ln W с точностью до постоянной равно ранее введенной величине H, взятой с обратным знаком. Поскольку H, как мы уже знаем, пропорциональна энтропии идеального газа, Больцман пришел к выводу, имеющему громадное физическое значение: энтропия системы S пропорциональна логарифму термодинамической вероятности данной системы:

S ~ ln W. (14)

Полученные Больцманом результаты имеют фундаментальное значение. Приближение газа к состоянию с максимальной энтропией есть не что иное, как переход газа из состояния с малой вероятностью в наиболее вероятное состояние. Энтропия имеет вероятностную, статистическую природу. Предельно четко и уверенно пишет об этом сам Больцман: «второе начало оказывается, таким образом, вероятностным законом».

Он предлагает новую редакцию второго закона термодинамики:

«…в большей части явлений природы, обнимающих огромное число материальных точек, всякое изменение системы, которое может произойти само собой (без компенсации), есть переход от менее вероятного состояния к более вероятному состоянию».

Так лестница поэзии ведет

Все вверх его, дорогой звуков ясных,

Дорогой форм, все более прекрасных,

К вершинам новым, по цветам, вперед.

И, наконец, последних поколений

Еще одно усилье, мощный взлет,

Последний взмах широких крыл — и вот

Пред Истиною пал он на колени.

Ф.Шиллер

12. Действительная цепь причин и следствий

Больцманом получен поистине удивительный результат — величины совершенно различной природы — энтропия и вероятность — оказались связанными друг с другом. Энтропия S — физическая величина, характеризующая состояние тела, в то время как вероятность W была до сих пор понятием чисто математическим. Выводы Больцмана носили дерзкий, новаторский характер, он сделал попытку с помощью математики проникнуть в невидимый и загадочный микромир. При этом второй закон термодинамики утратил свою абсолютную достоверность. Из категории непогрешимых, жестоко определенных законов, дающих при их применении однозначный результат, он переводится в ранг вероятностных законов. Сразу же возникают вопросы. В какой мере явления, описываемые им, достоверны? Все знают, что вероятность какого-либо события может быть сколь угодно малой или, напротив, сколь угодно большой. В последнем случае можно говорить о практической (!) справедливости закона, но и это не снимает остроты вопроса. Даже если закон верен в 999 999 случаях из 1 000 000, то и тогда есть 1 шанс из 1 000 000, что закон будет нарушен. Но вправе ли мы называть его тогда законом? Как можно смириться с тем, что природа — а второй закон описывает явления природы — допускает и проявления случайности? И хотя вероятность, равная 0,999999, означает практическую достоверность закона, между полной определенностью и сколь угодно большой вероятностью зияет непроходимая пропасть.

Физикам XIX столетия, чье мировоззрение было воспитано на дающих однозначный результат строгих динамических законах ньютоновской механики, пришлось столкнуться с вопросом о том, каков же действительный характер физических законов. Это означало возрождение древнего спора о причинах развития между Демокритом и Эпикуром, о котором мы говорили в первой части книги. Однако теперь этот спор велся на принципиально ином уровне. Физики теперь уже были вооружены суммой накопленных веками экспериментальных и теоретических знаний.

Читать дальше