Сеть DSN [21] Deep Space Network.

находилась в подчинении Лаборатории реактивного движения и обеспечивала полет аппаратов «Пионер-F/G» по соглашению с Центром Эймса. Для этого использовались антенны и аппаратура обработки трех комплексов дальней связи в Калифорнии, Австралии и Испании, одна из антенн в Южно-Африканской Республике [22] До 1 июля 1974 г.

и некоторые привлеченные средства.

Глава 2

Первое путешествие к царю планет

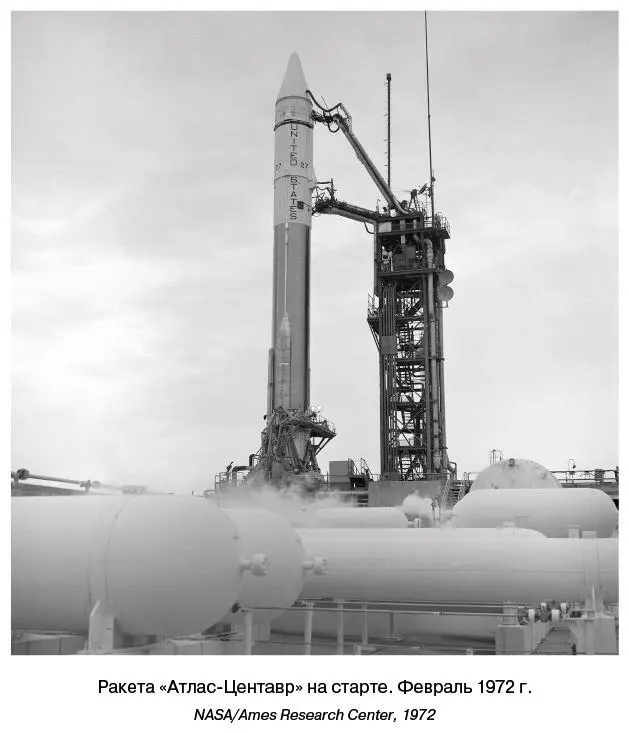

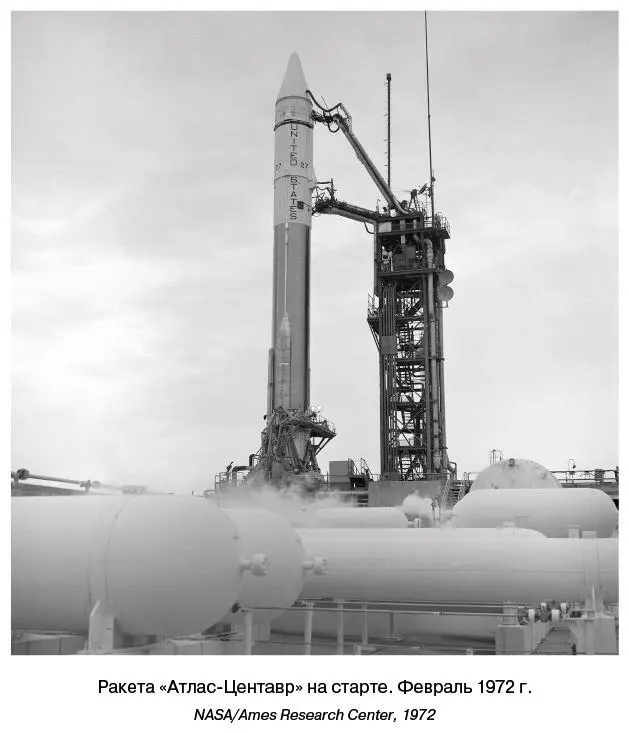

Старты двух «Пионеров» спланировали с годовым интервалом. Первое астрономическое окно, определяемое движением Земли относительно Юпитера, продолжалось с 27 февраля по 13 марта 1972 г. Этим датам старта соответствовали встречи с планетой в период с 21 ноября 1973 г. по 27 июля 1974 г.

Ракету «Атлас-Центавр» номер AC-27 собрали на стартовой площадке LC-36A мыса Кеннеди [23] Официальное наименование мыса Канаверал в 1964–1973 гг.

22 декабря 1971 г. Аппарат привезли на космодром 15 января спецсамолетом MiniGuppy, протестировали в монтажно-испытательном корпусе AD, заправили, состыковали с разгонным блоком и укрыли обтекателем, после чего доставили на старт и в середине февраля установили на носитель. 22 февраля подвели итог испытаниям и назначили пуск на 27 февраля. Накануне старта, чтобы свести к минимуму облучение персонала и сооружений стартового комплекса, изделие оснастили РИТЭГами. Стартовая масса ракеты космического назначения была 146 673 кг при высоте 40,3 м.

Пуск назначили на 27 февраля в 20:52 EST [24] Восточное стандартное время. Все полетные события привязываются ко Всемирному координированному времени UTC (Universal Time Coordinated) по бортовым часам КА, но то, что происходит на Земле, бывает удобнее датировать по местному времени.

, однако в этот вечер в 19:31 из-за грозы обесточило весь комплекс LC-36. Попытка восстановить питание в 19:43 была безуспешной. На проверку состояния ракеты после сбоя было нужно от часа до двух, ветер на больших высотах все равно был вне допуска, и в 20:01 старт отменили.

Вторая попытка пуска вечером 28 февраля сорвалась опять же из-за ветров и проблемы с перезакладкой программы полета носителя. На 29 февраля с мыса Кеннеди планировался пуск военного аппарата DSP F3, так что високосный день пришлось пропустить. Этот спутник запустили 1 марта, что позволило начать третий отсчет к старту «Пионера». Но и этим вечером пуск к Юпитеру не состоялся: ответственные организации не успели проверить программу выведения. Успехом увенчалась лишь четвертая попытка, хотя и с опозданием на 24 минуты из-за ложного показания датчика наземной системы обеспечения.

Пуск КА «Пионер-F» был произведен 2 марта 1972 г. в 20:49:03,575 EST, что соответствовало 3 марта в 01:49:04 UTC. Через 935 секунд после старта, набрав скорость 14 356 м/с в системе отсчета, связанной с центром Земли [25] Эта оговорка важна потому, что к скорости, набранной ракетой по отношению к стартовому комплексу (по проекту – 13 913 м/с), добавилась линейная скорость вращения Земли.

, станция отделилась от третьей твердотопливной ступени и получила официальное имя «Пионер-10» (Pioneer 10).

Через 26 минут после старта в сеансе через 26-метровую антенну DSS-51 в Южной Африке на борт ушла команда активации записанной программы операций. Включением на 56 секунд тормозного двигателя SCT 1 аппарат замедлил свое вращение с 53 до 20 об/мин, а развертывание двух штанг с РИТЭГами снизило его угловую скорость до штатных 4,8 об/мин. После этого расчековали и развернули штангу магнитометра. Среди других событий первого сеанса можно отметить включение первых приборов – магнитометра, детектора метеоритной пыли и инструментов TRD, GTT и CPI для регистрации частиц.

Полетом «Пионера-10» управляли специалисты Центра Эймса при баллистической поддержке JPL с использованием станций Сети дальней связи DSN, обозначенных буквами DSS с числовым индексом. Именно на них принималась информация с борта и оттуда же выдавались команды.

Руководителем полета был сначала Роберт Нунамейкер, затем его сменил Норман Мартин. За траекторный анализ отвечал Роберт Хофстеттер, за служебные системы – Гилберт Шрёдер, за функционирование научной аппаратуры – Ричард Фиммел.

Читать дальше