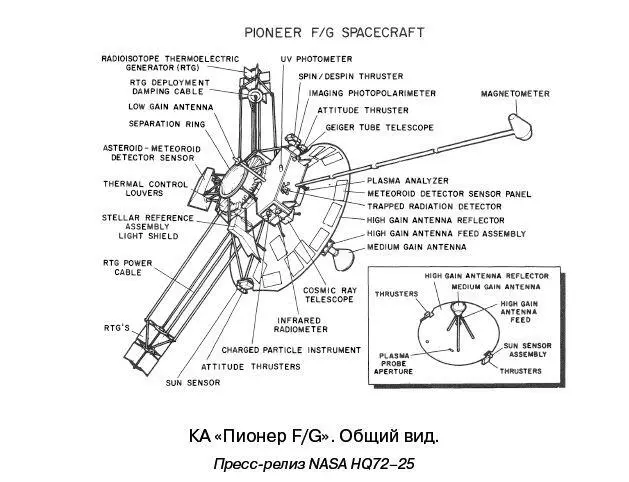

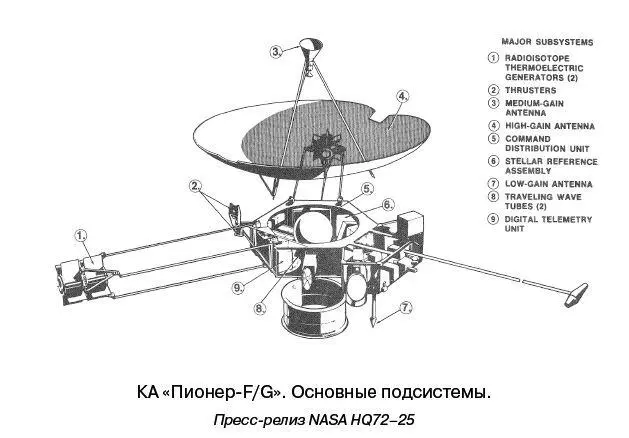

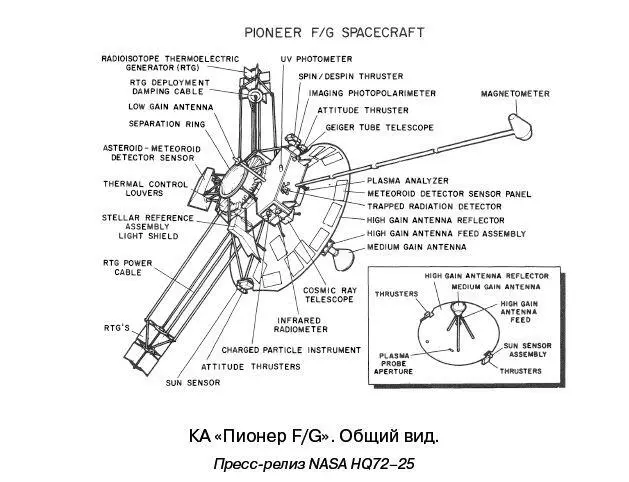

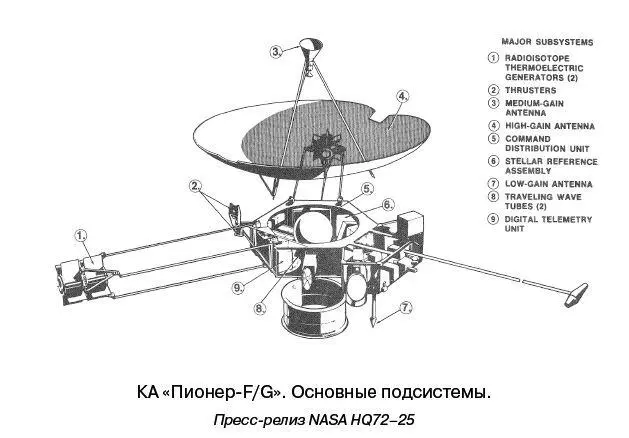

Аппарат стабилизировался вращением с таким расчетом, чтобы антенна HGA была направлена в сторону Земли с отклонением не более 0,8°. Автоматическое наведение на Землю обеспечивала система конического сканирования CONSCAN. Облучатель антенны HGA мог принимать два положения: штатное осевое и со смещением, соответствующим отклонению основного лепестка диаграммы направленности на 1° от оси. Во втором случае мощность принимаемого с Земли сигнала модулировалась вращением аппарата. В соответствии с его амплитудой специальный бортовой процессор формировал раз в три оборота команды на кратковременное включение двигателей для разворота оси вращения в направлении Земли. Ось антенны MGA имела постоянное отклонение 9° от этой оси.

Никакого компьютера на борту не предусматривалось. В принципе бортовые ЭВМ к моменту создания КА «Пионер-F/G» уже существовали, но они были еще слишком велики и тяжелы. Отсутствие компьютера влекло необходимость выдачи с Земли большого количества команд, и в основном в реальном времени. Если, конечно, можно применить такой термин к условиям радиообмена с Юпитером, когда нужно примерно 45 минут, чтобы сигнал дошел «туда», и еще 45, чтобы вернулся «обратно».

Радиосистема включала, помимо трех упомянутых антенн, два передатчика мощностью 8 Вт на лампах бегущей волны и два приемника. Аппарату F выделили в S-диапазоне литер частоты 6, что соответствовало передаче на частоте 2292,037 МГц и приему на 2110,584 МГц, а аппарату G – литер 7 (2292,407 и 2110,925 МГц). Любой передатчик можно было подключить к антенне HGA либо к паре MGA/LGA.

Блок цифровой телеметрии мог готовить данные в 11 разных форматах для передачи на Землю со скоростью от 16 до 2048 бит/с, в том числе с конволюционным кодированием и с возможностью выявления и коррекции сбойных битов. Самая высокая скорость предназначалась для начального этапа полета при приеме на Земле на 26-метровую антенну. Прием от Юпитера планировался уже на 64-метровые антенны со скоростью 512 бит/с для некодированного сигнала или 1024 бит/с при использовании конволюционного кодирования.

Для временного хранения информации на борту служило запоминающее устройство DSU [19] Data Storage Unit.

на ферритовых сердечниках емкостью 49 152 бит, или, если угодно, шесть килобайт. (Вдумайтесь в эти числа – в начале 2000-х гг., в дни, когда аппараты мультиспектрального зондирования уже оснащались запоминающими устройствами емкостью в десятки гигабит, жил, работал и вел передачи с расстояния 12 млрд км аппарат, имеющий в миллионы раз меньшую память!)

По командной радиолинии теоретически можно было передать 255 разных команд, из которых лишь 222 были нужны в реальности: 149 предназначались для управления системами КА и 73 для научной аппаратуры. Два декодера и блок распределения команд определяли достоверность каждой посылки и ее адресата. Так как команда состояла из 22 бит и передавалась со скоростью 1 бит/с, на ее прием на борту требовалось 22 секунды. Аппарат имел программную память на целых пять команд (!), которые могли быть выполнены друг за другом с заданными временными интервалами. Вот с такими средствами NASA в первый раз отправилось штурмовать Юпитер…

Чтобы обеспечить работу КА в течение 24 месяцев, разработчики максимально упростили борт за счет усложнения наземной части. Общий принцип проектирования состоял в том, чтобы никакой единичный отказ не был катастрофичным для выполнения полетного задания. Главные компоненты задублировали, остальные ставили на борт только при наличии опыта использования в космосе. Электронные компоненты подвергли предварительной отработке на Земле, чтобы избежать ранних отказов.

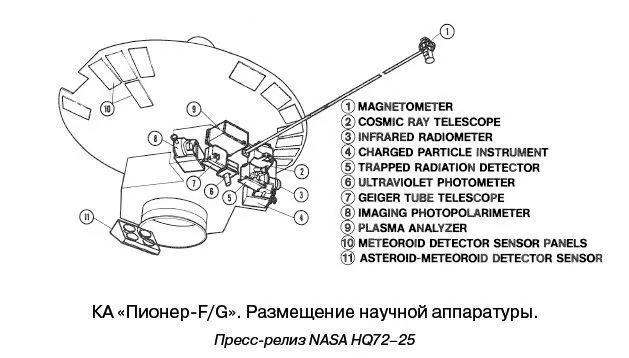

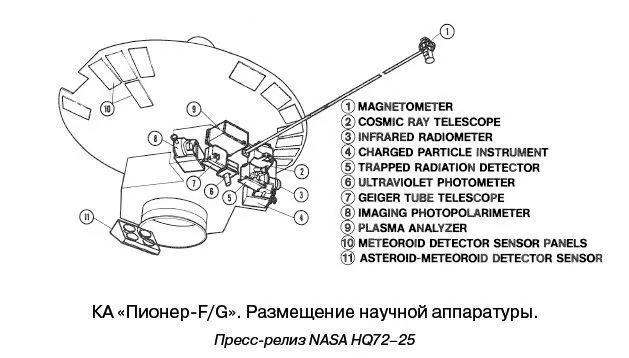

Научные задачи «Пионеров» в межпланетном полете включали картирование межпланетного магнитного поля (и поэтому аппараты сделали «магнитно чистыми» в максимальной возможной степени), солнечного ветра и космических лучей местного и галактического происхождения, а также межпланетной пыли. Во время встречи с Юпитером предстояло измерение магнитного поля, исследование радиационных поясов, поиск источников радиоизлучения планеты, измерение температуры и изучение структуры ее атмосферы, съемка самого Юпитера и его спутников.

Читать дальше