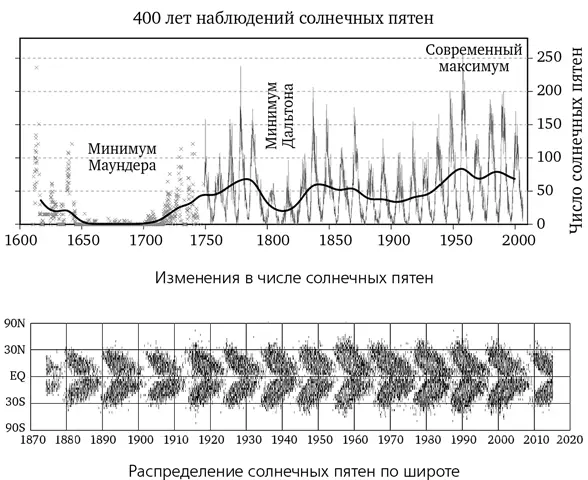

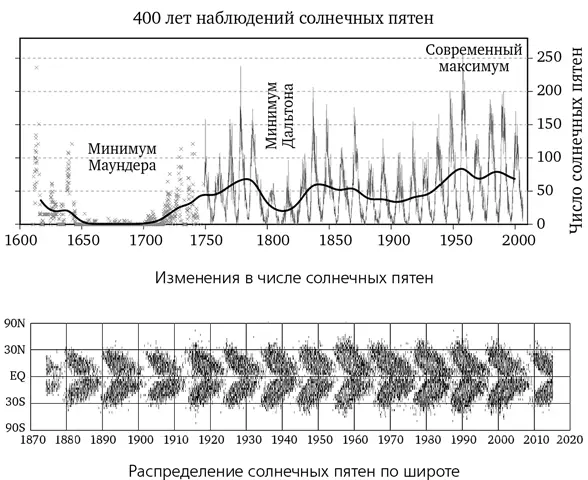

Число солнечных пятен меняется год от года, но существует достаточно регулярная закономерность — 11-летний цикл, на протяжении которого число пятен меняется от практически полного отсутствия до сотни и более в год. В 1645–1715 годах эта закономерность была нарушена, и пятен на Солнце практически не наблюдалось. Этот период называют минимумом Маундера.

Возможно, между пятнообразовательной активностью Солнца и климатом Земли существует какая-то связь, но связь эта, даже если она есть, вероятно, слаба. Маундеровский минимум совпал с серединой Малого ледникового периода — длительного периода необычно низких температур в Европе. То же можно сказать и о следующем периоде низкой солнечной активности — минимуме Дальтона (1790–1830 годы), включающем и знаменитый «год без лета» (1816 год), но низкие температуры того года объясняются гигантским вулканическим взрывом горы Тамбора на острове Сумбава в Индонезии. Малый ледниковый период также мог быть вызван, по крайней мере отчасти, высоким уровнем вулканической активности. Минимум Шпёрера (1460–1550 годы) связан еще с одним периодом похолодания; о минимуме солнечной активности в этот период свидетельствует связанное с ним содержание изотопа углерода-14 в годовых кольцах деревьев. Записи о солнечных пятнах в этот период не велись.

Если нанести на график не только число солнечных пятен, но и их широту, получится забавная картина, напоминающая длинный ряд бабочек. Цикл начинается пятнами возле полюса, но постепенно, по мере приближения их числа к максимуму, пятна начинают появляться ближе к экватору. В 1908 году Джордж Хейл сделал первый шаг к пониманию такого поведения пятен; он связал солнечные пятна с необычайно мощным магнитным полем Солнца. Хорас Бэбкок смоделировал динамику магнитного поля Солнца в самых внешних его слоях и связал цикл солнечных пятен с периодическими изменениями полярности солнечного динамо. В его теории полный цикл длится 22 года, причем две его половины разделяет инверсия магнитных полюсов с южного на северный и наоборот.

Солнечные пятна кажутся темными только по сравнению с их окружением; их температура составляет около 4000 K, в то время как газы вокруг них имеют температуру 5800 K. Солнечные пятна похожи на магнитные бури в супергорячей солнечной плазме. Их математика управляется магнитной гидродинамикой — чрезвычайно сложной дисциплиной о намагниченной плазме. Представляется, что солнечные пятна — это верхние концы трубок магнитного потока, берущих начало глубоко в недрах Солнца.

Усредненная форма магнитного поля Солнца — диполь, напоминающий собой стержневой магнит; у него есть северный полюс, южный полюс и силовые линии, идущие от одного к другому. Полюса выстроены вдоль оси вращения, и за время нормально протекающих циклов солнечных пятен их полярности меняются местами каждые 11 лет. Так что магнитный полюс в «северном полушарии» Солнца иногда представляет магнитный север, а иногда — магнитный юг. Солнечные пятна, как правило, появляются связанными парами, причем поле между ними напоминает поле стержневого магнита, ориентированного вдоль линии восток — запад. Пятно, которое появляется первым, имеет ту же полярность, что и ближайший полюс основного магнитного поля, а второе пятно, которое появляется следом, — противоположную полярность.

Солнечное динамо, формирующее магнитное поле нашего светила, вызывается к жизни конвективными циклонами во внешнем слое Солнца толщиной 200 000 километров в сочетании с особенностью вращения звезды: на экваторе вращение происходит быстрее, чем вблизи полюсов. Магнитные поля «захватываются» плазмой и, как правило, движутся вместе с ней, так что силовые линии, первоначально идущие от полюса к полюсу и пересекающие экватор под прямым углом, начинают закручиваться по мере того, как экваториальная область утягивает их вперед по отношению к приполярным областям. Силовые линии перекручиваются, поля противоположных полярностей переплетаются. Солнце продолжает вращаться, линии магнитного поля закручиваются все плотнее, и, когда напряжения достигают критической величины, трубки изгибаются и выходят на поверхность. Линии поля вытягиваются, а связанные с ними солнечные пятна дрейфуют к полюсу. Ведомое пятно достигает полюса первым и, поскольку оно имеет противоположную полярность, вызывает — не за один раз, а после множества аналогичных событий — смену полюсов магнитного поля Солнца. После этого цикл повторяется уже с перевернутым полем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Йэн Стюарт Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную] обложка книги](/books/429584/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau-cover.webp)

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/398001/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov-thumb.webp)

![Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]](/books/419776/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema-thumb.webp)