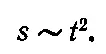

Будем отсчитывать удары пульса в то время, пока шарик катится вниз: «Один... два... три... четыре... пять... шесть... семь... восемь...». Пусть кто-нибудь отмечает положение шарика на каждый счет. Теперь можно измерить расстояние , которое шарик прошел за один, два, три и т. д. равных интервала времени. Галилей сформулировал результат своих наблюдений следующим образом: если отмечать положения шарика через 1, 2, 3, 4,... единицы времени от начала движения, то окажется, что эти отметки удалены от начального положения пропорционально числам 1, 4, 9,16, ... . Сейчас мы сказали бы, что расстояние пропорционально квадрату времени:

Таким образом, изучение процесса движения (основы современной физики) начинается с вопросов: где и когда?

Разберем сначала, что мы понимаем под словом время . Что же это такое ? Неплохо было бы найти подходящее определение понятия «время». В толковом словаре Вебстера, например, «время» определяется как «период», а сам «период» — как «время». Однако пользы от этого определения мало. Но и в определении «время — это то, что меняется, когда больше ничего не изменяется» не больше смысла. Быть может, следует признать тот факт, что время — это одно из понятий, которое определить невозможно, и просто сказать, что это нечто известное нам: это то, что отделяет два последовательных события!

Дело, однако, не в том, как дать определение понятия «время», а в том, как его измерить. Один из способов измерить время — это использовать нечто регулярно повторяющееся, нечто периодическое . Например, день. Казалось бы, дни регулярно следуют один за другим. Но, поразмыслив немного, сталкиваешься с вопросом: периодичны ли они? Все ли дни имеют одинаковую длительность? Создается впечатление, что летние дни длиннее зимних. Впрочем, некоторые зимние дни кажутся ужасно длинными, особенно если они скучны. О них обычно говорят: «Ужасно длинный день!»

Однако, по-видимому, все дни в среднем одинаковы. Можно ли проверить, действительно ли они одинаковы и от одного дня до другого, хотя бы в среднем, проходит ли одно и то же время? Для этого необходимо произвести сравнение с каким-то другим периодическим процессом. Давайте посмотрим, как такое сравнение можно, например, провести с помощью песочных часов. С помощью таких часов мы можем создать периодический процесс, если будем стоять возле них день и ночь и переворачивать каждый раз, когда высыпятся последние крупинки песка.

Если затем подсчитать число переворачиваний песочных часов от каждого утра до следующего, то можно обнаружить, что число «часов» (т. е. число переворачиваний) в разные дни различно. Кто же виноват в этом? Может быть, Солнце? Может быть, часы? А может, и то и другое? После некоторых размышлений можно прийти к мысли, что следует считать «часы» не от утра до утра, а от полудня до полудня (полдень — это, конечно, не 12 часов, а момент, когда Солнце находится в наивысшем положении). На этот раз оказывается, что в каждых сутках число «часов» одинаково.

Теперь можно утверждать, что «час» и «сутки» имеют регулярную периодичность, т. е. отмечают последовательные равные интервалы времени, хотя нами и не доказано , что каждый из процессов действительно периодичен. Нас могут спросить: а вдруг есть некое всемогущее существо, которое замедляет течение песка ночью и убыстряет днем? Наш эксперимент, конечно, не может дать ответа на такого рода вопросы. Очевидно лишь то, что периодичность одного процесса согласуется с периодичностью другого. Поэтому при определении понятия «время» мы просто будем исходить из повторения некоторых очевидно периодических событий.

Заметим, что в процессе проверки «воспроизводимости» дней мы нашли метод измерения части дня, т. е. метод измерения меньших промежутков времени. Нельзя ли этот процесс продолжить и научиться измерять еще меньшие промежутки времени?

Галилей предположил, что каждый маятник отклоняется и возвращается назад за равные интервалы времени (если отклонения невелики). Сравнение числа отклонений маятника с «часом» показывает, что это действительно так. Таким способом можно измерять доли «часа». Если для подсчета числа колебаний маятника применить механический счетчик, то мы получим маятниковые часы наших дедов.

Читать дальше