Раз за разом ставили сотрудники криогенного отдела лаборатории высоких энергий ОИЯИ опыты на моделях, прежде чем высокий вакуум и плотный поток газа перестали противоречить друг другу и начала вырисовываться конструкция будущего устройства.

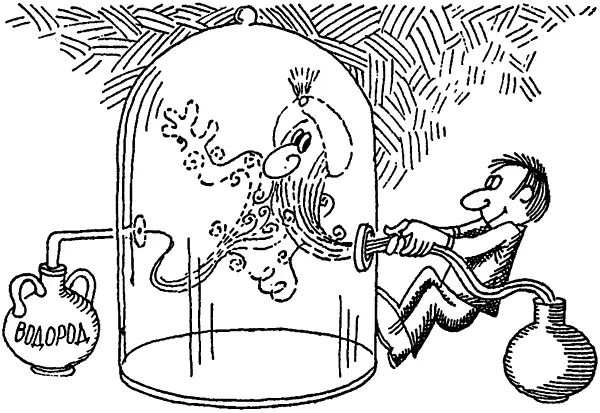

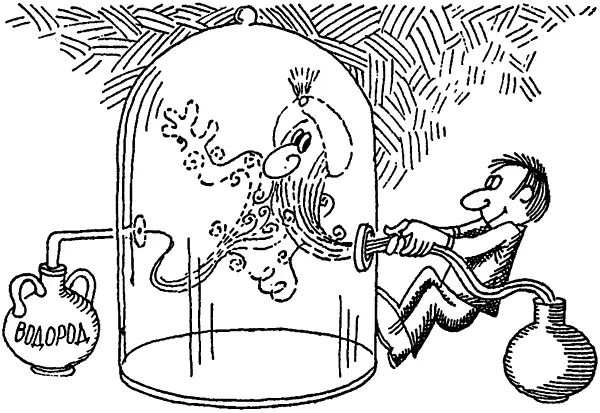

Струя газообразного водорода, выпущенная из специального устройства со сверхзвуковой скоростью, пересекала пучок быстрых протонов внутри камеры ускорителя — и в этот момент она играла роль мишени. А затем попадала в «горлышко» гелиевого конденсационного насоса, действительно похожего на широкую бутылку. В доли секунды он укрощал впущенного в камеру джинна, превращая готовый распространиться во все стороны газ в неподвижный и совершенно неопасный водородный иней.

И вот в марте 1968 года наступил день, когда работники транспортного отдела ОИЯИ начали перевозку готовой установки в Серпухов. Одной из первых она появилась в огромном, еще пустом зале ускорителя. Началась напряженная многомесячная работа по подготовке аппаратуры к работе на новой машине. И наконец наступили дни круглосуточных измерений, непрерывных экспериментов.

Пока физики занимались обработкой полученных результатов, инженеры-конструкторы продолжали улучшать методику струйных мишеней. Надо было добиться меньшей ширины струи для того, чтобы ликвидировать ошибки в определении углов вылета вторичных частиц при взаимодействии ускоренных протонов с мишенью. Кроме того, струйная мишень оказалась для некоторых экспериментов все-таки недостаточно плотной, из-за чего увеличивалось время работы на ускорителе.

Выход был найден. Струю уплотнили, перейдя от сверхзвуковой струи газа к потоку более медленно движущихся капелек жидкого водорода и твердых его частичек. Ширина новой мишени из сконденсированного водорода стала в 4 раза меньше, плотность увеличилась в десять раз, а количество впускаемого в ускоритель газа сократилось в 2–3 раза.

Группа В. Никитина с несколькими сотрудниками криогенного отдела, принимавшими участие в создании струйной мишени, весной 1972 года выехала в Америку. Они провели эксперименты с новым уникальным устройством на только что запущенном в Батавии самом мощном ускорителе в мире при энергии 400 Гэв.

Результаты первых измерений, полученные на этой установке, уже докладывались летом 1972 года на конференции по физике высоких энергий в Батавии.

«Индустриальная» наука

Экспериментальный зал современного ускорителя. Стометровая установка, работающая совершенно автоматически под ровное гудение электромагнитов. Не похоже ли это на завод с автоматической поточной линией? С той лишь разницей, что к заводской линии можно подойти в любой момент и подрегулировать, если что-то разладилось. А для физиков эта проблема связана с выключением ускорителя. И, кроме того, они не видят своими глазами обрабатываемые их установкой «детали».

Обычно поточная линия обслуживается несколькими операторами. Точно такая же картина и здесь. Например, в опыте по проверке теоремы Померанчука за работой 50 сцинтилляционных счетчиков, 18 искровых камер и большого магнита круглосуточно присматривают четыре человека. Двое дежурят около электронных схем, которые принимают и передают экспериментальную информацию в вычислительную машину. А еще двое — непосредственно у ЭВМ, где можно проследить за подачей информации в машину и проверить работу отдельных счетчиков и всей установки.

ЭВМ — сердце современных экспериментальных устройств. Физики уже давно используют вычислительные машины. Но раньше они применялись лишь на стадии обработки результатов. Теперь на крупнейших ускорителях им поручается «дирижирование» самим экспериментом.

Любопытно признание руководителя одного из самых интересных и важных экспериментов, проведенных в Серпухове, В. Никитина: «Экспериментальную физику сейчас невозможно представить себе без ЭВМ. Поразительно, как быстро меняется психология человека. Всего десять лет назад многие из нас изредка заглядывали в зал „старушки“ М-20, присоединяясь к какой-нибудь экскурсии. Насмешливая улыбка кривила губы при виде бисера цифр восьмеричного машинного кода… А теперь без всего этого жить не можем, любовь — до гроба!»

В Серпухове группа В. Никитина недавно закончила 700-часовой эксперимент. Машина БЭСМ-3М беспрерывно сортировала и записывала информацию. Если бы не помощь машины, то только на запись результатов эксперимента ученым потребовалась бы стопка тетрадей высотой в километр!

Читать дальше