«В основе новой теории, по моему мнению, — писал И. Тамм, — будет лежать принципиальное ограничение точности значения координаты, взятой самой по себе, вне зависимости от импульса».

Значит, и старое понятие координаты частицы не выдерживает испытания в физике элементарных частиц.

Некоторые ученые предполагают, что в ультрамалых масштабах пространство окажется не непрерывным, а дискретным. На основе гипотезы о существовании элементарной длины пространства делаются попытки построения новой теории. Но реальный успех этих идей пока невелик.

Вот в этом и драматизм построения новой теории! Где-то впереди прекрасным видением с неясными, расплывчатыми контурами светится великолепный дворец физики элементарных частиц. А в реальных обстоятельствах перед физиками лежит неразобранная груда экспериментальных результатов. И что делать с этим строительным материалом, ученые пока еще не знают.

Не будем детективами

В кинофильме «Бриллиантовая рука» один из его героев, небезызвестный Семен Семенович, так рассказывал о случившейся с ним беде: «Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся — на руке гипс».

Приблизительно то же самое расскажет вам о ядерной реакции экспериментатор: «Бросил протоны большой энергии на вещество, столкнулись две частицы, что там при этом происходило — не знаю, смотрю — счетчики регистрируют новые частицы».

Принципиальная разница между тем и другим рассказами только в том, что Семен Семенович на самом-то деле видел, что делали с его рукой, а физика обвинить в лукавстве нельзя.

Конечно, ученые не занимаются пересказыванием подобных историй. Они пишут научные статьи и делают доклады, облеченные в строгую математическую форму теории S-матрицы.

Но ни строгая форма, ни внушающее уважение название не могут, да и не пытаются, скрыть главное: полное отсутствие сведений о самом процессе столкновения.

Физик, помещая водородную мишень в пучок протонов, точно знает, что сейчас произойдет столкновение ускоренного протона с протоном, находящимся в мишени. Вот начальные условия реакции. Помните: «Поскользнулся, упал…» Стоп! Все выходят из зала. Включается ускоритель. Электрическое поле все быстрее и быстрее подгоняет частицы. Наконец, гигантская праща выпускает их на свободу. Столкновение!

Но разве это слово содержит в себе иную информацию, кроме той, что на огромной скорости встретились два основных «гражданина» микромира? А как они встретились? Какие промежуточные частицы возникли? Какие снова поглотились?

Современная квантовая теория не в состоянии ответить ни на один из этих вопросов. При таких огромных энергиях столкновения математический аппарат теории совершенно отказывает. Помните: «Потерял сознание…»

А в это время приборы уже регистрируют результаты ядерной реакции. В измерительном центре электронные устройства — анализаторы — подвергают первичной обработке информацию. Наконец, исследователь получает значение вероятности интересующего его процесса.

А эту величину согласно общим принципам квантовой механики как раз и можно выразить с помощью набора математических функций S-матрицы. Ну чем непохоже на знаменитое: «очнулся — на руке гипс»?

S-матрица — это величина, связывающая начальное состояние процесса с конечным, величина, которую измеряют на опыте и вычисляют теоретически. Теперь она — центральное звено, связывающее теорию и эксперимент, «узловой пункт», где происходит встреча теоретиков и экспериментаторов. S-матрица — это язык, на котором они общаются друг с другом.

Ну хорошо, встретились, разобрались, поняли результат опыта. Значит, можно и теорию создать, чтоб его (этот опыт) и объяснить! Можно, но как?

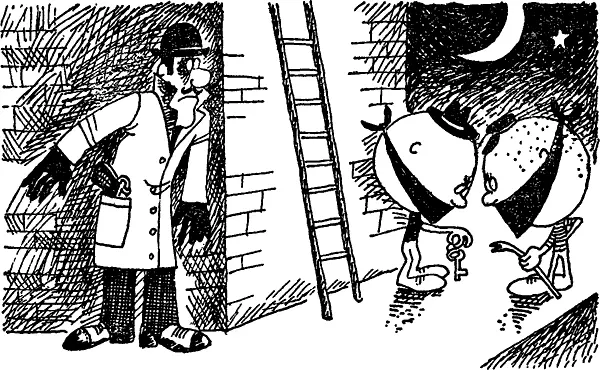

Один путь привычный, на который толкает квантовая механика. Досконально, шаг за шагом изучается поведение частиц, участвующих в реакции, подобно тому, как детектив выслеживает преступника, не выпуская его из поля зрения ни днем ни ночью.

Но если детектив еще может надеяться на успех, то попытка теоретика с самого начала обречена. Никто пока не умеет решить бесконечную цепь уравнений. А ведь только она с помощью волновой функции может описать события, происшедшие в момент столкновения.

Читать дальше