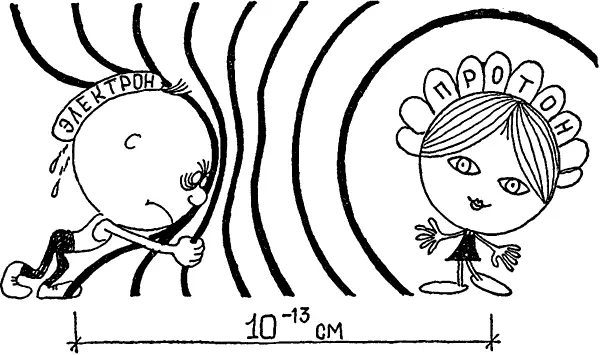

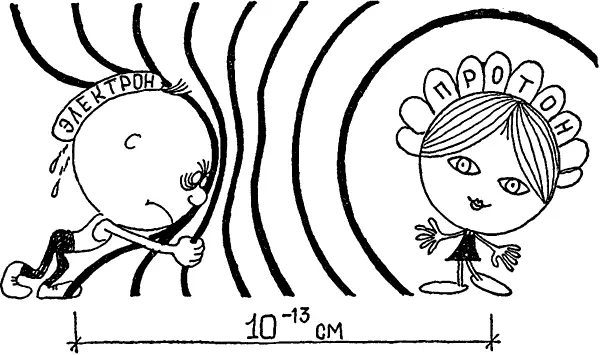

Пробовали «просветить» протоны частицами света — фотонами. Но и этот способ оказался для изучения деталей структуры элементарной частицы негодным. Чтобы приблизиться к протону на расстояние, меньшее 10 –13сантиметра, фотон должен был обладать очень большой энергией. А в этом случае столкновение с протоном опять заканчивалось возникновением резонансов и других частиц. Больше всего годилась для этой цели первая обнаруженная физиками элементарная частица, наш старый знакомый — электрон.

Электроны взаимодействуют с другими частицами только электромагнитным образом, так что сильное их взаимодействие с протонами мишени исключено. И, кроме того, опыт с электронами можно поставить так, чтобы регистрировать только те из частиц, которые передают протону минимально возможную энергию. Другими словами, исключить случаи рождения новых частиц.

Итак, о том, что частицы-снаряды встречают на своем пути, они рассказывают на языке рассеяния.

Законы рассеяния точечного заряда на другом заряде давно известны из теории электромагнитных взаимодействий. Если предполагать, что электрон точечный, то его рассеяние на протоне покажет нам, по какому закону произойдет их общение друг с другом, имеет ли протон структуру, то есть обнаружится ли отклонение от теории рассеяния точечных зарядов.

Но такая сказка скоро сказывается, да не скоро дело делается. Можно, как говорят, на пальцах объяснить, как исследовать структуру элементарных частиц. Но прежде чем приступить к таким опытам, надо было сначала научиться получать электроны с такой энергией, чтобы они могли приблизиться почти вплотную к протонам. Вплотную — это значит ближе, чем на 10 –13сантиметра.

«Надо сказать, — отметил однажды член-корреспондент АН СССР Д. Блохинцев, — что в изучении таких проблем, как структура нуклонов, двигаться вперед так же трудно, как в далекие области вселенной. Разница та, что в астрофизике приходится пользоваться сложными телескопами, а в атомной физике — сложными ускорителями».

Электронный десант

В 1954 году в Стенфордском университете США заработал новый линейный ускоритель электронов. В том же году группа экспериментаторов под руководством американского ученого Роберта Хофштадтера закончила подготовку к штурму нуклонов.

Энрико Ферми говорил: «На каждом этапе развития науки мы называем элементарными те частицы, строение которых не знаем и которые рассматриваем как точечные».

Однако уже в то время, пытаясь представить себе механизм ядерных сил, ученые подозревали, что элементарные частицы имеют весьма сложную структуру. Нуклоны представлялись физикам в виде «голых» собственно нуклонов, закутанных в «шубу» или облако из пи-мезонов. И эти, казалось бы, наивные представления имели под собой некоторые основания.

Играющие в войну мальчишки окружают себя валом из снежков, а потом забрасывают ими воображаемых врагов. Масса снежка определяет то расстояние, с которого можно попасть в «противника». На большем расстоянии игра будет неинтересной.

Точно так же масса пи-мезонов задает радиус действия ядерных сил — то расстояние, на котором могут общаться между собой протоны и нейтроны. А движение заряженных мезонов в облаке создает магнитный момент нуклонов. Уже и этого достаточно, чтобы считать нуклоны и мезоны «структурно» неотделимыми друг от друга. Удастся ли быстрым электронам нащупать эту мезонную шубу?

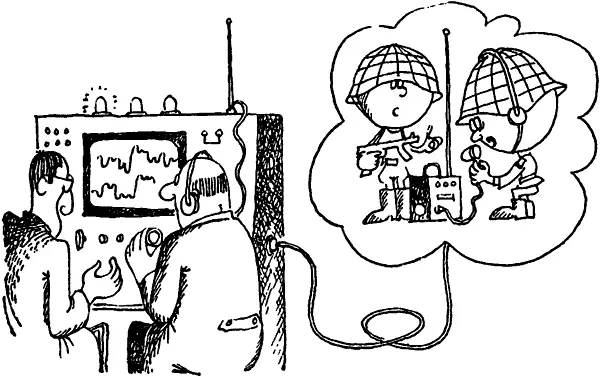

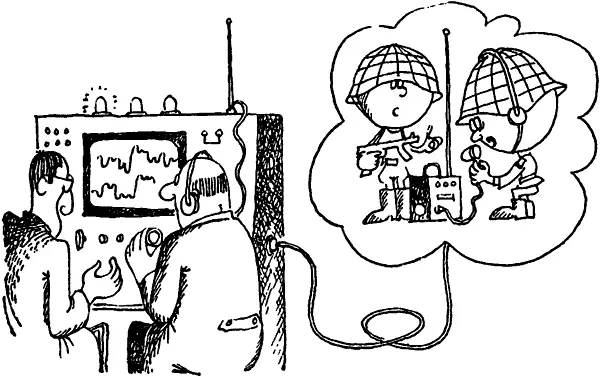

И вот наступление началось. Электроны на ускорителе Стенфордского университета с энергией до 550 миллионов электрон-вольт погружались в неведомые глубины материи. Аппаратура принимала первые донесения электронного десанта из мишени.

Физики нетерпеливо расшифровывали сведения, переводя их на язык графиков и таблиц, записывали в виде формул. Где-то здесь, в пределах радиуса действия ядерных сил, равного как раз 10 –13сантиметра, электронный десант должен был обнаружить передовые посты нуклонов — заряженное облако пи-мезонов.

Первые же результаты принесли разочарование: электроны рассеивались на протонах, как на точечном заряде. Но неудача первых опытов не заставила ученых отступить. Решено было перевооружиться, улучшив аппаратуру и сделав ее более точной.

Читать дальше