Но все это означает, что маундеровский минимум не может быть редким исключительным явлением! Не исключено, что Солнце способно функционировать не только в привычном для нас сегодня режиме, но может в одночасье переключаться на иной режим. Заметим, что, может быть, и неплохо, что светило переключалось на режим пониженной солнцедеятельности. Кто знает, существуют ли иные режимы с уровнем солнцедеятельности повышенной? И не было ли в нашем далеком прошлом случаев подобных переходов между разными режимами? Окончательной теории этих процессов на сегодняшний день не существует. А гипотезы, конечно же, есть…

Обратимся теперь к непростому вопросу о причинах солнечной активности. Что порождает эти грандиозные циклические изменения на Солнце? Что приводит к формированию мощных локальных магнитных полей в недрах светила, которые, всплывая к фотосфере, формируют здесь активные области и прочие многочисленные явления солнечной активности?

Одна из первых идей по этому поводу заключалась в том, что на Солнце влияют вращающиеся вокруг него планеты. Еще задолго до обнаружения феномена цикличности солнечной активности, в 1612 году, Галилей выдвигал предположение, что условия образования пятен как-то связаны с влиянием планет. Близость 11-летнего периода солнечной активности периоду обращения вокруг Солнца крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера – была подмечена еще Вольфом, который считал, что на 11-летнюю волну Юпитера накладывается более слабая 29-летняя волна Сатурна, а Венера и Земля добавляют короткопериодические возмущения. Впрочем, впоследствии Вольф отказался от этой идеи, справедливо сочтя, что она неубедительна.

Попытки объяснять солнечную активность влиянием планет делались отдельными исследователями и в ХХ веке (в их числе, например, был мой дед Иван Наумович Язев, а также пулковский астроном Галина Яковлевна Васильева). Однако эта концепция не подтверждается никакими идеями о действующих механизмах, вызывающих предполагаемое влияние. Кроме того, такие эффекты, как закон Шперера и магнитная переполюсовка в соседних циклах, воздействием планет никак не объясняются. С другой стороны, мизерная (по сравнению с Солнцем) суммарная масса всех планет должна давать ничтожный приливный эффект на Солнце, энергетика которого значительно ниже энергии, требуемой для формирования проявлений солнечной активности.

Пятна объяснялись в разные времена по-разному – от идеи «антициклонов» в атмосфере Солнца (Эгон Оппольцер) до идеи иллюзий, оптических эффектов типа рефракции света (Август Шмидт). На сегодняшний день основной парадигмой, объясняющей феномен солнечной активности, является так называемая теория динамо . Многие наблюдаемые факты объясняются с ее помощью вполне удовлетворительно. Немаловажным соображением является то, что в результате действия тех процессов, которые царят в глубинах Солнца, явления, описываемые теорией динамо, должны возникать неизбежно, согласно известным законам физики. А это значит, что отвергать их нельзя (они все равно есть!). Требуется лишь понять в деталях, как работает этот грандиозный механизм.

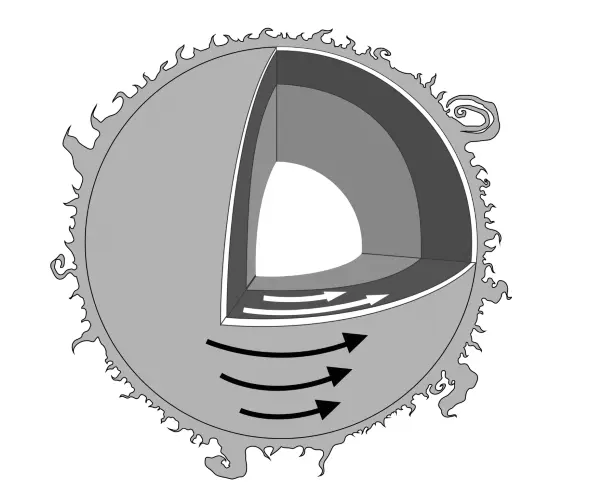

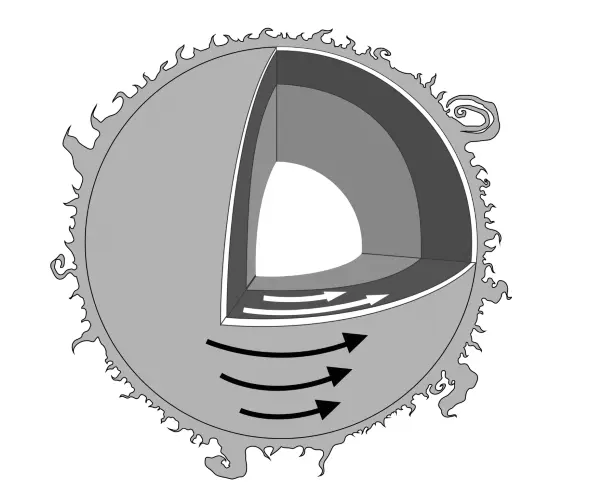

Рис. 22. Внешние области Солнца толщиной около 30 % от радиуса охвачены конвекцией. В более глубоких слоях конвекции нет. Стрелками показано неоднородное вращение. Оно генерирует тороидальное магнитное поле (тонкие линии), опоясывающее Солнце по долготе. Всплывание жгутов магнитного поля и выход их на уровень поверхности (фотосферы) приводит к появлению пятен

О теории динамо в настоящем разделе книги рассказывает один из крупных специалистов в этой области, мой коллега по Институту солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Леонид Леонидович Кичатинов.

Итак, слово доктору Кичатинову.

«Происхождение цикла солнечной активности связывают с процессами, происходящими в конвективной зоне Солнца. Здесь, во внешнем сферическом слое толщиной около 30 % солнечного радиуса, происходит интенсивное перемешивание вещества, или конвекция (см. рис. 22). Генерация магнитных полей солнечного цикла требует затрат энергии. Считается, что магнитным полям передается часть энергии конвективных движений.

Сам процесс генерации магнитных полей называют гидромагнитным динамо , или просто динамо. Этот термин когда-то использовался в электротехнике, затем вышел из употребления. На рубеже 40–50-х годов ХХ века термин «динамо» снова вошел в употребление для обозначения процессов генерации магнитных полей в результате движений проводящих жидкостей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу