W = k (10 g + f )

Известный исследователь статистических закономерностей пятнообразования на Солнце Георгий Вячеславович Куклин писал, что коэффициент 10 был взят Вольфом не «от фонаря». 10 – это среднее количество отдельных пятен, входящих в группу пятен.

Получившееся число следует умножить на собственный коэффициент k , приписываемый конкретному телескопу. Дело в том, что некоторые телескопы не позволяют разглядеть мелкие поры, и это означает, что число Вольфа может оказаться заниженным. Субъективный разброс при определении числа Вольфа может составить до 25 %! Поэтому международная служба при выводе ежедневных чисел использует суммарные данные многих обсерваторий, и в первую очередь тех, где проводятся тщательные и качественные исследования по выверенной единой методике. Многие десятилетия мировым центром по определению числа Вольфа традиционно оставался швейцарский Цюрих, в настоящее время центром является Королевская астрономическая обсерватория в бельгийском городе Уккле.

Число Вольфа – на первый взгляд, достаточно произвольно сконструированный индекс, – на самом деле оказалось очень удачным. Современные определения уровня солнечного радиоизлучения на волне 10,7 сантиметров, например, показали, что этот индекс и число Вольфа изменяются со временем практически одинаково. Сходным образом меняются и многие другие индексы солнечной активности, поэтому относительное число солнечных пятен остается и по сей день главным, наиболее простым образом определяемым индексом, описывающим уровень солнечной активности.

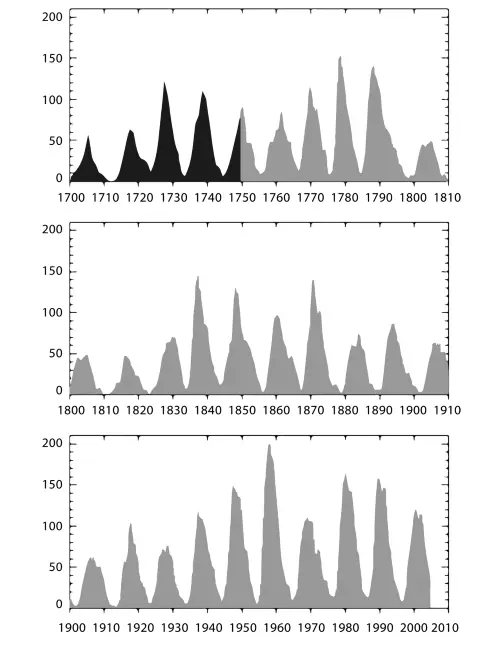

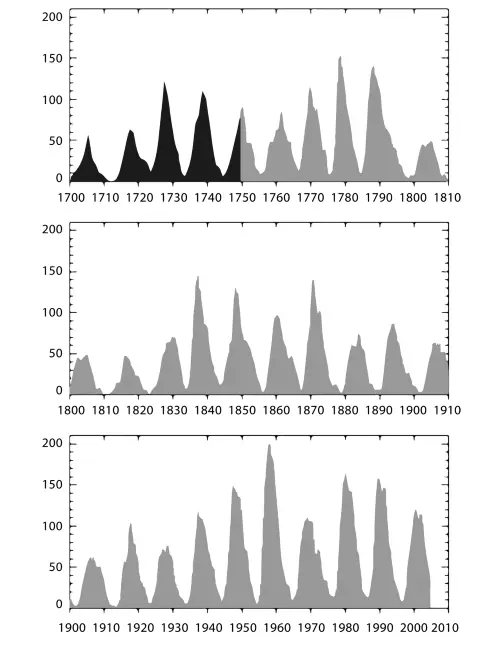

Оказалось, что среднемесячное число Вольфа на фазе минимума цикла падает почти до нуля, а затем, на протяжении 3–4 лет начинает нарастать. Как и многие другие процессы на Солнце, нарастание происходит быстрее, чем спад. Мой дед, астроном Иван Наумович Язев (1895–1955), в 1943 году обнаружил любопытную закономерность: в среднем продолжительность фазы роста солнечного цикла в √‾2 раза короче фазы спада.

Современные исследования показали, что фаза максимума цикла может продолжаться полтора – два с половиной года. Она нередко бывает двухвершинной: число Вольфа достигает первого максимума (одновременно на диске может наблюдаться до 15–17 групп пятен!), слегка спадает, потом наблюдается вторичный (как правило, не такой высокий, как первый) максимум, после чего начинается длительная (5–6 лет) фаза спада 11-летнего цикла.

Рис. 20. График, представляющий цикличность солнечной активности, выраженную в числах Вольфа. Черным цветом показаны циклы, восстановленные по косвенным данным. Данные на 2005 год

Вместе с числом групп пятен на Солнце меняется и интенсивность других видов солнечной активности. Синхронно с числом Вольфа меняется площадь факелов (а значит, и флоккулов). На фазе минимума практически не бывает протуберанцев – они лежат на границах областей с разной магнитной полярностью, а в минимуме цикла сильных магнитных полей на поверхности Солнца вообще не видно. Это означает, что в этот период нет (или почти нет) высоких корональных петель. Не бывает без солнечных пятен и вспышек: для их генерации нужны сильные магнитные поля солнечных пятен или как минимум поля уровня факелов (так называемые беспятенные вспышки, очень редко происходящие во флоккулах, никогда не бывают мощными). Это значит, что все основные типы солнечной активности изменяют свое влияние с ходом цикла, вслед за ходом числа солнечных пятен!

Впрочем, это не означает, что в минимуме солнечная активность совсем исчезает. Один из ведущих российских гелиофизиков Владимир Нухимович Обридко настаивает, что солнечная активность присутствует на нашем светиле всегда, только она периодически меняет формы своего проявления! В фазе спада цикла наблюдаются редкие, но обычно самые мощные вспышки в гигантских группах солнечных пятен. В фазе минимума повышается активность так называемых полярных факелов; не исчезают, а порой даже усиливают свою активность корональные дыры; продолжают наблюдаться корональные выбросы массы. (Что загадочно, поскольку их связь, по крайней мере, с некоторыми вспышками надежно установлена, – но при этом бывают выбросы в отсутствие вспышек!)

11-летний цикл солнечной активности отличается дополнительно следующими важными закономерностями. Уже неоднократно упоминавшийся Ричард Христофор Кэррингтон обнаружил, что самые первые группы пятен нового солнечного цикла появляются на высоких широтах, далеко от экватора! Одна из самых высокоширотных групп наблюдалась на широте 44 градуса, – но это редкая экзотика. Развиваясь первоначально на широтах около 30 градусов, становясь все более многочисленными по мере роста солнечного цикла, пятна в среднем начинают появляться на все более низких широтах. В период максимума цикла средняя широта групп пятен оказывается близкой к 16 градусам. Напомним, что скорость вращения на этой широте соответствует, судя по всему, скорости твердотельного вращения глубинных слоев Солнца. К фазе минимума последние пятна возникают совсем близко к экватору – на широтах около 5 градусов. В фазе минимума новые пятна очередного солнечного цикла возникают снова на высоких широтах!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу