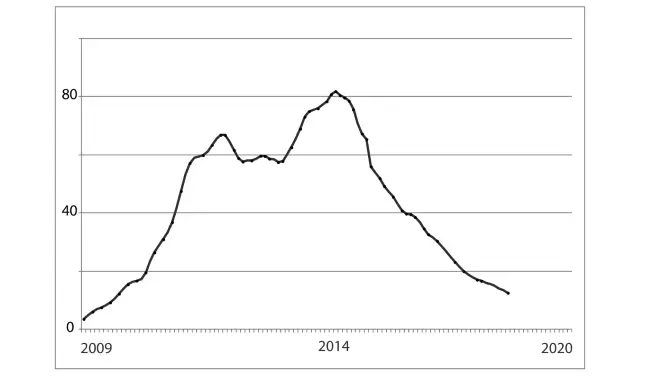

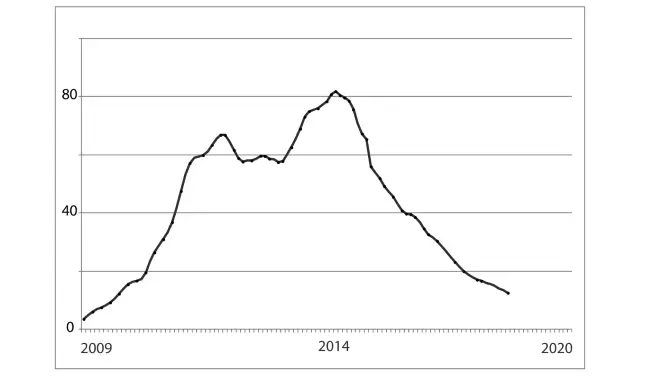

Рис. 21. Изменения чисел Вольфа во время 24-го цикла солнечной активности. Сглаженные данные

Есть доп. данные для отрисовки (в excel), там числа для графика. На горизонтальной оси поставить годы: в самом начале – 2009, под вторым максимумом – 2014.

Насколько стабильно 11-летнее «дыхание» Солнца? На протяжении последних двух столетий оснований сомневаться в этом не было. Но в прошлом, причем не таком уж далеком, наблюдались странные события. На протяжении 70 лет, в период с 1645 по 1715 год, должно было уместиться как минимум шесть 11-летних циклов. К сожалению, в этот период солнечные пятна систематически никто не наблюдал! Но данные отдельных, отрывочных наблюдений, а также многих косвенных данных (в частности, пониженного числа полярных сияний, которые тесно связаны с солнечной активностью) говорят о том, что в это время на Солнце почему-то было аномально мало пятен! Известные гелиофизики Юрий Иванович Витинский, Милослав Копецкий и Георгий Вячеславович Куклин писали, например, о том, что можно сделать вывод о «затоплении» 11-летних циклов в этот период: некоторое (пониженное) количество пятен наблюдалось только в период максимумов, а в остальное время пятен на Солнце практически не было. В честь Эдварда Уолтера Маундера (1851–1928), который в начале ХХ века подробно исследовал этот феномен, загадочный период пониженной солнечной активности в середине XVII – начале XVIII века теперь принято называть маундеровским минимумом .

Все, что на сегодняшний день известно о маундеровском минимуме, позволяет считать, что пятна на Солнце в это время не пропадали совсем, но их число было по крайней мере в 2–3 раза меньше, чем в обычных циклах. При этом, если не прекращали действовать другие выведенные для обычных циклов закономерности, зоны пятнообразования не удалялись от солнечного экватора дальше, чем на 10–12 градусов. В этот период, согласно выводам Г. В. Куклина, правило Гневышева – Оля чаще нарушалось, чем соблюдалось. В то же время пулковский гелиофизик Юрий Анатольевич Наговицын отмечает, что за последние 400 лет природа неукоснительно следовала этой закономерности…

Судя по некоторым данным, маундеровский минимум был не единственным событием подобного рода, теряющимся в глубине веков. Говорят, например, о минимуме Шперера (1420–1530), минимуме Вольфа (1280–1340), минимуме Оорта (1010–1050), а также недавних неглубоких минимуме Дальтона (1790–1830) и минимуме Гневышева на рубеже XIX и XX веков. Судя по всему, в настоящее время начинается очередной неглубокий (впрочем, как знать!) минимум солнечной активности.

Причина возникновения маундеровского минимума (как, впрочем, и остальных минимумов) на сегодняшний день остается неизвестной, но некоторые идеи на этот счет, несомненно, есть! Первоначально выдвигалась гипотеза о том, что режим солнечной активности резко изменился из-за внезапного увеличения угловой скорости вращения вблизи Солнца и усиления дифференциальности вращения (по неизвестной, опять-таки, причине!). Однако позднее было показано, что данные о росте скорости вращения в период маундеровского минимума оказались ошибочными. Кроме того, исследователь из Уссурийской астрофизической обсерватории Владимир Федорович Чистяков в 1982 году продемонстрировал свои результаты, из которых следовало, что Солнце вообще имеет склонность несколько увеличивать скорость вращения в период минимумов 11-летних циклов, но это ни к каким катастрофам не приводит.

Выдвигалась даже революционная идея, что 11-летний цикл – это вообще недавняя «выдумка» Солнца, и до 1715 года его просто не было! Однако множество косвенных данных опровергают эту гипотезу.

Г. В. Куклин в 1982 году предложил идею «смены режима» динамической системы, определяющей циклические свойства процесса образования пятен на Солнце. Видимо, так оно и было. Но причины «смены режима» на светиле остаются туманными. Впрочем, возможно, как предполагали ранее многие авторы, здесь применима модель системы типа так называемого «странного аттрактора». «Странный аттрактор» – это система, способная внезапно, под влиянием слабых случайных изменений ее параметров, вдруг переходить в качественно другое состояние, – а потом так же стремительно возвращаться в прежнее. Такие системы описываются математической концепцией, которая называется теорией катастроф .

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу