В первой публикации на эту тему Расселл представил свои результаты в виде таблиц [6] Proceedings of the American Philosophical Society (Oct. — Dec., 1912), 51 (207): 569–579.

. Годом позже он обсудил их с коллегами на нескольких конференциях. В Лондоне на симпозиуме Королевского астрономического общества в июне 1913 г. он впервые использовал термины «карликовые звезды» и «звезды-гиганты», которые вскоре и обнародовал [7] Russell, H. N. «Giant» and «dwarf» stars // Observatory (1913), 36: 324.

. По ошибке он приписал обе терминологические инновации Герцшпрунгу, который слово «карлики» по отношению к звездам никогда не употреблял, хотя иногда называл звезды великанами (нем. Riesen); о звездах-гигантах (нем. Giganten) в 1908 г. также писал Шварцшильд. Эти названия вместе с термином Герцшпрунга «главная последовательность» быстро вошли в лексикон астрономии.

А вскоре на свет родилась и знаменитая диаграмма. Расселл впервые презентовал ее в завершенном виде (и даже в разных версиях) 30 декабря 1913 г. в обширном докладе на конференции Американского астрономического и астрофизического общества в Атланте. Этот доклад через год был опубликован в журнале Nature в двух частях под общим заголовком «Отношения между спектрами и другими характеристиками звезд» [8] Russell, H. N. Relations between the spectra and other characteristics of the stars // Nature (1914) , 93: 227–230; Relations between the spectra and other characteristics of the stars // Nature (1914), 93: 252–258.

.

Выступление Расселла содержало множество интереснейших идей и выводов. Например, он привел убедительные аргументы в пользу тогда еще новой идеи, что спектр звезды в первую очередь зависит от температуры ее атмосферы, а не от химического состава. Но обо всем не расскажешь, поэтому ограничимся диаграммой. Во второй части статьи Расселла [9] Nature (1914), 93: 252–258.

она представлена в версии, ставшей классической, которая несчетное число раз воспроизводилась в учебниках и книгах по истории астрономии.

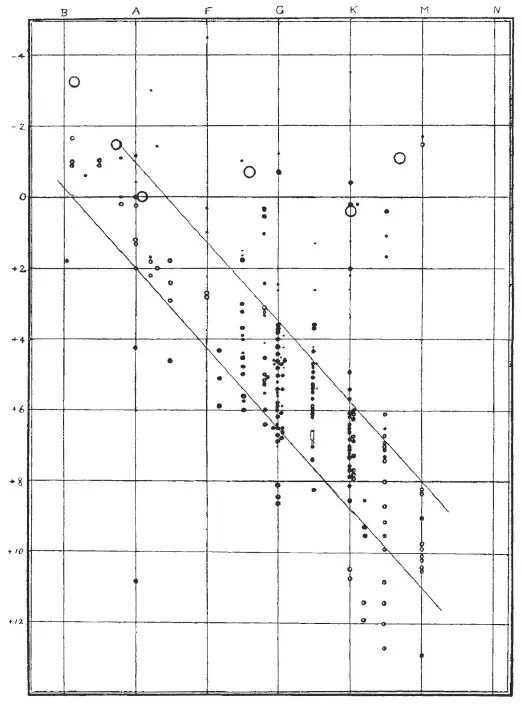

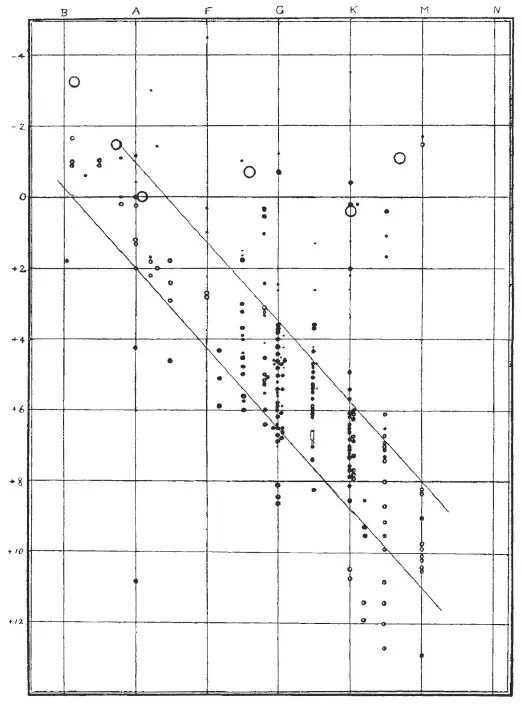

К этой картинке стоит присмотреться внимательно. По горизонтали отложены спектральные классы звезд от самых горячих (слева) до самых холодных (справа). На вертикальной оси отложены абсолютные звездные величины от –4 (это самые яркие звезды, известные в те времена) до +12 (самые тусклые). Отмеченные позиции отдельных звезд (их свыше 200) в основном лежат вдоль узкой наклонной полосы, ограниченной двумя параллельными линиями. Сразу видно, что для подавляющего большинства звезд, представленных на диаграмме, выполняется четкая закономерность: чем больше абсолютная светимость звезды, тем «левее» ее спектральный класс — и, следовательно, тем звезда горячее. Звезды внутри полосы как раз и составляют ту самую главную последовательность, о которой ранее писал Герцшпрунг.

Однако на диаграмме представлены и звезды, лежащие вне главной последовательности. В правом верхнем квадранте можно заметить звезды внутри горизонтальной полосы, обладающие примерно одинаковой (причем высокой) светимостью для разных спектральных классов (то есть температур). Именно эти звезды Расселл назвал гигантами (среди них есть и совсем холодные красные гиганты). А в левом нижнем квадранте скромно притулилась одна единственная звезда класса А примерно 11-й величины — следовательно, горячая, но очень тусклая. Расселл поместил туда двойной спутник звезды 40 Эридана, не различая членов этой пары. Сейчас мы знаем, что своей высокой температурой она обязана белому карлику 40 Эридана В, а его холодный спутник 40 Эридана С вносит в светимость очень незначительный вклад. Из диаграммы Расселла сразу видно, что единственный обитатель этого квадранта очень сильно выпадает из главной последовательности и потому должен очень отличаться от представленных в ней звезд.

Таким образом, графическая конструкция Расселла — это диаграмма «цвет-светимость» (позже появились и другие варианты, например «температура-светимость»). Сначала ее связывали только с его именем и называли диаграммой Расселла. В 1933 г. датский астроном Бенгт Стрёмгрен назвал ее диаграммой Герцшпрунга — Расселла, отдав дань уважения обоим ученым. После Второй мировой войны это именование стало общепринятым.

Справедливости ради надо заметить, что первое графическое представление связи между светимостью и спектральными характеристиками звезд за год до Герцшпрунга построил немецкий астроном Ганс Розенберг. Он сделал это на основе наблюдения звезд все тех же Плеяд. Свои результаты он опубликовал в 1910 г. в диссертации для занятия преподавательской должности в Тюбингенском университете, где два года спустя получил профессуру. Однако его диаграмма основана на весьма ограниченном наблюдательном материале и потому ее ценность не столь велика. Кроме того, пионером в прослеживании систематических связей между спектрами звезд и их светимостью в любом случае остается Герцшпрунг.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/414554/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p-thumb.webp)