Все эти доводы основаны на физической ошибке. Перевернутый стакан не погружается в воду сам – его надо внешней силой погрузить в воду, как кусок дерева или пустую закупоренную бутылку. Точно так же и опрокинутый килем вверх корабль вовсе не начнет тонуть, а останется на поверхности воды. Оказаться на полпути между уровнем океана и его дном он никак не может».

Автор считает, что серьезный ученый должен оставить хоть «малейшее сомнение» в чем бы то ни было. Тем более что мнение о «зависших» кораблях разделяют многие моряки. Дело в том, что на кораблях часто имеются герметичные отсеки. И если эти отсеки не повреждены и в них остался воздух, то он не сжимается давлением воды, оставаясь прежнего объема. Поэтому корабль, имея общую плотность выше поверхностной плотности воды океанов (почти всегда менее плотной – по причине и более высокой температуры, и меньшей солености), начинает погружаться, и когда достигает холодных (а в глубине океанов температура +4 °C, при этом плотность ее максимальна) и более соленых ее слоев, зависает на неопределенное время.

Вот вам и подтверждение легенды о блуждающих зависших затонувших кораблях!

Прежде чем коснуться сложных вопросов биофизики живой рыбы с ее пузырем, назначение которого остается спорным, поговорим о железных рыбах – подводных лодках с железными же пузырями – отсеками с воздухом, где все более или менее ясно.

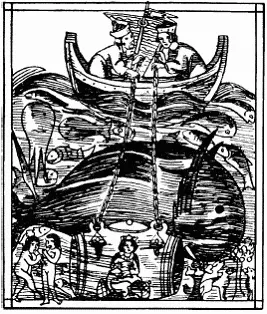

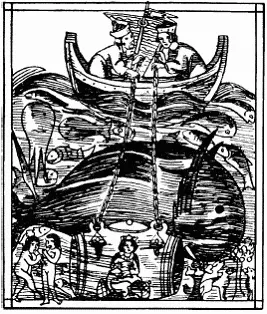

Давно ли возникли подводные лодки? Обычно считают, что первым описал свою фантастическую подводную лодку «Наутилус» Жюль Верн. Но, оказывается, еще Александр Македонский опускался в стеклянной бочке, изобретенной великим Аристотелем, под воду, чтобы познакомиться с миром китов, рыб и водяных чудовищ. Не верите – взгляните на рис. 185, где воспроизведена сцена из французского рыцарского романа XIV в. «Истинная история достопочтимого Александра». Но, увы, этот проект документально и вещественно не подтвержден.

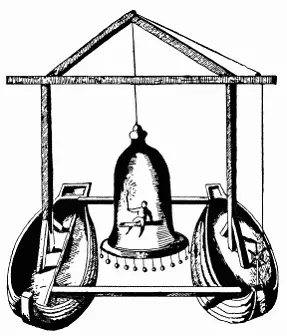

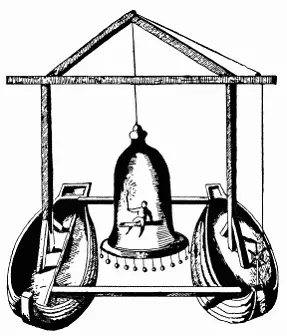

Реально же подводная эпопея человечества началась с водолазных колоколов. Было замечено, что если погружать колокол, да и просто стакан в воду вверх дном, то в верхней части сосуда всегда будет воздух. Этим-то воздухом и предполагалось дышать водолазу в водолазном колоколе при работах на дне рек, озер и других водоемов. Незаменим такой колокол при возведении мостов, точнее, опор для них. Известен рисунок средних веков, где по дну реки внутри огромного водолазного колокола передвигается человек.

Рис. 185. Александр Македонский в Аристотелевой бочке

Более поздний водолазный колокол использовался «для извлечения пиастров из затонувшей галеры». Дело было в Испании в г. Кадиксе, а описание этого события и приводимый на рис. 186 чертеж водолазного колокола были помещены во французской «Ученой газете» от 4 апреля 1678 г. Так что описываемые события достоверны.

Рис. 186. Водолазный колокол «для извлечения пиастров»

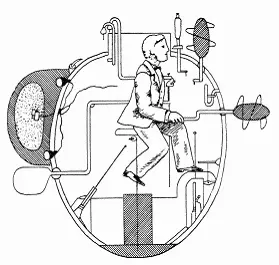

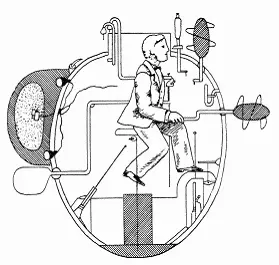

Но первая настоящая подводная лодка, боевая, самостоятельно передвигающаяся под водой, была построена в 1776 г. американским изобретателем Дэвидом Бушнеллом и названа «Черепахой» (по-английски морская черепаха – тэртл, – почти Тортилла). Устройство лодки понятно из рис. 187: водоизмещение ее 2 т, высота 1,8 м, диаметр 1,4 м. Во время войны за независимость в Северной Америке (1775—1783) «Черепаха», управляемая сержантом по фамилии Ли, погрузилась в воду, подошла в Нью-Йоркской гавани к 64-пушечному английскому фрегату «Игл». С помощью специального бурава сержант Ли пытался просверлить днище фрегата, чтобы установить там мину. Но этого не удалось сделать, так как Ли со своим буром не справился с медной обшивкой корабля.

Рис. 187. «Тэртл» Дэвида Бушнелла

Говорят, что в России подводная лодка была придумана раньше, чем где бы то ни было, а именно крестьянином Ефимом Никоновым еще в 1718 г., причем свою заявку (челобитную) на изобретение «огненного потаенного судна» он подал прямо на имя императора Петра I. В 1724 г. попытались испытать «огненное судно», а чем окончились испытания, понятно из того, что вскоре после этого изобретателя отправили в ссылку, где он и умер…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу