Внутри находится так называемая основная мембрана 4, состоящая из нескольких тысяч (около 4 500) волокон различной длины, настроенных каждое на некоторый определенный тон. Пришедшие во внутреннее ухо звуковые волны обуславливают колебания тех волокон основной мембраны, которые настроены на частоты, содержащиеся в этих волнах.

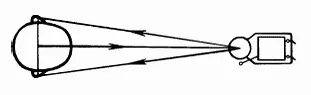

Рис. 111. Звуковая «локация» человека

Из приведенного выше описания слухового восприятия становится понятным, почему наше ухо способно различать отдельные тоны в сложном звуке, например в музыкальном аккорде. Большое значение имеет то, что у нас не одно, а два одинаковых уха. Оценивая с помощью двух ушей силу звука, мы можем определить направление, по которому он до нас доходит. Когда же одно из наших ушей заткнуто, мы не можем точно определить, откуда к нам несутся звуки. Слушая двумя ушами, мы всегда можем повернуть голову так, что будем смотреть в направлении источника звука (рис. 111).

Но это не всегда просто сделать. Если звук раздается в месте, одинаково отстоящем от обоих ушей, направление источника звука может быть определено ошибочно.

В этом случае полезно не поворачивать сразу лица на шорох или звук, а, напротив, отвернуть его в сторону, направить на него таким образом одно из ушей. И по разности громкости звука в правом и левом ухе мы легко определим направление, откуда раздается звук. Мы иногда инстинктивно и делаем это, когда прислушиваемся.

Что радует музыкальный слух?

Сложность устройства уха определяет его огромные возможности восприятия звука не просто как сигнала определенной силы и частоты, а как эстетического фактора, а именно – музыки.

Иметь музыкальный слух дано далеко не всем. Автор сам, например, слышит настолько слабые звуки (наверное, даже 0 Б!), что это удивляет врачей, но в отношении музыкальности, ему, как говорят, медведь на ухо наступил. Тонкость, или чуткость, слуха и музыкальность – вещи разные.

Великий Бетховен, например, вообще был глухим. Он приставлял к роялю конец своей трости, а другой ее конец прижимал к зубам. И звук доходил до его внутреннего уха, которое было цело. Возьмите в зубы тикающие наручные часы и заткните себе уши – тиканье превратится в сильные, тяжелые удары, настолько оно усилится. Почти глухие люди разговаривают по телефону, прижимая трубку к височной кости. Глухие часто танцуют под музыку – звук проникает в их внутреннее ухо через пол и кости скелета. Вот такими извилистыми путями доходят звуки до слухового нерва человека, но «музыкальный слух» при этом остается.

Человеческий голос имеет весьма узкие границы частот колебаний: от 64 Гц – самая низкая басовая нота до 1 300 Гц – верхняя сопрановая нота. Рояль обеспечивает куда более широкие пределы: от 27,5 – нижняя «ля», до 4 096 Гц – верхнее «до». Но даже при одинаковой частоте звук голоса певца, например, отличается от звука голоса певицы, а они, в свою очередь, отличаются от звука кларнета, скрипки, рояля и т. д. В чем же дело, откуда это отличие?

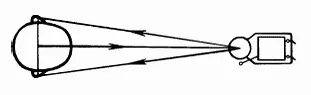

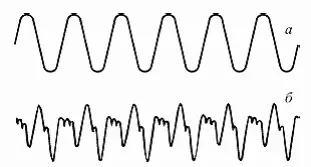

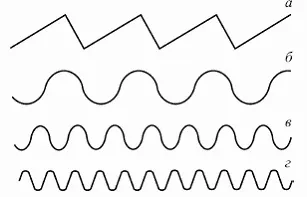

Рис. 112. Звуки: а – «чистый»; б – «сложный»

«Окраска» голоса, своеобразие звука характеризуются тембром. «Чистый» тон графически изображается синусоидой, как и положено гармоническим колебаниям (рис. 112, а), а звук, например, трубы дает тоже периодический, но сложный по форме график (рис. 112, б). Как же получается такой звук?

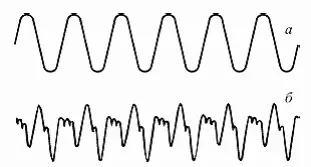

Рис. 113. Сложный звук (а) как сумма основного тона (б) и обертонов (в и г)

При помощи специальных анализаторов звука было установлено, что всякий сложный музыкальный звук состоит из ряда простых, или чистых, тонов, частоты колебаний которых относятся как 1: 2: 3: 4 и т. д. Наиболее низкий звук называется основным, а все остальные, более высокие (вдвое, втрое, вчетверо и т. д.), тона называются высшими тонами, или обертонами. Так вот, сложение всех этих тонов дает сложный тон того или иного музыкального инструмента. Например, скрипка дает сложный тон, изображенный графиком а на рис. 113, основной тон – графиком б; видно, что частота та же, что и у сложного тона; на графиках в и г представлены два основных обертона скрипки. А сумма звуков по графикам б, в и г дает сложный тон по графику а. Шум отличается от музыкальных звуков тем, что он не имеет определенной частоты колебаний, а следовательно, и высоты тона.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу