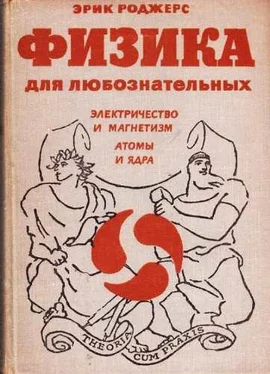

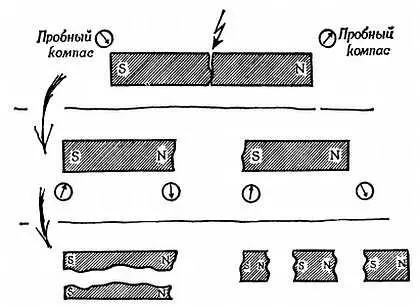

Фиг. 145. Образование новых пар полюсов при разрезании или разламывании магнита.

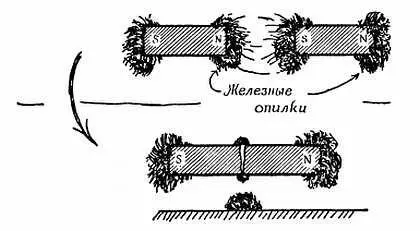

Фиг. 146. Новые полюсы почти полностью исчезают при сближении половинок магнита.

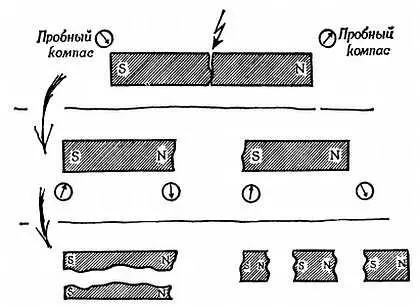

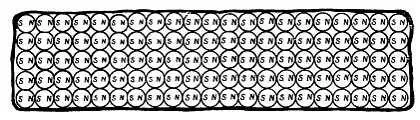

Фиг. 147. Модель, иллюстрирующая предположение об элементарных магнитиках.

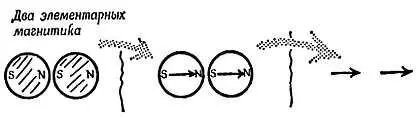

Можно представить, что магнит составлен из мельчайших «элементарных магнитиков», расположенных, как показано на фигуре. Полюсы соседних магнитиков взаимно нейтрализуют друг друга повсюду, кроме краев магнита.

В настоящее время мы объясняем природу магнитов с помощью предложенных Ампером молекулярных электрических токов. Мы приписываем происхождение магнетизма атомным электронам, обладающим собственным вращением и движущимся по замкнутым орбитам в атомах. Такие замкнутые токи образуют магнитное поле, аналогичное полю витка с током, и, конечно, их невозможно разделить на отдельные «полюсы».

Однако этот первый успех теории пока что не может нас удовлетворить. Если бы все ее содержание заключалось только в объяснении того, как возникают полюсы магнитов, то от нее было бы мало проку. Ценность всякой теории состоит в том, что она способна дать исчерпывающие ответы на новые вопросы, которые мы и рассмотрим ниже.

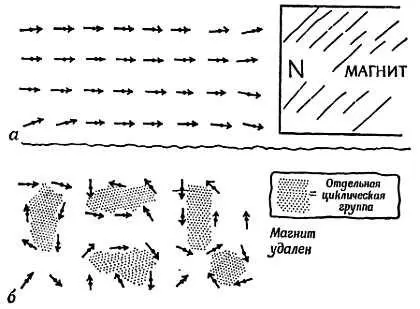

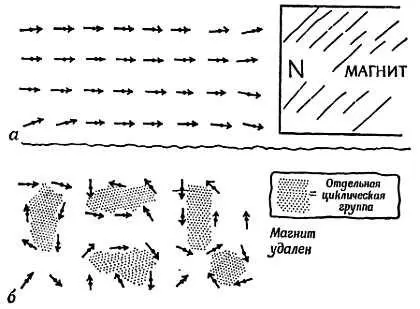

Фиг. 148. а— компасные стрелки выстроены большим магнитом; б— те же самые стрелки после сотрясения, вызывающего их перестройку в отсутствие магнитного поля.

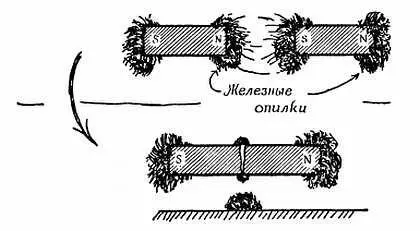

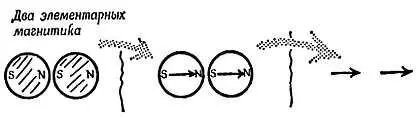

Фиг. 149. Упрощенное изображение элементарных магнитиков.

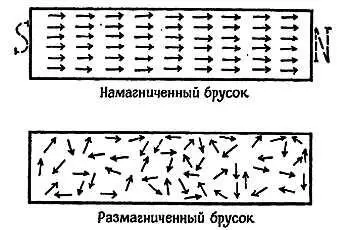

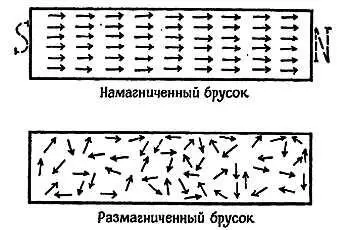

Фиг. 150. «Элементарные магнитики» в стальном бруске.

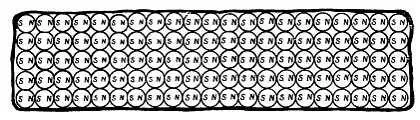

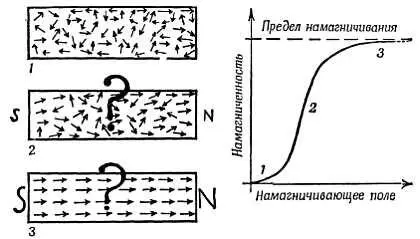

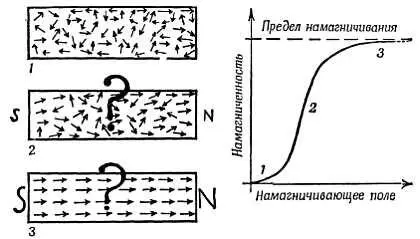

1. Существует ли предел намагничивания? Мы умеем создавать электрические токи огромной силы, и если отвлечься от нагрева проводника, то их дальнейшее увеличение ничем не ограничивается. Может ли при этом намагниченность железного стержня повышаться беспредельно? Наша теория сразу же отвечает на этот вопрос: «Нет, не может. Когда все элементарные магнитики выстроятся одинаковым образом, то будет достигнут предел намагничивания». Это вполне определенное предсказание легко проверить на опыте. Результаты такого опыта изображены на фиг. 151. Как мы видим, предел намагничивания наблюдается в действительности.

Фиг. 151. Стадии намагничивания железного бруска.

График показывает запись, полученную в результате опыта. Схемы с элементарными магнитиками иллюстрируют представления простейшей теории магнетизма. Более современная точка зрения о существовании «доменов» объясняется на фиг. 162.

2. Где расположены полюсы! Мы уже знаем, что стержень из твердой стали сохраняет магнитные свойства, даже если убрать намагничивающее поле. Зададим вопрос: «Остаются ли при этом его полюсы точно на концах магнита?» Теория отвечает нам: «Нет, элементарные магнитики на концах стержня как бы развернуты, так как впереди них нет других таких же магнитов, взаимодействие с которыми выстроило бы их в одну линию. Одноименные полюсы на торцевой поверхности стержня будут отталкивать друг друга, благодаря чему некоторые из них сдвинутся к боковым граням» (фиг. 152). Опыт подтверждает, что полюсы намагниченного стального бруска действительно несколько «размазаны» (проверьте это свойство намагниченного бруска с помощью железных опилок или компаса).

Фиг. 152. Полюсы могут «размазываться» у краев магнита.

3. Как сохранять магниты? Сказанное выше заставляет нас задуматься над тем, как предотвратить «размазывание» полюсов и, что было бы еще хуже, полную потерю намагниченности стержня. Теория с готовностью подсказывает нам нужный ответ. Если впереди нашего магнита положить другой магнит так, как показано на фиг. 153, то это поможет сохранить одинаковую ориентацию всех элементарных магнитиков. Способ хранения магнитов, расположенных цепочкой друг за другом, оказывается очень удобным. Однако и он не решает задачи: что делать с магнитами, расположенными на краях такой цепочки?

Читать дальше