Дж. Р. Захариас В журнале «Science», 8 марта 1957 г.

Изучению покоящегося электричества — «электростатике» — обычно отводится значительное место в курсе элементарной физики. Это дань застывшей традиции: ведь два столетия назад сведениями о покоящихся зарядах исчерпывались все знания об электричестве. Начинать изучение современных электрических цепей с электростатики — неправильный подход, и мы отказались от него. Кое-какие познания в электростатике вам, правда, понадобятся для изучения атомной физики. Насколько много вы увидите и узнаете из этой области физики, будет зависеть от аппаратуры, от погоды и от преподавателя. В общем, чем меньше, тем лучше.

Покоящиеся электрические заряды

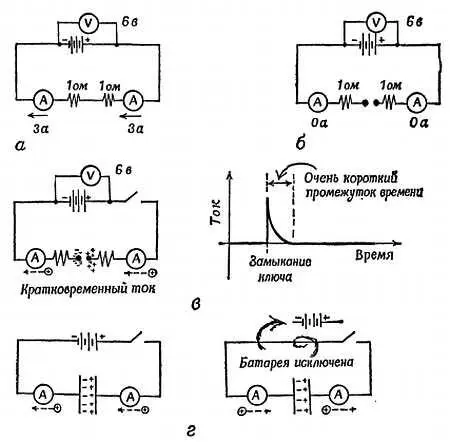

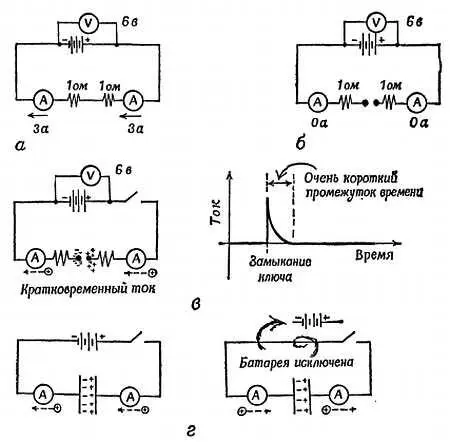

Если электрическая цепь не замкнута, то ток по ней не течет. Но когда к незамкнутой цепи подключают батарею, по цепи протекают кратковременные токи, как показано на фиг. 51.

Фиг. 51. Кратковременные токи.

а— цепь замкнута, установившийся ток; б— цепь с разрывом, установившегося тока нет; в— цепь с разрывом; кратковременный «зарядный ток» при замыкании ключа, для обнаружения которого требуется весьма чувствительный прибор; г— цепь, в разрыв которой введены пластины; кратковременные «зарядный» и «разрядный» токи большей величины.

Если оба провода в месте разрыва цепи заканчиваются большими пластинами из листового металла (образующими «конденсатор»), то кратковременные «зарядные токи» больше по величине, или протекают более продолжительное время. В течение доли секунды протекает несколько « кулон/сек ». Следовательно, сколько-то «кулонов» должно пройти от батареи к пластинам и остаться там, прежде чем поток зарядов прекращается. Измерительные приборы показывают, что положительный ток течет к одной пластине и от другой пластины (или что к другой пластине течет отрицательный ток). Поэтому мы считаем, что, следовательно, на пластинах имеются заряды «+» на одной и «—» на другой, и говорим, что пластины «заряжены».

Если отсоединить батарею и включить вместо нее в цепь кусок проволоки, то потечет кратковременный ток в обратном направлении, пластины будут «разряжаться» через проволоку. Но пока это не сделано, заряды остаются на пластинах, отталкиваются батареей или удерживаются каким-то притяжением, действующим в промежутке между пластинами [39].

Можно показать, что пластины, будучи заряженными, действительно, притягивают друг друга. Сделайте пластины легкими и гибкими, например возьмите полоски тонкого листового металла и подведите к ним заряды от батареи. После того как пластины зарядятся, они притянутся друг к другу. Чем больше напряжение батареи (э.д.с.), тем больше притяжение. Это можно использовать для построения простейшего вольтметра. Для этого следует взять одну пластину в виде тонкого листочка металла и подвесить ее внутри металлической коробки, играющей роль второй пластины.

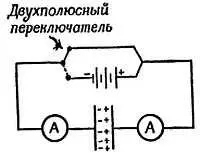

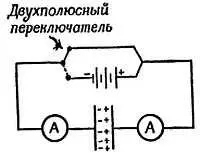

Фиг. 52. Двухполюсным переключателем батарею включают в цепь или отключают батарею и замыкают цепь без нее. Амперметры Аи Апоказывают одинаковые кратковременные токи, текущие в одну пластину из другой. (Опыт 7 гл. 41.)

Когда между подвешенным листком и коробкой прикладывают напряжение, листочек отклоняется в направлении ближайшей стороны коробки. Угол отклонения указывает напряжение (в неравномерной шкале). Этот старинный прибор, которым пользуются еще и сейчас, носит название «электроскопа с золотыми листочками». Это идеальный вольтметр: он не потребляет тока (если не считать тока в момент подключения), но он очень слабо реагирует на разность потенциалов, меньшую примерно 300 в. Будучи однажды заряжены, металлические предметы остаются заряженными после отсоединения батареи, если они укреплены на изолирующих опорах, и к ним не прикасаются, скажем, металлической проволокой или влажными пальцами. Подсоедините две гибкие пластины А и В (или два воздушных шарика с металлическим покрытием на проводящих нитях) к зажимам «+» и «—» батареи: они притягиваются друг к другу. Укрепите теперь пластины А и В , заряженные «+» и «—», на изоляторах и зарядите еще одну пару пластин, А ' и В ', тоже соответственно «+» и «—». Поднесите А ' к А : они отталкиваются (см. фиг. 54, г ); В и В ' тоже отталкиваются, тогда как А и В притягиваются. Вот почему нам нужны обозначения «+» и «—».

Читать дальше