б) Кеплер сам верил в существование чего-то, что поддерживает движение планет, и предполагал наличие своего рода рычага, идущего от Солнца к планете. Будет ли такой рычаг вращаться с постоянной скоростью? Если нет, то на какой стадии планетного года он должен вращаться наиболее быстро?

Задача 3. Задачи для современного Кеплера

Радиоактивные атомы испускают маленькие атомные «снаряды», которые представляют собой частицы, входящие в состав атомного ядра. Многие атомы, включая радий, испускают частицу, которая представляет собой электрически заряженный атом гелия (ядро гелия, или атом гелия, лишенный двух своих электронов). Это так называемые альфа-частицы ( α -частицы). Атомный «взрыв», в процессе которого радиоактивный атом испускает α -частицу, происходит самопроизвольно, причем первоначальный атом превращается в атом совершенно иного рода, с другими химическими свойствами. Радиоактивные изменения дают нам информацию о структуре атомных ядер. Кроме того, они снабжают нас «снарядами», с помощью которых можно исследовать структуру других атомов, подобно тому как боксер «исследует» физиономии других боксеров. В частности, поток α -частиц применялся для исследования структуры атомов золота в знаменитом эксперименте, следствием которого явился коренной пересмотр атомной теории. Приведенная ниже задача относится к этому эксперименту.

Поток α -частиц направляется на очень тонкую золотую фольгу в вакууме. Большинство α -частиц проходит через фольгу, не испытав сильных столкновений с атомами золота, но некоторые α -частицы в результате столкновений изменяют свои направления. Очень небольшое число их даже возвращается назад. Эти наблюдения послужили основой новой теории, которая затем предсказала, сколько α -частиц из миллиона должно возвращаться в заданном направлении. Из теории следует, что должно иметь место определенное соотношение между числом вылетающих обратно α -частиц (на миллион) и скоростью, которую они имеют при падении на золотую фольгу. Эта теория была проверена экспериментально.

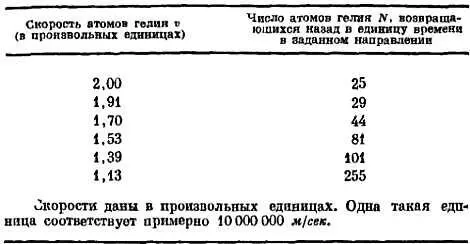

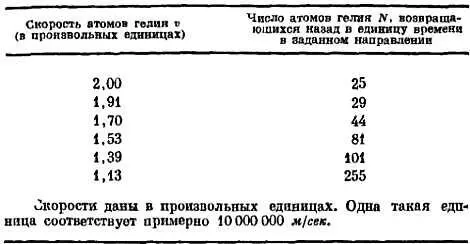

Ниже в таблице приведены некоторые данные этих измерений.

С помощью этих данных можно решить задачу, аналогичную той, которая стояла перед Кеплером, когда он уже располагал данными об орбитах планет, но еще не вывел третьего закона. Между N и v существует простая зависимость.

Можете ли вы определить эту зависимость? Попытайтесь сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи книг. Если вы найдете искомое соотношение, покажите, насколько близко оно соответствует приведенным данным.

Конечно, те экспериментаторы, которые проводили этот опыт, имели по сравнению с вами то преимущество, что знали, какое соотношение надо испробовать прежде всего, но они должны были проделать сложнейший эксперимент. Нельзя ожидать, что в этих экспериментах, где приходится вести счет отдельным атомам, можно получить очень точные результаты; поэтому, в противоположность результатам Кеплера, ваша постоянная может колебаться в пределах 10 %.

Глава 19. Галилео Галилей (1564–1642)

«Наука спустилась с небес на Землю по наклонной плоскости Галилея».

В то время, когда Тихо Браге переехал в Прагу с частью спасенных им приборов, а Кеплер начал наступление на Марс, Галилею — современнику Кеплера — было за тридцать и он имел уже некоторую известность как математик и физик. За свою жизнь Галилей совершил ряд великих открытий и величайшее из них, пожалуй, — введение в качестве основы научного познания описания данного эксперимента на языке математики. Галилей упорно ставил опыты сам и использовал чужие эксперименты, пока не добивался правильного решения проблемы; но прежде всего он был великим мыслителем и учителем и обладал столь блестящим полемическим талантом, что мог выбить почву из-под ног у философов, воспитанных на старых традициях, пользуясь их же собственными аргументами. Он любил пользоваться тем, что мы называем «мысленными» экспериментами, т. е. воображаемыми экспериментами, которые служат проверке той или иной гипотезы [52] Например, доказательство, которое Галилей приводил при рассмотрении падения трех камней (см. гл. 1 « Земное тяготение », входит в т. 1 настоящего издания), или доказательство, приводимое им при рассмотрении силы, действующей при разрыве проволок (см. гл. 5 « Связь между напряжением и деформацией », т. 1).

. В этих мысленных экспериментах Галилей опирался на представления о природе явлений, основанные на здравом смысле, или иногда обращался к действительным экспериментам, а затем предсказывал, какими должны быть те или иные факты или соотношения. Его справедливо можно считать не только отцом, экспериментальной физики, как это давно вошло в традицию, но и первым современным физиком-теоретиком.

Читать дальше

![Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/429584/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau-thumb.webp)