Возбужденные атомы, например атомы газов в лам-ах дневного света (возбуждение происходит за счет соударения положительно и отрицательно заряженных частиц, движущихся к аноду и катоду), дают спектр, состоящий из множества монохроматических линий с относительной шириной (100 000) -1. В магнитном резонансе наблюдают линии, имеющие ширину до 10 -7.

Строго говоря, сплошных спектров не существует. Однако если линии перекрываются, то опыт приводит к кривой интенсивности, показанной на том же рисунке внизу.

Сведения об электромагнитном спектре можно получать как исследуя излучение, так и изучая поглощение. Вообще говоря, оба опыта несут одну и ту же информацию. Это ясно из основного закона квантовой физики. В случае излучения система переходит с верхнего энергетического уровня на нижний, в случае поглощения — с нижнего уровня на верхний. Но разность энергий, которая определяет частоту излучения или поглощения, будет одной и той же. Какой спектр исследовать, излучение или поглощения, — это вопрос удобства.

Характеризуя спектр излучения, мы можем, разумеется, пользоваться как волновым, так и корпускулярным языком. Пользуясь волновым аспектом излучения, мы говорим, что интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды волны. Рассматривая излучение как поток частиц, мы подсчитываем интенсивность как число фотонов.

Еще раз повторим, что нас ни в какой мере не должно смущать поочередное пользование обоими аспектами излучения. Излучение но похоже ни на волну, ни на поток частиц. Обе картины — это всего лишь модели, которыми удобно пользоваться при объяснении тех или иных явлений.

Мы не привели шкалу электромагнитных волн, но сказали достаточно отчетливо, что названия различных ее участков в некоторой степени условны, и, во всяком случае, можно столкнуться со случаями, когда волны одной и той же длины будут называться по-разному в зависимости от способа их получения.

Сейчас шкала электромагнитных волн сплошная. Нет таких участков, которые не удавалось бы получить тем или иным способом.

Но перекрывания инфракрасных волн с радиоволнами, гамма-лучей с рентгеновскими и т. д. были открыты сравнительно недавно. Долгое время существовал пробел между короткими радиоволнами и инфракрасными волнами. Волны длиной 6 мм получил в 1895 году замечательный русский физик Петр Николаевич Лебедев, а тепловые (инфракрасные) волны длиною до 0,34 мм — Рубенс.

В 1922 году А. А. Глаголева-Аркадьева ликвидировала и этот пробел, получив неоптическим способом электромагнитные волны длиной от 0,35 мм до 1 см.

В настоящее время волны этой длины получаются радиотехниками без труда. Но в то время автору пришлось потратить не мало остроумия и изобретательности для того, чтобы создать прибор, который ею был назван массовым излучателем. Источником электромагнитного излучения явились металлические опилки, взвешенные в трансформаторном масле. Через эту смесь пропускался искровой разряд.

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

Так же как Фарадей не догадывался, что открытие электромагнитной индукции приведет к созданию электротехники, и Резерфорд считал чуть ли не невежеством болтовню о том, что из атомного ядра можно будет извлечь энергию, так и Генрих Герц, обнаруживший электромагнитные волны и показавший, что возможно их улавливать на расстоянии в несколько метров, не только не помышлял о радиосвязи, но даже отрицал ее возможность. Занятные три факта, не правда ли? Но обсуждение их — задача психолога. Поэтому, ограничившись констатацией этого удивительного обстоятельства, посмотрим, как развивались события после ранней кончины Генриха Герца, последовавшей в 1894 г.

Классические опыты Герца, которые мы описали достаточно подробно, привлекли к себе внимание ученых всего мира. Профессор Петербургского университета Н. Г. Егоров точно скопировал эти опыты. Искра в резонаторе была еле заметной. Ее можно было рассмотреть лишь в полной темноте, да и то с помощью увеличительного стекла.

Александр Степанович Попов (1859–1906), скромный преподаватель электротехники в военном училище города Кронштадта, в 1889 г., в возрасте 30 лет, принялся совершенствовать опыты Герца. Искры, которые он получал в своих резонаторах, были куда сильнее тех, которые удавалось создать другим исследователям.

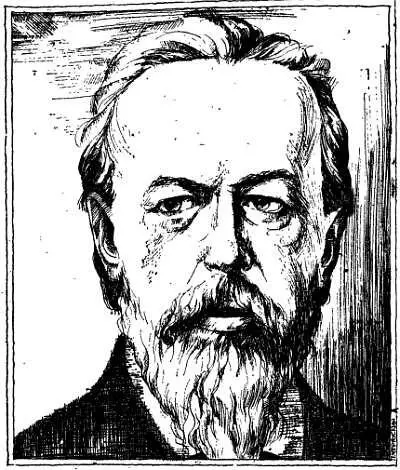

ПОПОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ(1859–1906) — русский физик, электротехник — изобретатель радио. Работы А. С. Попова получили высокую оценку современников. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже ему была присуждена за его изобретение золотая медаль.

Читать дальше