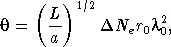

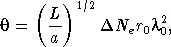

Рассмотрим теперь рис. 21.6, где через  обозначен угол, в пределах которого рассеянное неоднородностями межзвездной среды излучение приходит к наблюдателю. Положим теперь, что размеры неоднородностей равны a , избыточная электронная концентрация в них равна

обозначен угол, в пределах которого рассеянное неоднородностями межзвездной среды излучение приходит к наблюдателю. Положим теперь, что размеры неоднородностей равны a , избыточная электронная концентрация в них равна  N e , а толщина области, где сосредоточены неоднородности, равна L . Можно показать, что имеет место соотношение

N e , а толщина области, где сосредоточены неоднородности, равна L . Можно показать, что имеет место соотношение

|

(21.5) |

где r 0  e 2 /mc 2= 10 -12см 2 — классический радиус электрона.

e 2 /mc 2= 10 -12см 2 — классический радиус электрона.

Применение простой теории дифракции по схеме, представленной на рис. 21.6, к реальным сцинтилляциям радиоизлучения от пульсаров позволяет определить размеры неоднородностей a , которые порядка 10 11см, а также избыточную электронную концентрацию в этих неоднородностях  N e , которая оказывается

N e , которая оказывается  10 -4см -3. Такая очень мелкая «рябь» в межзвездной плазме, по-видимому, есть следствие ее возмущения потоками заряженных космических лучей.

10 -4см -3. Такая очень мелкая «рябь» в межзвездной плазме, по-видимому, есть следствие ее возмущения потоками заряженных космических лучей.

|

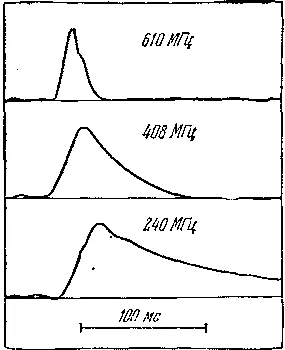

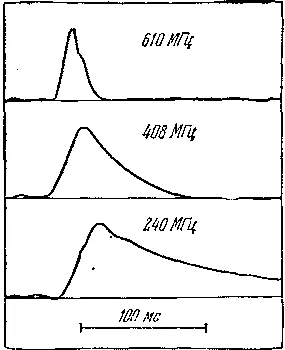

| Рис. 21.7:Расплывание импульсов на разных частотах. |

|

Другим следствием дифракции радиоволн от пульсаров на неоднородностях межзвездной среды является большая длительность импульсов на низких частотах. Это объясняется различием в групповом запаздывании разных лучей, приходящих к наблюдателю в пределах угла  . Из-за такого различия (которое может достигать нескольких миллисекунд) на низких частотах импульс как бы «расплывается», т. е. его можно наблюдать больший промежуток времени. На рис. 21.7 приведена картина такого расплывания импульса на разных частотах для пульсара PSR 1946+35.

. Из-за такого различия (которое может достигать нескольких миллисекунд) на низких частотах импульс как бы «расплывается», т. е. его можно наблюдать больший промежуток времени. На рис. 21.7 приведена картина такого расплывания импульса на разных частотах для пульсара PSR 1946+35.

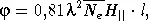

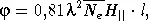

Так как радиоизлучение пульсаров поляризовано, а межзвездная плазма намагничена, следует ожидать изменения поляризационных характеристик при прохождении этого излучения через среду. Наиболее интересным эффектом взаимодействия линейно поляризованного излучения и намагниченной плазмы является фарадеевское вращение плоскости поляризации. Угол поворота плоскости поляризации электромагнитной волны, длина которой  , дается формулой

, дается формулой

|

(21.6) |

где  выражена в метрах, H

выражена в метрах, H  — составляющая магнитного поля межзвездной среды, параллельная направлению распространения волны, l — расстояние от источника радиоизлучения до наблюдателя, выраженное в парсеках. Сравнивая направление электрического вектора в волне Для двух частот, можно непосредственно из наблюдений найти произведение R = N e H

— составляющая магнитного поля межзвездной среды, параллельная направлению распространения волны, l — расстояние от источника радиоизлучения до наблюдателя, выраженное в парсеках. Сравнивая направление электрического вектора в волне Для двух частот, можно непосредственно из наблюдений найти произведение R = N e H  l , называемое «мерой вращения». С другой стороны, для того же пульсара также из наблюдений определяется «мера дисперсии» D = N e l . Отсюда непосредственно определяется среднее значение «продольной» составляющей вектора межзвездного поля

l , называемое «мерой вращения». С другой стороны, для того же пульсара также из наблюдений определяется «мера дисперсии» D = N e l . Отсюда непосредственно определяется среднее значение «продольной» составляющей вектора межзвездного поля

|

(21.7) |

Таким образом, было измерено уже несколько десятков значений H  , соответствующих направлениям на различные пульсары. Почти во всех случаях H

, соответствующих направлениям на различные пульсары. Почти во всех случаях H  оказывается порядка (2

оказывается порядка (2  3)

3)  10 -6Э. Из всех существующих в настоящее время методов измерения величины межзвездного магнитного поля (например, эффект Зеемана в линии 21 см, изучение небольшой оптической поляризации света звезд, вызванной межзвездными пылинками и др.) этот метод является самым надежным и наглядным.

10 -6Э. Из всех существующих в настоящее время методов измерения величины межзвездного магнитного поля (например, эффект Зеемана в линии 21 см, изучение небольшой оптической поляризации света звезд, вызванной межзвездными пылинками и др.) этот метод является самым надежным и наглядным.

|

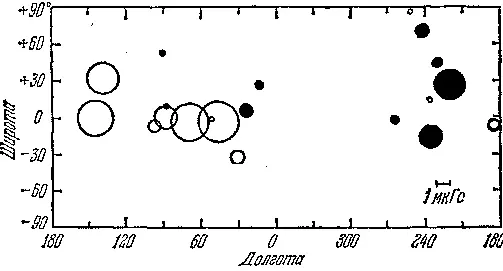

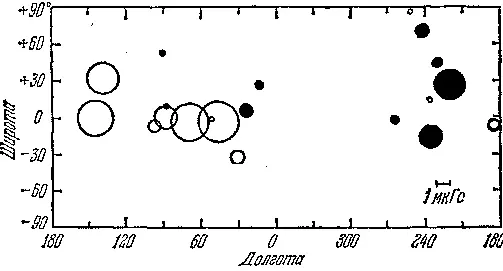

| Рис. 21.8:Распределение магнитного поля межзвездной среды по небу, полученное из анализа фарадеевского вращения радиоизлучения пульсаров (координаты галактические). |

|

Если направление магнитного поля меняется, то изменится и направление вращения плоскости поляризации. Так как межзвездное магнитное поле не вполне хаотично, а частично упорядочено (например, его силовые линии имеют тенденцию вытягиваться вдоль спиральных рукавов Галактики), то можно ожидать, что для больших участков неба направление фарадеевского вращения будет одинаково. Результаты наблюдений, подтверждающие эту картину, приведены на рис. 21.8. Черные кружки означают, что среднее значение межзвездного магнитного поля в направлении на соответствующий пульсар направлено к наблюдателю , белые — от наблюдателя . Величина кружков пропорциональна напряженности межзвездного магнитного поля. Вместе с тем рис. 21.8 дает представление о возможностях современной пульсарной радиоастрономии. Таким образом, открытие пульсаров, безотносительно к их природе, дало астрономам мощный метод исследования различных свойств межзвездной среды.

Читать дальше

обозначен угол, в пределах которого рассеянное неоднородностями межзвездной среды излучение приходит к наблюдателю. Положим теперь, что размеры неоднородностей равны a , избыточная электронная концентрация в них равна

обозначен угол, в пределах которого рассеянное неоднородностями межзвездной среды излучение приходит к наблюдателю. Положим теперь, что размеры неоднородностей равны a , избыточная электронная концентрация в них равна  N e , а толщина области, где сосредоточены неоднородности, равна L . Можно показать, что имеет место соотношение

N e , а толщина области, где сосредоточены неоднородности, равна L . Можно показать, что имеет место соотношение

e 2 /mc 2= 10 -12см 2 — классический радиус электрона.

e 2 /mc 2= 10 -12см 2 — классический радиус электрона. N e , которая оказывается

N e , которая оказывается  10 -4см -3. Такая очень мелкая «рябь» в межзвездной плазме, по-видимому, есть следствие ее возмущения потоками заряженных космических лучей.

10 -4см -3. Такая очень мелкая «рябь» в межзвездной плазме, по-видимому, есть следствие ее возмущения потоками заряженных космических лучей.

. Из-за такого различия (которое может достигать нескольких миллисекунд) на низких частотах импульс как бы «расплывается», т. е. его можно наблюдать больший промежуток времени. На рис. 21.7 приведена картина такого расплывания импульса на разных частотах для пульсара PSR 1946+35.

. Из-за такого различия (которое может достигать нескольких миллисекунд) на низких частотах импульс как бы «расплывается», т. е. его можно наблюдать больший промежуток времени. На рис. 21.7 приведена картина такого расплывания импульса на разных частотах для пульсара PSR 1946+35. , дается формулой

, дается формулой

выражена в метрах, H

выражена в метрах, H  — составляющая магнитного поля межзвездной среды, параллельная направлению распространения волны, l — расстояние от источника радиоизлучения до наблюдателя, выраженное в парсеках. Сравнивая направление электрического вектора в волне Для двух частот, можно непосредственно из наблюдений найти произведение R = N e H

— составляющая магнитного поля межзвездной среды, параллельная направлению распространения волны, l — расстояние от источника радиоизлучения до наблюдателя, выраженное в парсеках. Сравнивая направление электрического вектора в волне Для двух частот, можно непосредственно из наблюдений найти произведение R = N e H  l , называемое «мерой вращения». С другой стороны, для того же пульсара также из наблюдений определяется «мера дисперсии» D = N e l . Отсюда непосредственно определяется среднее значение «продольной» составляющей вектора межзвездного поля

l , называемое «мерой вращения». С другой стороны, для того же пульсара также из наблюдений определяется «мера дисперсии» D = N e l . Отсюда непосредственно определяется среднее значение «продольной» составляющей вектора межзвездного поля

, соответствующих направлениям на различные пульсары. Почти во всех случаях H

, соответствующих направлениям на различные пульсары. Почти во всех случаях H  оказывается порядка (2

оказывается порядка (2  3)

3)  10 -6Э. Из всех существующих в настоящее время методов измерения величины межзвездного магнитного поля (например, эффект Зеемана в линии 21 см, изучение небольшой оптической поляризации света звезд, вызванной межзвездными пылинками и др.) этот метод является самым надежным и наглядным.

10 -6Э. Из всех существующих в настоящее время методов измерения величины межзвездного магнитного поля (например, эффект Зеемана в линии 21 см, изучение небольшой оптической поляризации света звезд, вызванной межзвездными пылинками и др.) этот метод является самым надежным и наглядным.

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)