Наконец, при квантовом перебросе световой энергии с атома на атом происходят, как мы полагаем, всего лишь скоррелированные перераспределения энергии у этой пары атомов ( 3.10).

Подчеркнём, что автономные превращения энергии происходят со стопроцентным коэффициентом полезного действия, совершенно без потерь энергии. Так, при ускорении элементарной частицы вещества гравитационным или электромагнитным воздействием, не происходит диссипации энергии . Напротив, если говорить про двигатели, в которых сжигается топливо, то они производят почти стопроцентную диссипацию, которая сопровождается жалким побочным продуктом – автономным приростом кинетической энергии у частиц приводимого в движение аппарата. Насколько возросли бы возможности техники, если бы в ней использовался прямой доступ к алгоритмам, управляющим автономными превращениями энергии!

4.5. Где же он, релятивистский рост массы (энергии, импульса)?

Тезис о том, что кинетическая энергия элементарной частицы не может превышать одной трети от её энергии покоя ( 4.4), кажется смешным с позиций современной официальной физики – особенно в свете достижений ускорительной техники, где, как нас уверяют, электронам, имеющим энергию покоя в полмиллиона эВ, сообщают кинетические энергии, исчисляемые миллиардами эВ. «Если бы не было релятивистского роста массы, - вещают с телевизионных экранов академики, - то не работал бы ни один ускоритель!» Для домохозяек такие аргументы – вполне убедительны. Они же не знают, как эти ускорители «работают». А если бы узнали – ужаснулись бы.

Вот, спрашиваем: как на ускорителях проявляется релятивистский рост массы? Да, отвечают, всё так же, одним-единственным способом: через уменьшение эффективности воздействия электромагнитных полей на быстро движущуюся заряженную частицу – как и в самых первых опытах такого рода с быстрыми электронами (опыты Бухерера, Кауфмана и др.; см., например, [С1,Д3]). Чем больше скорость электрона, тем более сильное магнитное воздействие требуется приложить, чтобы искривить его траекторию. При большом желании, результаты этих опытов, действительно, можно истолковать так: по мере увеличения скорости частицы, у неё увеличивается масса, а вместе с ней и инертные свойства – так что магнитное воздействие на такую частицу вызывает всё меньший отклик.

Но такое толкование уместно, и вправду, только при большом желании – ведь здесь, как говорится, возможны варианты! Известен универсальный принцип: воздействие на объект стремится к нулю, если скорость объекта приближается к скорости передачи воздействия. Вот классический пример из механики: ветер разгоняет парусник. Когда скорость парусника становится равной скорости ветра, ветер перестаёт на него действовать. Даже детям понятно: это получается не оттого, что масса парусника становится бесконечной. Аналогичные вещи происходят при раскрутке ротора асинхронной машины вращающимся магнитным полем, а также при взаимодействии электронов с замедленной электромагнитной волной в лампе бегущей волны – и здесь, как полагают, массы тоже остаются самими собой. Лишь для методики магнитного отклонения заряженной частицы делается исключение – здесь, мол, не что иное, как релятивистский рост!

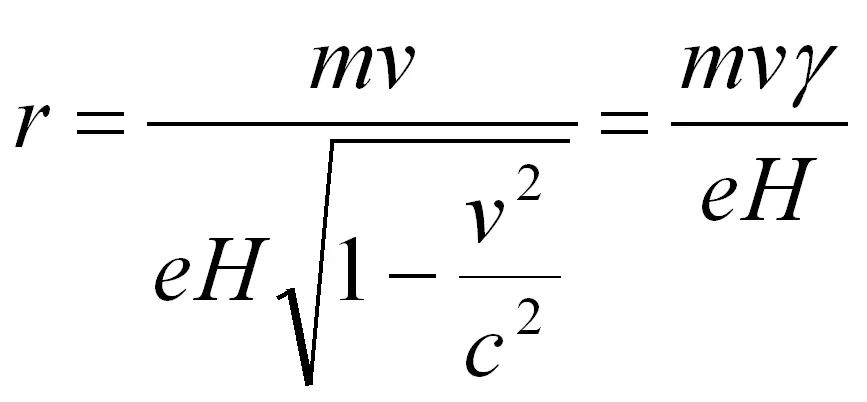

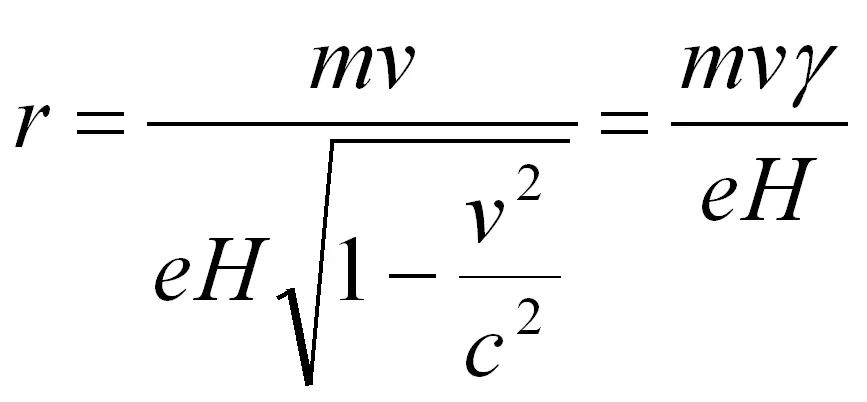

На основании чего делается такое исключение? Скорость заряженной частицы может быть измерена с помощью различных методик, напрямую реализующих понятие скорости, т.е. основанных на измерении промежутка времени, в течение которого преодолевается известное расстояние. Если на заряженную частицу, движущийся с измеренной скоростью v , подействовать поперечным магнитным полем с напряжённостью H , то частица станет двигаться по траектории с радиусом кривизны r :

, (4.5.1)

, (4.5.1)

где m и e - соответственно, масса покоя и заряд частицы, γ - релятивистский фактор. Анализ искривлений треков сталкивающихся частиц показывает, что сохраняется сумма их релятивистских импульсов m vγ. Раз сохраняется релятивистский импульс – значит, мол, он и реален! Но ведь те же самые трековые данные допускают и другую интерпретацию. Если считать, что релятивистский корень в (4.5.1) описывает уменьшение напряжённости магнитного поля, которое воспринимает движущийся электрон – в согласии с релятивистскими преобразованиями компонент поля [Л2] – то наблюдаемый радиус кривизны траектории будет соответствовать не истинному значению импульса, а в γ раз завышенному. С учётом поправок на это завышение, все трековые данные будут говорить о сохранении именно классического импульса m v. Ибо релятивистский фактор γ не будет присущ импульсу, как таковому, а будет являться следствием нелинейности шкалы в данной измерительной методике.

Читать дальше

, (4.5.1)

, (4.5.1)