Пошлем световой луч на катод — пластинку, соединенную с отрицательным полюсом. Из нее начнут вылетать электроны. Но как только они покинут металл, их немедленно подхватит электрическое поле и понесет к {67} положительно заряженной пластинке — аноду. Пока катод освещен, через прибор летят электроны. Электрический ток рожден лучом.

Описанный нами прибор — не что иное, как простейший вакуумный фотоэлемент.

Есть у вакуумного фотоэлемента важная особенность — он действует исключительно быстро. Этот «стеклянный глаз» на освещение мгновенно отзывается толчком электрического тока. Вот почему прибор служит всюду, где требуется частые световые вспышки превратить в электрические колебания.

Например, в киноаппарате звукового кино неуловимо быстро пробегают полоски «звуковой дорожки». Фотоэлемент преобразует их мелькание в пульсации тока, и в громкоговорителях звучит музыка.

На экране телевизора танцует балерина. Глядя на нее, вы тоже пользуетесь услугами «стеклянного глаза». В студии перед артисткой установлена передающая телевизионная трубка — своеобразный вакуумный фотоэлемент. Каждую секунду в нем возникают миллионы электрических импульсов, в которых и запечатляется изображение.

Итак, вакуумный фотоэлемент очень расторопен. Но зато он подслеповат. Его чувствительность к свету не удовлетворяет технику. К «стеклянному глазу» волей-неволей приходится добавлять ламповые усилители, а это удорожает и ограничивает его практическое применение.

Изобретатели приложили много остроумия и выдумки, желая увеличить чувствительность прибора. Катод фотоэлемента покрывали специальными веществами, в баллон вводили газ, придумали даже хитроумные умножители электронов. {67}

И все-таки «стеклянный глаз» не приобрел достаточной чувствительности к свету. Да и не только в этом видели инженеры недостатки прибора. Как и всякое стекло, он был хрупок, не очень долговечен, неэкономичен. Плохо чувствовал себя нежный стеклянный прибор в машине, около грохочущих валов и шестерен. Трудно было приспособить его к работе в заводском цеху.

Много бились над усовершенствованием «стеклянного глаза», но решающих успехов достичь так и не удалось.

Между тем еще восемьдесят лет назад было открыто явление, подсказывающее выход из создавшегося положения.

Для одной из своих работ английский физик Уиллоу-бай Смит подыскивал материалы с большим электрическим сопротивлением. Ученый перепробовал множество веществ и в конце концов решил остановиться на палочке из полупроводника — селена.

Смит включил селеновую палочку в свою электрическую схему. И спустя некоторое время произошло непонятное: внезапно ток в цепи резко возрос. Ученый проверил, нет ли где короткого замыкания. Все оказалось в порядке. И вдруг он заметил: на селеновую палочку падает из окна золотистое пятнышко солнечного света. Неужели это оно так изменило электропроводность? Смит загородил луч рукой — и ток уменьшился. Виновник был найден!

Ученый сообщил об открытии своим коллегам, и вскоре было создано первое селеновое фотосопротивление. Идеально простой прибор — маленький кусочек полупроводника — оказался в десятки раз более чувствительным к свету, чем человеческий глаз!

Как и многое в физике полупроводников, изобретение фотосопротивления вначале не вызвало интереса. О нем {68} быстро забыли и вспомнили лишь через полстолетие, когда удивительная способность селена «чувствовать» свет была открыта заново.

За последние десятилетия исследователи нашли множество полупроводников, обладающих в той или иной мере замечательным свойством селена.

Удалось подробно выяснить и сущность их взаимодействия со светом. Все там получается куда проще, чем в баллоне вакуумного фотоэлемента.

Очередь «световых пуль» вонзается в толщу полупроводника. Там фотоны растрачивают свою энергию на освобождение электронов из плена атомов, на создание дырок.

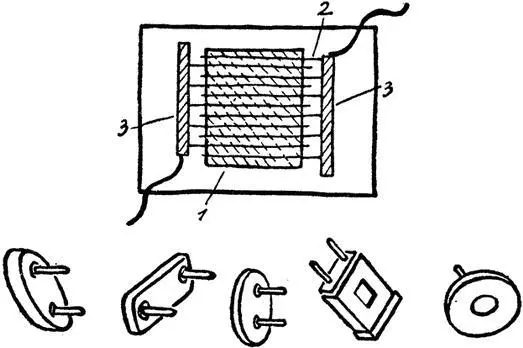

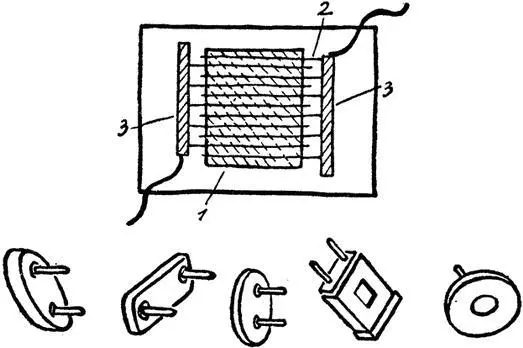

Наверху — схема конструкции селенового фотосопротивления: 1 — селен; 2 — штырьки на стекле; 3 — электроды Внизу — внешний вид фотосопротивлений, выпускаемых отечественной промышленностью.

{69}

Получившие свободу носители тока не вылетают за пределы вещества, как в вакуумном фотоэлементе. Их тут же, прямо в глубине полупроводника, подхватывает электрическое поле.

Читать дальше