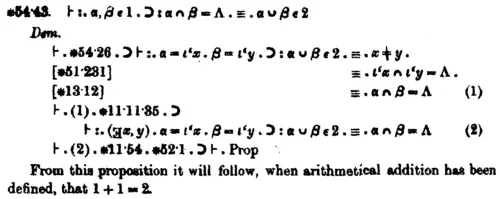

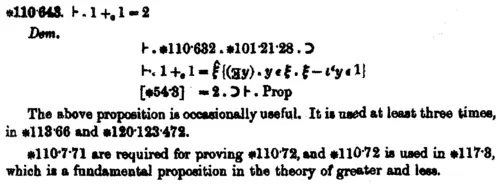

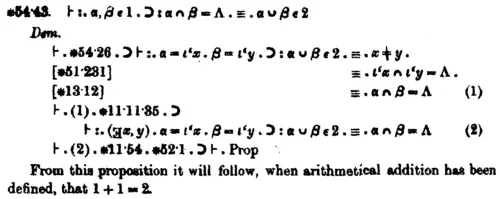

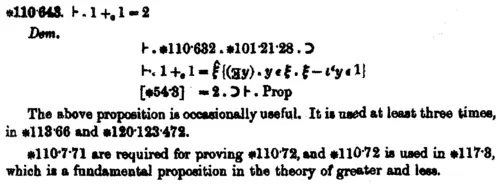

Рассел так же глубоко, как и Фреге, был озабочен основаниями математики и в равной мере проявлял интерес к попыткам продемонстрировать, что математика является не более чем ветвью логики. Такова точка зрения логицистической школы философии математики. В 1903 г. Рассел публикует свои The principles of mathematics , а его бывший экзаменатор, а теперь коллега по Кембриджу, Альфред Норт Уайтхед (1861-1947), готовит второе издание A treatise on universal algebra . Оба они пришли к соглашению о сотрудничестве в более амбициозном проекте, заключающемся в доказательстве того, что математика в целом есть подмножество логики. Работа, на подготовку которой они потратили десятилетие, в конце концов появилась в виде трех томов Principia mathematica в 1910, 1912 и 1913 гг. Запланированный четвертый том о геометрии так никогда и не появился. В Principia использовалась тщательно разработанная система обозначений, дающая больше возможностей, чем системы Пеано и Фреге; некоторое представление о ее изощренности можно получить из рис. 10.8, представляющего собой проделанное Расселом и Уайтхедом доказательство того, что 1 + 1 = 2.

и много позже

Рис. 10.8.Факсимиле доказательства того, что 1 + 1 = 2, из Principia mathematica .

Расселу и Уайтхеду было необходимо обойти трясину противоречий, которая засосала Фреге. Чтобы достичь этого, Рассел ввел свою теорию типов, в которой элементам множеств присваивается «тип», и каждое множество может содержать элементы только низшего типа. Так, единичные объекты имеют тип 0, утверждения о множествах этих единичных объектов имеют тип 1, и так далее. Поскольку множество может содержать лишь множества низшего типа, оно никогда не может стать элементом самого себя, так что антиномии Рассела удастся избежать. Однако теория типов все еще недостаточно сильна для того, чтобы устранить некоторые парадоксы, такие как «парадокс Берри», предложение из десяти слов: «наименьшее из целых чисел, определяемых не менее чем одиннадцатью словами». Целое число, удовлетворяющее этому требованию, на самом деле определено предложением из десяти слов, поэтому данное предложение противоречиво. Чтобы избежать опасностей также и этого болота, Рассел был вынужден проложить гать из нового варианта теории типов, который он назвал разветвленной теорией типов . В разветвленной теории обозначения присваивались не только типам рассматриваемых объектов, но также и способам их определения. Principia mathematica основаны на разветвленной теории типов.

Возможно, создается впечатление, что разветвленная теория типов является лоскутным одеялом, сшитым из отдельных уверток. На самом деле, все обстоит гораздо хуже, поскольку в ней оказалось невозможным доказать, что каждое натуральное число имеет следующее за ним или что количество натуральных чисел бесконечно. Чтобы преодолеть эти недостатки, к лоскутному одеялу пришлось пришить аксиому бесконечности , которая просто декларировала существование бесконечности. Но худшее (в смысле увеличения числа лоскутков) было впереди: для корректного определения числа пришлось добавить лоскут аксиомы редуцируемости , связанной с поведением предложений различного порядка. Так или иначе, но логицистическая повестка дня раскручивалась, и, казалось, становилось ясно, что математика не является просто ответвлением логики.

Что также становилось ясным, так это существование проблем с теорией множеств, которую хотели представить как основание математики. Может быть, неприятности теории множеств можно проследить до подлинной проблемы, заключающейся в самом понятии множества, которое выглядит выхолощенным? Может быть, понятие множества слишком широко для математиков? В начале двадцатого века, приблизительно в то же время, когда Рассел и Фреге сражались со своими проблемами, эта точка зрения получила определенную поддержку в форме аксиомы выбора . Эта аксиома является логическим двойником пятого постулата геометрии Евклида (о параллельных прямых, глава 9) и привлекла к себе огромное внимание. Ее простейшая форма выглядит кроткой как овечка: если у вас есть набор множеств, то вы можете составить новое множество, выбирая по одному элементу из каждого множества и добавляя их в свою тележку для покупок. Все мы собираем таким способом элементы множеств в супермаркете, называя вновь сконструированное множество своим шопингом. Кто мог бы возразить против такой процедуры собирания множества?

Читать дальше