15. Машиностроительный завод, г. Электросталь, 3 ноября 1965 г

Смесь с водой диоксида урана, U(6,5 %), в водяном баке вакуумного насоса; одна вспышка; незначительные дозы облучения.

Ядерная авария произошла на Машиностроительном заводе, г. Электросталь, в четверг 3 ноября 1965 года. Завод работал 24 часа в сутки в режиме 4 смен по 6 часов. В здании 242, где произошла авария, размещался аппарат «Сатурн», предназначенный для газопламенного восстановления гексафторида урана до окислов в водородно-воздушном пламени. С 23.09.1964 г. по 19.10.1965 г. на установке восстановления получали окислы урана с обогащением 2 % по урану-235. Однако, из-за необходимости обеспечить топливо для двух вновь принятых в эксплуатацию ураново-графитовых энергетических реакторов Белоярской АЭС, было принято решение о переводе на работу с гексафторидом урана 6,5 %-го обогащения. Для этого бункер был зачищен, фильтры заменены новыми, вода объемом 150 л в контуре вакуумного насоса была слита, а контур был заполнен чистой водой. Планировалось смонтировать третий фильтр, помимо двух имеющихся непосредственно перед насосом, однако это оперативно не сделали и ввели установку в эксплуатацию 22.10.1965 г. Ядерная авария произошла 12 дней спустя.

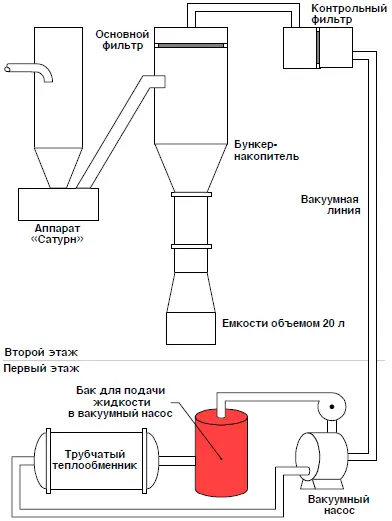

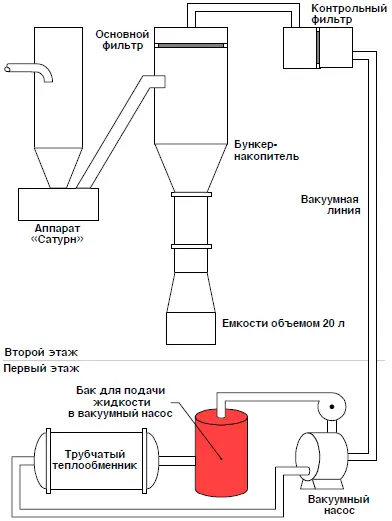

Схематическое изображение установки для производства оксида урана из гексафторида урана и ее вакуумной системы в здании 242 представлено на рисунке 20. Процесс начинается подачей гексафторида урана в аппарат «Сатурн», показанный на схеме. В нем происходит восстановление гексафторида урана в водородно-воздушном пламени с получением оксидов, собирающихся на дне аппарата. Рабочий персонал вспоминает (но документы не подтверждают), что аппарат «Сатурн» был оборудован линией улавливания газообразного фтористого водорода. Оксиды затем передавались к бункеру-накопителю. Передача оксидов из аппарата «Сатурн» в бункер-накопитель осуществлялась при помощи вакуума. Из бункера-накопителя оксиды выгружались в банки безопасной геометрии с объемом, равным двадцати литрам. Процесс выгрузки являлся просто операцией гравитационной пересыпки из бункера-накопителя в двадцатилитровые банки. Вакуумная система выключалась во время загрузки банки. После заполнения банок порошком оксида они транспортировались из здания 242 в другое здание, где порошок загружался в печь прокаливания для обесфторивания и полного восстановления до UO2. В качестве рабочей жидкости в вакуумном насосе использовалась вода, которая циркулировала через бак насоса и трубчатый теплообменник.

Сама вакуумная система была расположена этажом ниже аппарата «Сатурн» и бункера-накопителя. Для предотвращения попадания порошка UO2 в вакуумную систему между бункером и насосом проектом были предусмотрены два фильтра из лавсановой ткани: основной фильтр на бункере и контрольный фильтр перед насосом. Контрольный фильтр, согласно технологическому регламенту, должен был ежесменно проверяться на наличие порошка UO2 и появление возможных дефектов посредством вскрытия и визуального осмотра на просвет. В случае обнаружения непрозрачности лавсанового полотна на просвет должен был вскрываться и осматриваться также и основной фильтр. Помимо осмотра контрольного фильтра, ежесменно должна была отбираться проба воды из контура насоса для анализа на содержание урана.

Рисунок 20. Схема установки для производства оксида урана из UF6 и ее вакуумной системы.

Согласно правилам, от персонала каждой смены требовалось отобрать пробу из вакуумной системы и провести анализ для определения наличия урана. Обычно результаты анализа проб были готовы через полтора часа после их отбора. На заводе не было приборов неразрушающего контроля. Кроме того, такие приборы не применялись для обнаружения отложения урана в вакуумной системе. Вакуумная линия, показанная на схеме, соединяла контрольный фильтр с водокольцевым вакуумным насосом, расположенным этажом ниже.

На схеме показаны также компоненты вакуумной системы. Эти компоненты состоят из самого водокольцевого вакуумного насоса, который, в свою очередь, связан с водяным баком и теплообменником «труба в трубе». Вода из теплообменника затем возвращалась в вакуумный насос. Для предотвращения повышения кислотности воды в случае, если HF поступит в систему, в воду добавлялся гидроксид калия. Водяной бак насоса геометрически представлял собой правильный круговой цилиндр с осью, ориентированной вертикально. Бак имел диаметр 65 см и высоту 90,4 см при объеме бака 300 литров. С боковой стороны бак был снабжен мерным стеклом, что позволяло видеть уровень воды в баке. Обычно бак работал менее чем наполовину заполненным водой. СЦР произошла в этом баке.

Читать дальше

![Дин Маклафлин - Братья по разуму [Повесть]](/books/429867/din-maklaflin-bratya-po-razumu-povest-thumb.webp)